La Queue de Poisson

Les Kabyles seraient-ils de grands enfants ou des adultes à l'esprit tourmenté ? Je me pose la question. L'homme et le labyrinthe en somme !

Les autres langues ne peuvent rivaliser en termes de "questionnement" avec la langue kabyle qui possède un gamme très large de "pourquoi" :)

ayen (ay'en),

aygher (ay'gher),

ashimi (ash' imi) : même famille que iwumi (iw'umi " what for ? ", " dans quel but ?"," à quoi ça sert ? ", etc.,

afaydheg (af'aydheg), etc. Ajoute les autres variantes dans les autres langues berbères, par exemple mayemi en rifain, et vous comprendrez que le Kabyle (le Berbère en général) se questionne sans cesse, comme s'il était dans un labyrinthe et se voit forcer de comprendre les raisons et surtout de chercher des réponses, un sens, un objectif, et tout simplement l'entrée-sortie ou la sortie du labyrinthe. Vous le faites à chaque fois que vous vous retrouvez dans un lieu fermé : où suis-je ? où est l'Entrée et la Sortie :) Un peu comme la vie dans ce monde des humains, un éternel questionnement : par où commence et se termine le monde, la vie ; où est la tête et où est la queue, le début et la fin, etc. Et il impératif de s'en sortir des dédales de la vie pour le commun des mortels.

On peut dès à présent supposer que le but final, la sortie du labyrinthe serait une bouche (d'où imi "bouche" dans le kabyle ashimi, iwumi de "raison, but. objectif, sens), cependant c'est le labyrinthe lui-même et le questionnement qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. C'est le Quest, le jeu d'aventure, très à la mode chez les jeunes paraît-il, au menu du jour !

Et comme je suis Kab, je me questionne sans cesse :))) Faut bien trouver des réponses, des solutions, n'est-ce pas. Par exemple, sur le plan linguistique, il fallait - et je l'ai signalé il y a longtemps sur l'ancien blog - trouver les sons altérés par les intrus masri/arabe ou sémitiques-arabes 3a ou ayn, h et H dans la langue kabyle, l'objectif étant de comprendre et réhabiliter le lexique kabyle contaminé par ces sons étrangers. Je crois avoir trouvé la bonne réponse concernant le son [h] comme dans have, hear en anglois, un son marqué et non pas aspiré en kabyle pour cause de l'influence du masri/arabe probablement.

[h] en kabyle ~ QU, equ-, aqu-, en latin/romanes

HWS dans le verbe kabyle hewes "se promener, s'enquérir/demander (de/après qlq'un/qlq chose) est tout naturellement, dans sa forme latine/romane, Quête (conquête, question, etc.) d'où Quest en anglois. Le verbe séquestrer y serait aussi apparenté, et il va comme un gant à celui qui se pose beaucoup de questions coincé qu'il est dans le labyrinthe de sa vie.

Une image pour baliser cette correspondance entre le h en kabyle et le Qu latin :

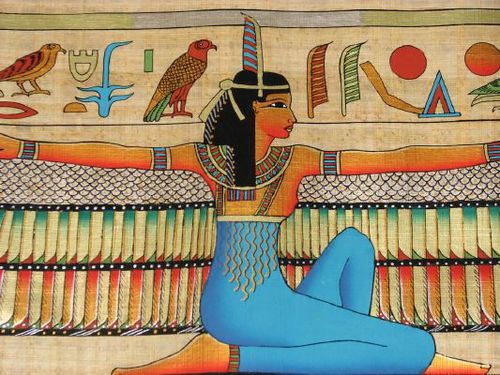

C'est le personnage star du danois Hans-Christian Andersen : une Sirène. Une roussalka en russe.

Indice 1 : la Queue de poisson, c'est elle la Fin, la Sortie du quest-labyrinthe.

Indice 2 : les Ecailles de poisson.

HWT en kabyle et argot algérois de hewth, hawt "poisson" est simplement QWT aquatique, et ce n'est pas l'arabe hawta "baleine" son origine, le poisson étant samek en sémitiques !

HW est dans QW latin, dans le terme Queue qui apporte beaucoup de réponses à nos innombrables questions et, par la même occasion, permet de rapprocher les langues de différents peuples. Ainsi, le Quest se retrouve dans le russe Хвост [Khvost] "queue". Il est dans la frime aussi :) un khvastoune "vantard, fanfaron" se résume à celui qui bat de la "queue", ici de la langue plus probablement. Idem en kabyle pour haweth "supplier (qlq'un)", donc qwt, porte le sens de mouvement répété ou parole répétée pour conquérir son vis-à-vis.

Une fois la vraie forme du [h] identifiée (QU), les mots correspondants deviennent évocateurs et l'on a désormais la possibilité de se les expliquer et surtout foutre en l'air le voile opaque du masri/arabe qui couvre le lexique correspondant. Ainsi, lorsqu'on dit en kabyle hwadj-egh "j'ai besoin de", ou htadj en argot nordaf (souvent ils disent n shaq, le vrai arabe étant a stahek je crois), c'est "je requiers" tout simplement, toujours dans la quête quoi !

La queue de poisson ou la sirène, c'est peut être simplement une girouette, un capteur ou radar pour capter le sens, la direction du vent, peut-être le westerly de la conquête (de l'Ouest forcément !), ou d'un courant marin. Et ça peut être aussi un instrument de navigation, une barre de direction qui permet de changer de direction, pourquoi pas ? Les écailles de poisson ou de la queue de poisson ou de sirène, en termes de jeux, ça peut être un mouvement en échiquier, un damier de jeu de dames ; c'est simplement un tablier, une protection comme une cotte de mailles par exemple. C'est probablement aussi l'idée d'un mouvement alterné. A suivre.

Translate

vendredi 13 novembre 2015

dimanche 8 novembre 2015

Thalla-Polis

Le bureau kabyle des poids et mesures !

La Kabylie vit ces derniers siècles une longue traversée du désert. Le Kabyle, fils de la Méditerranée, s'est vu relégué au rang d'indigène (il y a à peine 60 ans en arrière), puis à celui de tiers-mondiste et arriéré condamné à vivre sous domination d'autrui, des hilaliens en l'occurrence. C'est le goût amer de la déchéance ! Combien d'esprits serviles a engendré la torpeur de l'occupation hilalienne (arabo-islamiste) ? Trop à mon goût. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui nous convoque pour vaincre la fatalité et redonner à la Kabylie la place qu'elle mérite dans l'histoire, et simplement pour lui offrir un avenir. Pour ce faire, il faut d'abord un crochet par le passé, histoire de montrer à la Kabylie son vrai visage...

Le véritable drame est que le Kabyle contemporain peine à comprendre qui il est, et à prendre toute la mesure de son identité, très peu étudiée justement pour cause d'absence de moyens et de chercheurs kabyles libres, "non-serviles" (enfantés par l'occupation). La toponymie kabyle (berbère, nordafe), par exemple, est une prouesse intellectuelle rarement vue ailleurs - elle a même résisté à des siècles d'occupation et d'assimilation (arabisation entre autres) qui mérite qu'on s'y intéresse très sérieusement. Ou bien prenons le cas de la langue kabyle. Des efforts considérables ont été fournis ces dernières années par les militants de la cause kabyle pour permettre à la langue kabyle de mettre un pas dans la modernité en passant de l'oralité à l'écriture. On en est ravis, mais... Mais il ne faut pas perdre de vue que ce passage "révolutionnaire" engendre des "malfaçons" qui potentiellement peuvent nuire à la perception de la langue et de la culture kabyle. Par exemple, la façon de céder la paternité de tout terme interférant avec la langue du hilalien, l'arabe, et de le remplacer par des néologismes ou des termes pris sur d'autres langues berbères (chose tout à fait normale), et cette greffe ne prend pas assez souvent ! C'est que le passage de l'oralité à l'écriture moderne a été si brutal qu'on a oublié d'écrire une page importante : l'histoire de la langue kabyle, ou de l'oralité kabyle si vous préférez. Je vais vous montrer, encore une fois, que la langue kabyle ne s'est pas égaré dans une grotte par le passé, mais elle a côtoyé son voisinage méditerranéen et, de par son algorithme souvent très impressionnant, pourrait faire jeu égal avec les langues les plus épanouies de la Méditerranée.

Thalla "source, fontaine". Voici un (autre) terme kabyle sous-exploité, on se limite à son (premier) sens propre même lorsqu'il est en préfixe d'un toponyme. Remédier à cet état d'esprit exigu et à cette approche archaïque de la langue kabyle, tel a été l'objectif de ce blog comme de l'ancien. Le seul véritable problème auquel je suis confronté reste celui d'extraire le masculin du féminin kabyle :) En effet, il est rare de trouver la même racine pour donner un féminin et (automatiquement) son masculin (avec affixes Th), comme Isly - th-islyt-th (tislit) "marié(e), fiancé(e)". La forme du féminin en règle général est comme suit : th + racine + th où ce Th (T) est l'affixe du féminin. C'est en observant dans l'environnement immédiat de la langue kabyle que l'on peut trouver des explications. En effet, la langue masri/arabe aussi utilise me T comme affixe du féminin mais seulement en qualité de terminaison, càd un suffixe T ; et plus intéressant encore, c'est une "technique" entièrement copiée sur l'ancien égyptien qui, lui aussi, utilisait le suffixe T pour marquer le féminin. Cette comparaison renforce ma conviction que la langue kabyle (et le berbère en général) serait dans le même cas, càd un suffixe T féminin et donc le T de préfixe ne serait pas vraiment un préfixe (T), mais ferait plutôt partie de la racine et ce ne serait pas un T, en tout cas pas toujours. L'exemple de Thalla qui va suivre va nous éclairer sur ce sujet, et vous allez être agréablement surpris !

On voit aussi l'hiéroglyphe égyptien ancien de l'urbanisme : Niwt de "Plan (de ville), ville, cité" dont on a parlé sur ce blog les mois précédents. Et son équivalent phénicien, ça serait sans doute Teth dont le symbole est une roue ou un bouclier, un croix dans un cercle. Teth a ensuite donné Thêta en grec, mais surtout ce Teth phénicien serait en relation avec le kabyle thidt "l'oeil" (au singulier exclusivement, le pluriel étant al'len), qui donne en berbère du sud le pluriel thitawin "yeux, sources" (généralement oeil-source et clef sont associés dans plusieurs langues), comme Tataouine dans le sud tunisien. Chose étrange, ce Teth phénicien pourrait avoir une relation avec le latin testa "tête" pour des raisons que l'on verra plus loin dans le texte.

Ok, maintenant on peut passer à l'explication de Thalla kabyle, ainsi que des termes proches de Thalla pour essayer de replacer la langue kabyle dans son environnement méditerranéen.

th-alas-th (talast), thilissa ou thilas au pluriel pour "frontière, limite, borne frontalière" et par extension "loi, règle". Quand on pose thilas/thilissa, on le fait sur les 4 côtés, autrement dit thalasth serait la Surface, la Superficie. Il y aurait aussu la notion de Carré probablement, tout comme de (point) Cardinal dans thalasth. Maintenant voyez ce que signifie vraiment Thalla "source, fontaine" :

- Thalla en kabyle actuel aurait pu se décliner kthalla du verbe k'thill "mesurer" que l'on a rapproché de GDR en punico-berbère da agadir et du grec katolikos soit catholique "universel, général" ;

- Thalla sous cette forme supposée KTL kthalla va, d'un côté, tout simplement s'apparenter tout naturellement au grec PTL puis PL de ptolis, polis "cité, ville" ; de l'autre, elle sera rapprochée du latin/romanes pour les termes capitole, capitale, caput "tête", capter ;

- Chose curieuse mais logique, ce dernier rapprochement va pouvoir expliquer le nom grec "Egypte" puis copte, terme tiré de Ptah "celui qui ouvre", dieu des poids et mesures probablement, qui aurait aussi donné f'tah "ouvrir", meftah "clef, fatiha "ouverture, conquête" en masri/arabe : ces termes tout comme fedta "l'argent (métal)" on doit pouvoir les retrouver en kabyle dans Thalla justement ;

- Thalla, vu le sens de thalasth "borne frontalière, limite" qui serait aussi "surface" voire même "carré", va être tout naturellement une Place, et le masri/arabe le confirme saha "place" tiré de misaha "surface, superficie". Outre la notion de Plan synonyme de cité (voir hiéroglyphe niwt égyptien), Thalla = Place va nous prendre un sens mercantile : la place du marché, l'Agora (on a rapproché ce mot gerc du kabyle agur "lune, mois", on verra à quel point ce rapprochement est opportun un peu plus loin), donc des dieux (soit "discipline, matière" à mon sens) du commerce et donc des poids et mesures, comme Hermès ou Mercure ;

- Thalla indique indéniablement un système de mesures, mais aussi elle aurait une relation avec le poids : thalla s'apparente au kilo "mille" en grec ancien, càd alef en phénicien, puis en kabyle et en masri/arabe et en hébreu et autres sémitiques ; ça serait simplement l'unité de base ou de référence de poids (de masse plus exactement) comme l'est le kilogramme dans le système international des unités reconnu presque partout dans le monde moderne ;

- On peut à juste titre penser que les notions de volume et de masse, ou de poids pour faire simple, seraient apparentées à la profondeur, à la source, au noyau. C'est l'Hydre qui explique tout. Thalla "source, fontaine" (et donc la cité-ptolis/polis) et le verbe illi "être" en kab serait en lien avec lafaa, thallafsa "l"hydre" tandis que DR de thadarth "village" et du verbe der "exister, vivre" serait liés au grec hydra entre autres : QRT de qariat "village" en masri/arabe ne devrait pas normalement s'appliquer à la cité/ville comme QRT dans le nom de Carthage ; en plus, QRT de "ville" Carthage serait lié aussi à l'hydre, plus exactement au poulpe qarnit en arabe algérois mais pas en masri/arabe ! Pire encore, enfin pour les khorotos !, l'unité de mesure de volume a-qarwi n'existe qu'en kabyle et chaoui, berbère donc où QR est la tête (aqerru, aqerruy), mais pas en arabe, et elle serait liée à la désignation de la "cité" comme le Caïre (nom donné par la Fatimides berbères) et Kaïraouan qui seraient à mon sens une forme plus récente de Agadir. Vous l'aurez sans doute compris, celui qui pèse, compte, mesure avec précision est un vrai avare, un qarnit "poulpe" en algérois, une pieuvre ou une hydre qlq part :) Et c'est tout simplement un compteur.

On vient de voir des explications magnifiques pour le terme kabyle Thalla, et par la même occasion, on aura compris que l'hiéroglyphe urbain, le plan ou la cité sous forme d'un cercle contenant une croix, constitué une Unité de base d'un système de poids et mesures des anciens. C'est une référence, un modèle, un étalon destiné à être reproduit, une règle ou une échelle de référence ou simplement une Constante. Mais il reste un autre rapprochement à faire pour le terme kabyle Thalla, et il est presque anecdotique :

Tale "conte" en anglois vs Thalla "source, fontaine" en kabyle

Et ce n'est pas de l'humour anglois car "compter" et "conter, raconter" ont la même racine. Ainsi, le nom du narrateur français, le très sympathique Jean de La Fontaine - on aurait dit Lwennas Talla en kab :) - n'aurait rien d'anodin : il est "De La Fontaine" car est narrateur, poète (lien poète - poids - puits ?). Et en kabyle, la formule d'ouverture des contes fabuleux kabyles "machaho, tellem chaho" ne serait pas kabyle proprement dite car ce terme machaho, par ailleurs inexplicable, est trop proche phonétiquement du masri/arabe misaha "surface" (voir plus haut ce qui a été dit à ce sujet pour thalla) et surtout du latin/romanes message, messager - fonction des dieux des poids et mesures, Hermès par exemple. La formule kabyle d'ouverture des contes fabuleux machaho tellem chaho est une autre fatiha mais pour les enfants, ou un "sésame, ouvre-toi" tout simplement.

Pou saisir toute l'utilité de ce terme Thalla, on va devoir passer par une deuxième hypothèse expliquant la nature du (préfixe ?) Th dans ce terme : Th kab vs SC en latin. Et là, Thalla nos conforte dans nos suppositions faites plus haut au sujet de sa relation avec les poids et mesures :

Thalla en kab ~ Scala ou échelle en latin/fr.

On est toujours dans un système de référence pour compter, mesurer, peser, etc.

Mais que signifie Thalla dans les toponymes, par exemple Thalla Bounane de triste mémoire ? En plus de la référence à la "source, fontaine" au sens propre, Thalla pourrait signifier non pas échelle mais une Escale, par exemple, ou une Etape, voir même un arrêt, une maison d'arrêt.

On va maintenant laisser en paix Thalla pour aller vers Yemma Gouraya, sainte lunaire car en lien avec agur "lune, mois", mais on reste toujours dans le système de poids et mesures ! Je l'ai déjà écrit sur ce blog et/ou sur l'ancien, que le terme grec agora s'apparenterait au kabyle ayur/agur "Lune, mois", et que le kabyle MGR de imguer "faucille, serpe" d'où m'guer "moissonner" explique clairement que mens, mois en langues IE serait lié aussi à la moisson. Les humains, en dehors (de la loi) du marché, ont toujours calculé, compté, pesé et mesuré à la fin du mois, à la fin de la moisson. L'ingéniosité se voit dans le rapprochement suivant :

MGR de "faucille/serpe" et "moisson" en kabyle ~ Mesure du grec metron qui a donné le Mètre que nous utilisons de nos jours encore, voire même de mistara "règle" en masri/arabe.

A la fin de la moisson, les hommes ont toujours fait la fête, festoyer n'est-il pas normal une fois le travail accompli et après une bonne affaire (bonne récolte) ? Le terme kabyle Thameghra qui désigne "la fête" en général, y compris "les noces", serait lui synonyme de Démesure, c'est l'explication même du festin , et prendrait probablement aussi le sens de festival... et de Mardi gras ou le jour où l'on fête la rupture du jeûne soit l'Aïd el-Fitr dit "la petite fête" (leydh tha-mezian-t en kab), et plus généralement le jour de l'opulence probablement.

Ainsi se termine ce billet qui nous a permis de regarder autrement et d'apprécier la langue kabyle, un véritable trésor d'une culture méditerranéenne toujours en vie malgré les assauts de ses ennemis. Le bureau kabyle des poids et mesures est désormais ouvert, et Thalla est une source kabyle intarissable qui nous permettra d'alimenter les champs arides des esprits serviles gravement touchés par la sécheresse du désert intellectuel arabo-islamiste environnant pour sortir un jour la Kabylie de la disette sur tous les fronts et de la fatalité du sous-développement.

Post-scriptum

Je dois quand même vous expliquer le choix de la seule photo de ce billet.

J'ai, voyez-vous, comme l'impression que Thalla, outre échelle, polis (cité), etc., serait aussi une Etoile (stella en latin) ou un astre (ithri en kabyle/berbère), et que notre Hydre omniprésente dans notre lexique ne serait pas une pieuvre, un poulpe mais une étoile de mer. Je n'ai pas assez d'arguments pour le moment, mais cette étoile de mer, donc une étoile des profondeurs (le cosmos aussi est profond !), pourrait être la vraie Thalla "source, fontaine" pour une étoile-source bien précise (Sirius ? ou l'étoile polaire tout simplement car constante ?), le symbole de la Constante, de la Polis (Cité, Ville), l'équivalent de la roue avec une croix (Teth phénicien) et de l'hiéroglyphe urbain égyptien Niwt de plan, cité. On y reviendra.

La Kabylie vit ces derniers siècles une longue traversée du désert. Le Kabyle, fils de la Méditerranée, s'est vu relégué au rang d'indigène (il y a à peine 60 ans en arrière), puis à celui de tiers-mondiste et arriéré condamné à vivre sous domination d'autrui, des hilaliens en l'occurrence. C'est le goût amer de la déchéance ! Combien d'esprits serviles a engendré la torpeur de l'occupation hilalienne (arabo-islamiste) ? Trop à mon goût. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui nous convoque pour vaincre la fatalité et redonner à la Kabylie la place qu'elle mérite dans l'histoire, et simplement pour lui offrir un avenir. Pour ce faire, il faut d'abord un crochet par le passé, histoire de montrer à la Kabylie son vrai visage...

Le véritable drame est que le Kabyle contemporain peine à comprendre qui il est, et à prendre toute la mesure de son identité, très peu étudiée justement pour cause d'absence de moyens et de chercheurs kabyles libres, "non-serviles" (enfantés par l'occupation). La toponymie kabyle (berbère, nordafe), par exemple, est une prouesse intellectuelle rarement vue ailleurs - elle a même résisté à des siècles d'occupation et d'assimilation (arabisation entre autres) qui mérite qu'on s'y intéresse très sérieusement. Ou bien prenons le cas de la langue kabyle. Des efforts considérables ont été fournis ces dernières années par les militants de la cause kabyle pour permettre à la langue kabyle de mettre un pas dans la modernité en passant de l'oralité à l'écriture. On en est ravis, mais... Mais il ne faut pas perdre de vue que ce passage "révolutionnaire" engendre des "malfaçons" qui potentiellement peuvent nuire à la perception de la langue et de la culture kabyle. Par exemple, la façon de céder la paternité de tout terme interférant avec la langue du hilalien, l'arabe, et de le remplacer par des néologismes ou des termes pris sur d'autres langues berbères (chose tout à fait normale), et cette greffe ne prend pas assez souvent ! C'est que le passage de l'oralité à l'écriture moderne a été si brutal qu'on a oublié d'écrire une page importante : l'histoire de la langue kabyle, ou de l'oralité kabyle si vous préférez. Je vais vous montrer, encore une fois, que la langue kabyle ne s'est pas égaré dans une grotte par le passé, mais elle a côtoyé son voisinage méditerranéen et, de par son algorithme souvent très impressionnant, pourrait faire jeu égal avec les langues les plus épanouies de la Méditerranée.

Thalla "source, fontaine". Voici un (autre) terme kabyle sous-exploité, on se limite à son (premier) sens propre même lorsqu'il est en préfixe d'un toponyme. Remédier à cet état d'esprit exigu et à cette approche archaïque de la langue kabyle, tel a été l'objectif de ce blog comme de l'ancien. Le seul véritable problème auquel je suis confronté reste celui d'extraire le masculin du féminin kabyle :) En effet, il est rare de trouver la même racine pour donner un féminin et (automatiquement) son masculin (avec affixes Th), comme Isly - th-islyt-th (tislit) "marié(e), fiancé(e)". La forme du féminin en règle général est comme suit : th + racine + th où ce Th (T) est l'affixe du féminin. C'est en observant dans l'environnement immédiat de la langue kabyle que l'on peut trouver des explications. En effet, la langue masri/arabe aussi utilise me T comme affixe du féminin mais seulement en qualité de terminaison, càd un suffixe T ; et plus intéressant encore, c'est une "technique" entièrement copiée sur l'ancien égyptien qui, lui aussi, utilisait le suffixe T pour marquer le féminin. Cette comparaison renforce ma conviction que la langue kabyle (et le berbère en général) serait dans le même cas, càd un suffixe T féminin et donc le T de préfixe ne serait pas vraiment un préfixe (T), mais ferait plutôt partie de la racine et ce ne serait pas un T, en tout cas pas toujours. L'exemple de Thalla qui va suivre va nous éclairer sur ce sujet, et vous allez être agréablement surpris !

On voit aussi l'hiéroglyphe égyptien ancien de l'urbanisme : Niwt de "Plan (de ville), ville, cité" dont on a parlé sur ce blog les mois précédents. Et son équivalent phénicien, ça serait sans doute Teth dont le symbole est une roue ou un bouclier, un croix dans un cercle. Teth a ensuite donné Thêta en grec, mais surtout ce Teth phénicien serait en relation avec le kabyle thidt "l'oeil" (au singulier exclusivement, le pluriel étant al'len), qui donne en berbère du sud le pluriel thitawin "yeux, sources" (généralement oeil-source et clef sont associés dans plusieurs langues), comme Tataouine dans le sud tunisien. Chose étrange, ce Teth phénicien pourrait avoir une relation avec le latin testa "tête" pour des raisons que l'on verra plus loin dans le texte.

Ok, maintenant on peut passer à l'explication de Thalla kabyle, ainsi que des termes proches de Thalla pour essayer de replacer la langue kabyle dans son environnement méditerranéen.

th-alas-th (talast), thilissa ou thilas au pluriel pour "frontière, limite, borne frontalière" et par extension "loi, règle". Quand on pose thilas/thilissa, on le fait sur les 4 côtés, autrement dit thalasth serait la Surface, la Superficie. Il y aurait aussu la notion de Carré probablement, tout comme de (point) Cardinal dans thalasth. Maintenant voyez ce que signifie vraiment Thalla "source, fontaine" :

- Thalla en kabyle actuel aurait pu se décliner kthalla du verbe k'thill "mesurer" que l'on a rapproché de GDR en punico-berbère da agadir et du grec katolikos soit catholique "universel, général" ;

- Thalla sous cette forme supposée KTL kthalla va, d'un côté, tout simplement s'apparenter tout naturellement au grec PTL puis PL de ptolis, polis "cité, ville" ; de l'autre, elle sera rapprochée du latin/romanes pour les termes capitole, capitale, caput "tête", capter ;

- Chose curieuse mais logique, ce dernier rapprochement va pouvoir expliquer le nom grec "Egypte" puis copte, terme tiré de Ptah "celui qui ouvre", dieu des poids et mesures probablement, qui aurait aussi donné f'tah "ouvrir", meftah "clef, fatiha "ouverture, conquête" en masri/arabe : ces termes tout comme fedta "l'argent (métal)" on doit pouvoir les retrouver en kabyle dans Thalla justement ;

- Thalla, vu le sens de thalasth "borne frontalière, limite" qui serait aussi "surface" voire même "carré", va être tout naturellement une Place, et le masri/arabe le confirme saha "place" tiré de misaha "surface, superficie". Outre la notion de Plan synonyme de cité (voir hiéroglyphe niwt égyptien), Thalla = Place va nous prendre un sens mercantile : la place du marché, l'Agora (on a rapproché ce mot gerc du kabyle agur "lune, mois", on verra à quel point ce rapprochement est opportun un peu plus loin), donc des dieux (soit "discipline, matière" à mon sens) du commerce et donc des poids et mesures, comme Hermès ou Mercure ;

- Thalla indique indéniablement un système de mesures, mais aussi elle aurait une relation avec le poids : thalla s'apparente au kilo "mille" en grec ancien, càd alef en phénicien, puis en kabyle et en masri/arabe et en hébreu et autres sémitiques ; ça serait simplement l'unité de base ou de référence de poids (de masse plus exactement) comme l'est le kilogramme dans le système international des unités reconnu presque partout dans le monde moderne ;

- On peut à juste titre penser que les notions de volume et de masse, ou de poids pour faire simple, seraient apparentées à la profondeur, à la source, au noyau. C'est l'Hydre qui explique tout. Thalla "source, fontaine" (et donc la cité-ptolis/polis) et le verbe illi "être" en kab serait en lien avec lafaa, thallafsa "l"hydre" tandis que DR de thadarth "village" et du verbe der "exister, vivre" serait liés au grec hydra entre autres : QRT de qariat "village" en masri/arabe ne devrait pas normalement s'appliquer à la cité/ville comme QRT dans le nom de Carthage ; en plus, QRT de "ville" Carthage serait lié aussi à l'hydre, plus exactement au poulpe qarnit en arabe algérois mais pas en masri/arabe ! Pire encore, enfin pour les khorotos !, l'unité de mesure de volume a-qarwi n'existe qu'en kabyle et chaoui, berbère donc où QR est la tête (aqerru, aqerruy), mais pas en arabe, et elle serait liée à la désignation de la "cité" comme le Caïre (nom donné par la Fatimides berbères) et Kaïraouan qui seraient à mon sens une forme plus récente de Agadir. Vous l'aurez sans doute compris, celui qui pèse, compte, mesure avec précision est un vrai avare, un qarnit "poulpe" en algérois, une pieuvre ou une hydre qlq part :) Et c'est tout simplement un compteur.

On vient de voir des explications magnifiques pour le terme kabyle Thalla, et par la même occasion, on aura compris que l'hiéroglyphe urbain, le plan ou la cité sous forme d'un cercle contenant une croix, constitué une Unité de base d'un système de poids et mesures des anciens. C'est une référence, un modèle, un étalon destiné à être reproduit, une règle ou une échelle de référence ou simplement une Constante. Mais il reste un autre rapprochement à faire pour le terme kabyle Thalla, et il est presque anecdotique :

Tale "conte" en anglois vs Thalla "source, fontaine" en kabyle

Et ce n'est pas de l'humour anglois car "compter" et "conter, raconter" ont la même racine. Ainsi, le nom du narrateur français, le très sympathique Jean de La Fontaine - on aurait dit Lwennas Talla en kab :) - n'aurait rien d'anodin : il est "De La Fontaine" car est narrateur, poète (lien poète - poids - puits ?). Et en kabyle, la formule d'ouverture des contes fabuleux kabyles "machaho, tellem chaho" ne serait pas kabyle proprement dite car ce terme machaho, par ailleurs inexplicable, est trop proche phonétiquement du masri/arabe misaha "surface" (voir plus haut ce qui a été dit à ce sujet pour thalla) et surtout du latin/romanes message, messager - fonction des dieux des poids et mesures, Hermès par exemple. La formule kabyle d'ouverture des contes fabuleux machaho tellem chaho est une autre fatiha mais pour les enfants, ou un "sésame, ouvre-toi" tout simplement.

Pou saisir toute l'utilité de ce terme Thalla, on va devoir passer par une deuxième hypothèse expliquant la nature du (préfixe ?) Th dans ce terme : Th kab vs SC en latin. Et là, Thalla nos conforte dans nos suppositions faites plus haut au sujet de sa relation avec les poids et mesures :

Thalla en kab ~ Scala ou échelle en latin/fr.

On est toujours dans un système de référence pour compter, mesurer, peser, etc.

Mais que signifie Thalla dans les toponymes, par exemple Thalla Bounane de triste mémoire ? En plus de la référence à la "source, fontaine" au sens propre, Thalla pourrait signifier non pas échelle mais une Escale, par exemple, ou une Etape, voir même un arrêt, une maison d'arrêt.

On va maintenant laisser en paix Thalla pour aller vers Yemma Gouraya, sainte lunaire car en lien avec agur "lune, mois", mais on reste toujours dans le système de poids et mesures ! Je l'ai déjà écrit sur ce blog et/ou sur l'ancien, que le terme grec agora s'apparenterait au kabyle ayur/agur "Lune, mois", et que le kabyle MGR de imguer "faucille, serpe" d'où m'guer "moissonner" explique clairement que mens, mois en langues IE serait lié aussi à la moisson. Les humains, en dehors (de la loi) du marché, ont toujours calculé, compté, pesé et mesuré à la fin du mois, à la fin de la moisson. L'ingéniosité se voit dans le rapprochement suivant :

MGR de "faucille/serpe" et "moisson" en kabyle ~ Mesure du grec metron qui a donné le Mètre que nous utilisons de nos jours encore, voire même de mistara "règle" en masri/arabe.

A la fin de la moisson, les hommes ont toujours fait la fête, festoyer n'est-il pas normal une fois le travail accompli et après une bonne affaire (bonne récolte) ? Le terme kabyle Thameghra qui désigne "la fête" en général, y compris "les noces", serait lui synonyme de Démesure, c'est l'explication même du festin , et prendrait probablement aussi le sens de festival... et de Mardi gras ou le jour où l'on fête la rupture du jeûne soit l'Aïd el-Fitr dit "la petite fête" (leydh tha-mezian-t en kab), et plus généralement le jour de l'opulence probablement.

Ainsi se termine ce billet qui nous a permis de regarder autrement et d'apprécier la langue kabyle, un véritable trésor d'une culture méditerranéenne toujours en vie malgré les assauts de ses ennemis. Le bureau kabyle des poids et mesures est désormais ouvert, et Thalla est une source kabyle intarissable qui nous permettra d'alimenter les champs arides des esprits serviles gravement touchés par la sécheresse du désert intellectuel arabo-islamiste environnant pour sortir un jour la Kabylie de la disette sur tous les fronts et de la fatalité du sous-développement.

Post-scriptum

Je dois quand même vous expliquer le choix de la seule photo de ce billet.

J'ai, voyez-vous, comme l'impression que Thalla, outre échelle, polis (cité), etc., serait aussi une Etoile (stella en latin) ou un astre (ithri en kabyle/berbère), et que notre Hydre omniprésente dans notre lexique ne serait pas une pieuvre, un poulpe mais une étoile de mer. Je n'ai pas assez d'arguments pour le moment, mais cette étoile de mer, donc une étoile des profondeurs (le cosmos aussi est profond !), pourrait être la vraie Thalla "source, fontaine" pour une étoile-source bien précise (Sirius ? ou l'étoile polaire tout simplement car constante ?), le symbole de la Constante, de la Polis (Cité, Ville), l'équivalent de la roue avec une croix (Teth phénicien) et de l'hiéroglyphe urbain égyptien Niwt de plan, cité. On y reviendra.

samedi 7 novembre 2015

L'Étoile d'Araignée

e-Toile

Après la théorie (kabyle) du cône, voici un semblant de théorie (kabyle) de l'araignée. Je suis persuadé que cette idée est déjà venue en tête à d'autres personnes il y a longtemps, très longtemps. En fait, tout repose sur l'observation et l'interprétation d'une image, un arrêt sur image pas comme les autres car l'image est plus que captivante, c'est une empreinte de comment marche notre monde, notre univers.

L'image en question (voir illustration ci-dessus) est un cliché photographique longue pose réalisé avec un appreil photo. Donc pour un observateur des temps antiques, il fallait observer à l'oeil nu la voûte céleste les yeux braqués sur l'étoile polaire une heure durant, puis faire un dessin des "prises de vue" durant cette période de temps pour aboutir au même résultant que le photographe moderne. On a vu déjà ce cliché dans le récent billet "La grande illusion", entre autres, l'interprétation correcte ou erronée de la place de l'étoile polaire par les astronomes anciens, l'idée du noyau et de l'atome, Ankh pour les pôles et l'étoile polaire, etc.

Là on va aller plus dans l'interprétation de ce cliché. D'abord, nous avons l'arc que décrit l'étoile polaire, extrêmement petit car cette étoile est proche de l'axe de rotation de la Terre. Ensuite, du cas particulier de l'étoile polaire, on passera au cas général d'une étoile, voire même d'un système stellaire, ou d'un système planétaire, du système solaire par exemple, d'un système planète-lunes satellites naturels. Nous sommes, bien entendu, face à la réalité de la gravitation, de l'attraction universelle. Regardez maintenant l'image ci-dessous, elle est comparable au cliché du photographe ci-dessus, et je suis convaincu qu'au moins une personne ayant vécu durant l'antiquité a eu la même réflexion, avait fait le même rapprochement que je viens de faire :

On appellera "Spiderman" la première personne dont on ne connait pas le nom et qui aurait eu cette réflexion le premier avant ses congénères de son époque comme des siècles suivants. On a désormais les prémices de la future théorie (kabyle) de l'araignée, et la désignation correspondante pour ce phénomène de physique expliqué par fabule ou métaphore : l'étoile de l'araignée.

La toile tissée par l'araignée devrait s'appliquer d'abord à l'Etoile polaire, puis aux Pôles de notre Terre, vraisemblablement aux pôles magnétiques plus que pour les pôles géographiques. La petite bête, l'Araignée, va logiquement s'apparenter à... l'hydre (par extension, à la pieuvre, au pulple), et donc aux Pôles. Tiens, les deux pôles de la Terre (magnétiques ou géographiques, peu importe) s'apparentent naturellement au Genre, càd Homme/Femme, masculin/féminin.

On sait que l'hydre, en kabyle thallafsa ou lafaa, ce dernier existe en masri/arabe aussi pour vipère, est un serpetn qui habité thalla "la source". C'est-à-dire que l'hydre, et donc thallafsa et thalla en kab, indiquerait forcément le centre de qlq chose, le centre de rotation (càd l'axe de rotation) par exemple, ou le centre de gravité peut-être. Et, nouvelle hypothèse de travail, soit l'hydre, soit l'arc, ou les deux carrément seraient synonymes d'eau douce, qlq part l'eau de vie (bénite ?) au sens d'eau vitale (Ankh "vie" y serait apparenté donc), ou l'Eau tout simplement ! C'est une nouvelle piste qui se dessine.

L'étoile de l'araignée et la comparaison araignée-hydre, c'est tout juste un premier pas dans cette théorie (kabyle) de l'araignée qui va peut-être nous permettre de découvrir comment jadis les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui grâce à la science (la physique) étaient expliqués par des paraboles. Il y a d'abord le phénomène de la gravitation dans cette toile d'araignée et l'hydre. Ensuite, l'hydre par excellence car toujours à la source, et l'araignée pour sa toile pourraient nous aider à comprendre un autre phénomène de la nature : le rayonnement électromagnétique, les ondes électromagnétiques et particules émises par une source : une étoile, une seupernova, un pulsar, une nébuleuse, une planète. Enfin bref, c'est un vaste domaine de la physique qui s'ouvre à nous.

On peut légitimement se poser des questions sur la représentation du dieu Aton chez les anciens Egyptiens qui lui vouaient un culte qui durant le régne d'Akhénaton se substitua au culte d'Amon : que comprenaient-ils par ce rayonnement de cette divinité ?

ETOILE

On peut à juste titre supposer que le terme étoile, stella, estrella, star soit apparenté à la notion de stare "être debout" et constare donc constante, voire même de struo "bâtir" de construire. Dans les deux cas, constante ou construire, le parallèle avec le terme Echelle s'impose, l'échelle qui, comme on l'a vu dans le récent billet "Everest", est apparentée à l'égalité ou plutôt la constante. Ce qui est valable pour l'étoile le serait pour les astres :

Astre ~ Echelle (constante), (construction)

Une échelle-constante, ça devrait servir d'abord à mesurer, n'est-ce pas, et l'on a dans l'exemple zodiaque astronomique (13 constellations "constantes" (repères) que semble traverser le soleil en un an) une parfaite illustration de l'échelle-constante pour mesurer le temps.

Il y a de fortes chances que le kabyle/berbère ithri "étoile" soit en lien avec hydre, piste à suivre. Pour le moment, l'autre "hydre", l'araignée qui tisse sa toile-piège de prédateur, ou son filet de pêcheur, pourrait symboliser une étoile-échelle, càd une étoile avec sa grille espace-temps qui capte les planètes.

Après la théorie (kabyle) du cône, voici un semblant de théorie (kabyle) de l'araignée. Je suis persuadé que cette idée est déjà venue en tête à d'autres personnes il y a longtemps, très longtemps. En fait, tout repose sur l'observation et l'interprétation d'une image, un arrêt sur image pas comme les autres car l'image est plus que captivante, c'est une empreinte de comment marche notre monde, notre univers.

L'image en question (voir illustration ci-dessus) est un cliché photographique longue pose réalisé avec un appreil photo. Donc pour un observateur des temps antiques, il fallait observer à l'oeil nu la voûte céleste les yeux braqués sur l'étoile polaire une heure durant, puis faire un dessin des "prises de vue" durant cette période de temps pour aboutir au même résultant que le photographe moderne. On a vu déjà ce cliché dans le récent billet "La grande illusion", entre autres, l'interprétation correcte ou erronée de la place de l'étoile polaire par les astronomes anciens, l'idée du noyau et de l'atome, Ankh pour les pôles et l'étoile polaire, etc.

Là on va aller plus dans l'interprétation de ce cliché. D'abord, nous avons l'arc que décrit l'étoile polaire, extrêmement petit car cette étoile est proche de l'axe de rotation de la Terre. Ensuite, du cas particulier de l'étoile polaire, on passera au cas général d'une étoile, voire même d'un système stellaire, ou d'un système planétaire, du système solaire par exemple, d'un système planète-lunes satellites naturels. Nous sommes, bien entendu, face à la réalité de la gravitation, de l'attraction universelle. Regardez maintenant l'image ci-dessous, elle est comparable au cliché du photographe ci-dessus, et je suis convaincu qu'au moins une personne ayant vécu durant l'antiquité a eu la même réflexion, avait fait le même rapprochement que je viens de faire :

On appellera "Spiderman" la première personne dont on ne connait pas le nom et qui aurait eu cette réflexion le premier avant ses congénères de son époque comme des siècles suivants. On a désormais les prémices de la future théorie (kabyle) de l'araignée, et la désignation correspondante pour ce phénomène de physique expliqué par fabule ou métaphore : l'étoile de l'araignée.

La toile tissée par l'araignée devrait s'appliquer d'abord à l'Etoile polaire, puis aux Pôles de notre Terre, vraisemblablement aux pôles magnétiques plus que pour les pôles géographiques. La petite bête, l'Araignée, va logiquement s'apparenter à... l'hydre (par extension, à la pieuvre, au pulple), et donc aux Pôles. Tiens, les deux pôles de la Terre (magnétiques ou géographiques, peu importe) s'apparentent naturellement au Genre, càd Homme/Femme, masculin/féminin.

On sait que l'hydre, en kabyle thallafsa ou lafaa, ce dernier existe en masri/arabe aussi pour vipère, est un serpetn qui habité thalla "la source". C'est-à-dire que l'hydre, et donc thallafsa et thalla en kab, indiquerait forcément le centre de qlq chose, le centre de rotation (càd l'axe de rotation) par exemple, ou le centre de gravité peut-être. Et, nouvelle hypothèse de travail, soit l'hydre, soit l'arc, ou les deux carrément seraient synonymes d'eau douce, qlq part l'eau de vie (bénite ?) au sens d'eau vitale (Ankh "vie" y serait apparenté donc), ou l'Eau tout simplement ! C'est une nouvelle piste qui se dessine.

L'étoile de l'araignée et la comparaison araignée-hydre, c'est tout juste un premier pas dans cette théorie (kabyle) de l'araignée qui va peut-être nous permettre de découvrir comment jadis les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui grâce à la science (la physique) étaient expliqués par des paraboles. Il y a d'abord le phénomène de la gravitation dans cette toile d'araignée et l'hydre. Ensuite, l'hydre par excellence car toujours à la source, et l'araignée pour sa toile pourraient nous aider à comprendre un autre phénomène de la nature : le rayonnement électromagnétique, les ondes électromagnétiques et particules émises par une source : une étoile, une seupernova, un pulsar, une nébuleuse, une planète. Enfin bref, c'est un vaste domaine de la physique qui s'ouvre à nous.

On peut légitimement se poser des questions sur la représentation du dieu Aton chez les anciens Egyptiens qui lui vouaient un culte qui durant le régne d'Akhénaton se substitua au culte d'Amon : que comprenaient-ils par ce rayonnement de cette divinité ?

ETOILE

On peut à juste titre supposer que le terme étoile, stella, estrella, star soit apparenté à la notion de stare "être debout" et constare donc constante, voire même de struo "bâtir" de construire. Dans les deux cas, constante ou construire, le parallèle avec le terme Echelle s'impose, l'échelle qui, comme on l'a vu dans le récent billet "Everest", est apparentée à l'égalité ou plutôt la constante. Ce qui est valable pour l'étoile le serait pour les astres :

Astre ~ Echelle (constante), (construction)

Une échelle-constante, ça devrait servir d'abord à mesurer, n'est-ce pas, et l'on a dans l'exemple zodiaque astronomique (13 constellations "constantes" (repères) que semble traverser le soleil en un an) une parfaite illustration de l'échelle-constante pour mesurer le temps.

Il y a de fortes chances que le kabyle/berbère ithri "étoile" soit en lien avec hydre, piste à suivre. Pour le moment, l'autre "hydre", l'araignée qui tisse sa toile-piège de prédateur, ou son filet de pêcheur, pourrait symboliser une étoile-échelle, càd une étoile avec sa grille espace-temps qui capte les planètes.

vendredi 6 novembre 2015

LA GLOIRE

La loi d'Agadir

Je vous ai promis, il me semble, de porter un jour la Kabylie sur le toit du monde (putain que c'est culotté !). Here we are, folks ! Voici au sommet de la gloire non seulement la Kabylie mais aussi tous nos frères et cousins Berbères, sans oublier les ancêtres Puniques (époque phénicienne nordafe).

Je vais zapper cette fois, si vous permettez, les explications relatives à la "théorie du canon" pour démontrer la pesanteur non seulement par Newton ou autre Galilée, mais chez les anciens Égyptiens aussi (infos contenues dans le terme Ankh). On va juste faire un rappel du lexique qui nous intéresse d'abord :

WD : wada "bas" (antonyme FL fella "haut, sur") en kabyle ;

WD serait la même racine que KT kath "battre, frapper", voire même de GD dans agadhir "grenier, comble (architecture) ; fortresse et grenier collectif (institution)", iguidher "l'aigle" (aguilar en espagnol), tha-ghadT "la chèvre" et agadh "bouc, caprin" en kabyle/berbère et berbère, racine qui serait existante en phénicien GD de gad "rempart, mur" (d'où Agadir, Cadix).

Nouveauté : KT-L de k'thil "mesurer" en kabyle, rapproché jusque-là du grec katolikos (catholique) "universel, général", serait la variante soft (càd aspirée) de GD-R (occlusive) agadhir ou Agadir.

Je ne sais pas si terme kabyle, berbère ou punico-berbère agadir est comparable au terme fr./latin galerie en termes d'architecture, mais je sais qu'il suffit pour égaler Newton !

Chers amis, détachez vos ceintures pour un vol parabolique qlqs 22 secondes que dure le vol en apesanteur, les 22 s d'Agadir et de Gloire (l'arc de triomphe est le sommet de la parabole) : le 0 G ! Un oiseau de haut vol comme l'aigle (GDR), soit un avion se câbre (GD de caprin), angle d'entrée/de sortie 45° (voir les billets précédents au sujet du plan incliné/fonction linéaire) pour échapper à la pesanteur l'espace de 22 s durant lesquelles vous flottez dans l'air ! Regardez le doc 1 pour une brève explication de ce phénomène, ou bien le doc.2 pour plus de détails. Chez les bouddhistes, ce phénomène existe aussi : lévitation par l'esprit ou qlq chose dans ce genre.

Ce moment d'Agadir ou de zéro G, on l'a à peu près tous vécu : le moment d'Agadir, de 0 G ou simplement le "moment de gloire" d'un coach sportif triomphateur soulevé en l'air par ses poulains ; un roi ou un héros adoré et porté par la foule. Il en va de même pour l'enfant par un enfant jeté en l'air par son parent, vous l'avez sans doute vécu et vous n'aurez pas, j'espère, manqué, une fois adulte, de faire vivre ce "moment de gloire" à un enfant de votre famille (les gosses adorent ça !). L'enfant berné, l'enfant bercé avant que sa masse ne soit suffisamment "adaptée" pour le jeter en l'air et lui offrir son "moment de gloire". Enfin bref, Agadir est la Gloire, et l'outil de la gloire : un une Balançoire ou Bascule (on revient aux poids et mesures), et simplement au Berceau de notre enfance. Agadir est aussi notre Bercail punico-berbère et pas seulement : ça serait un berceau universel car la loi en question est universelle !

Je vous ai promis, il me semble, de porter un jour la Kabylie sur le toit du monde (putain que c'est culotté !). Here we are, folks ! Voici au sommet de la gloire non seulement la Kabylie mais aussi tous nos frères et cousins Berbères, sans oublier les ancêtres Puniques (époque phénicienne nordafe).

Je vais zapper cette fois, si vous permettez, les explications relatives à la "théorie du canon" pour démontrer la pesanteur non seulement par Newton ou autre Galilée, mais chez les anciens Égyptiens aussi (infos contenues dans le terme Ankh). On va juste faire un rappel du lexique qui nous intéresse d'abord :

WD : wada "bas" (antonyme FL fella "haut, sur") en kabyle ;

WD serait la même racine que KT kath "battre, frapper", voire même de GD dans agadhir "grenier, comble (architecture) ; fortresse et grenier collectif (institution)", iguidher "l'aigle" (aguilar en espagnol), tha-ghadT "la chèvre" et agadh "bouc, caprin" en kabyle/berbère et berbère, racine qui serait existante en phénicien GD de gad "rempart, mur" (d'où Agadir, Cadix).

Nouveauté : KT-L de k'thil "mesurer" en kabyle, rapproché jusque-là du grec katolikos (catholique) "universel, général", serait la variante soft (càd aspirée) de GD-R (occlusive) agadhir ou Agadir.

Je ne sais pas si terme kabyle, berbère ou punico-berbère agadir est comparable au terme fr./latin galerie en termes d'architecture, mais je sais qu'il suffit pour égaler Newton !

Chers amis, détachez vos ceintures pour un vol parabolique qlqs 22 secondes que dure le vol en apesanteur, les 22 s d'Agadir et de Gloire (l'arc de triomphe est le sommet de la parabole) : le 0 G ! Un oiseau de haut vol comme l'aigle (GDR), soit un avion se câbre (GD de caprin), angle d'entrée/de sortie 45° (voir les billets précédents au sujet du plan incliné/fonction linéaire) pour échapper à la pesanteur l'espace de 22 s durant lesquelles vous flottez dans l'air ! Regardez le doc 1 pour une brève explication de ce phénomène, ou bien le doc.2 pour plus de détails. Chez les bouddhistes, ce phénomène existe aussi : lévitation par l'esprit ou qlq chose dans ce genre.

Ce moment d'Agadir ou de zéro G, on l'a à peu près tous vécu : le moment d'Agadir, de 0 G ou simplement le "moment de gloire" d'un coach sportif triomphateur soulevé en l'air par ses poulains ; un roi ou un héros adoré et porté par la foule. Il en va de même pour l'enfant par un enfant jeté en l'air par son parent, vous l'avez sans doute vécu et vous n'aurez pas, j'espère, manqué, une fois adulte, de faire vivre ce "moment de gloire" à un enfant de votre famille (les gosses adorent ça !). L'enfant berné, l'enfant bercé avant que sa masse ne soit suffisamment "adaptée" pour le jeter en l'air et lui offrir son "moment de gloire". Enfin bref, Agadir est la Gloire, et l'outil de la gloire : un une Balançoire ou Bascule (on revient aux poids et mesures), et simplement au Berceau de notre enfance. Agadir est aussi notre Bercail punico-berbère et pas seulement : ça serait un berceau universel car la loi en question est universelle !

jeudi 5 novembre 2015

Galilée à Bougie

La Pise-anteur en Kabylie !

Très souvent, je suis tenté de comparer la Kabylie avec la ville portuaire Bougie comme capitale à la Ligurie avec comme capitale la ville portuaire de Gênes. Cette fois, il en va tout autrement, car la Kabylie serait d'une certaine façon comparable à la Toscane, et Bougie à Pise comme on l'a souligné dans le récent billet "Le rabbit de Fibonacci". Il n'y a, bien sûr, pas de ville équivalente à la capitale toscane et de la Renaissance en Kabylie ; en Afrique du Nord, seule la ville de Fès au Maroc serait comparable à Florence. Il existerait un lien incroyablement fort entre la ville toscane de Pise et la ville kabyle de Bougie par le biais de personnages (italiens) de renom. D'abord, il y a l'histoire dite, celle de Leonardo Fibonacci, mathématicien et auteur des suites éponymes qui aurait vécu à Bougie en Kabylie mais qui serait surtout né à Pise en Toscane. Ensuite, il y aurait une histoire non dite, celle d'un autre savant italien, un physicien (et astronome) cette fois, lui aussi originaire de la ville de Pise : Galiléo Galilée, qui, lui, n'aurait jamais mis les pieds à Bougie en Kabylie, et pourtant ! Et pourtant, le parallèle Pise-Bougie qui s'applique à merveille pour le mathématicien Fibonacci pourrait s'appliquer au physicien Galiléo Galilée...

Source (Plan incliné de Galilée)

Les chemins qui montent, encore une fois. C'est la fonction linéaire ou la ligne droite pour le mathématicien qui est dans l'abstrait car il monte (voir graphique) comme on l'a dit dans le billet précédent. Pour le physicien, qui est dans le réel car il descend, et dans le cas de Galiléo Galilée, c'est un plan incliné le symbole par excellence. Qui n'a pas entendu parler de la supposé expérience de Galilée sur la tour de Pise ? L'inertie, la gravitation, la mécanique, la chute libre, la pesanteur : c'est Galilée d'abord. Moi, la question qui me taraude est de comprendre l'implication de Pise dans tout ça, peut-être que, à l'instar de Bougie apparentée aux Suites de Fibonacci, Pise le serait à la physique de Galilée ? On pourrait parler alors de Pise-anteur et non de pesanteur :)

Rassurez-vous, pas question de leçon de physique ou de géométrie, on va juste de limiter à certaines figures où l'on peut voir ce plan incliné, la (ligne) droite de la fonction liénaire : la diagonale d'un carré, l'hypoténuse d'un triange rectangle isocèle (et le théorème de Pythagore), par exemple. On est en présence d'Angle, d'Angle droit, de carré. Maintenant on va retourner à l'étymologie, au lexique correspondant à ce plan incliné ou à une diagonale.

OSIRIS

En kabyle, WD wada "bas" (point bas) vs FL de fella "haut, sur" (point haut) de la diagonale/hypoténuse/plan incliné. Regardez comment le lexique correspondant (monter/descendre/chuter, bas.haut) est surprenant et ce dans plusieurs langues :

a-sawen "pente montante" en kabyle : c'est la Somme (Cumul), la Semaine

a-kusser "pente descendante" en kabyle : c'est probablement l'Accélération, autrement dit G de Newton ! Et ce terme a-kusser "pente descendante" serait probablement en lien avec GZR de thigzirt "île" en kab (gzr de djazira en masri/arabe), et fort probablement, c'est le nom de Osiris ! La résurrection - thème d'Osiris - est la descente de ce plan incliné (ou chute) contrairement à l'ascension lors de la montée de celui-ci (voir billet précédent). La constante gravitanionnelle de Newton (G = 9.81 sur Terre) était donc connue des anciens Égyptiens et sa valeur aurait été probablement de dix (10) à cause du terme 3ashara en masri/arabe et ashra, ashar/tchar "10, plein" en kabyle.

NB : Très logiquement, l'ennemi d'Osiris - donc l'opposé de l'accélération ? -, Seth représenterait quoi au juste, les forces de frottement ?

SEPT

hewed "descendre" en argot oranais-tlémcénien va naturellement s'apparenter au WD de wada "bas" en kabyle ; habet "descendre" en argot algérois, ce n'est pas de l'arabe, mais du grec hepta "sept, 7", voire hebdomas de hebdomadaire, sept jours ; le kabyle Sub "descendre" va aussi dans le sens de "sept". Au final, je crois qu'il faut désormais avancer l'hypothèse suivante :

sept, sevth, sebt de "7" serait une Constante ou Valeur fixe (de temps : Semaine) et non pas un chiffre précis (7 en l'occurrence), ce qui expliquerait le lien descente (chute) sur le plan incliné apparenté à sept/hepta avec la constante gravitationnelle (G).

AZWAW

Aujourd'hui je peux confirmer l'hypothèse qui veut que le terme azwaw qui désigne souvent le Kabyle, et d'où le terme zouave en français pour le soldat, soit en relation avec la zaouiya "école théologique", dite madrassa chez les vrais arabes, les perses et autres musulmans d'Asie ; et avec zawiya "angle" en masri/arabe (NB : En réalité, c'est la piste d'un angle droit ou de la diagonale d'un carré qui serait en cause, on verra ça une autre fois). Il y a un lien aussi avec SW de swa "valeur, montant/prix" en kab proche de sawi (=, égal) en masri/arabe. Mais azwaw a un lien avec notre plan incliné, pris de bas vers le haut, dans a-sawen "pente montante" qui est la définition même de celui qui escalade les chemins qui montent : un Savant ou un chercheur, un scientifique.Logiquement, azwaw, /zw/ serait comme /sw/ ou sawen, une constante, voir une progression, une suite comme celle de Fibonacci liée au nombre d'or (une proportion constante).

La tour de Pise, ville natale de Leonardo Fibonacci et de Galilee Galilée, est matérielle tandis que la bougie ou chandelle de Vgayeth (Bougie) la capitale kabyle est immatérielle fondante qu'elle est !, et pourtant le parallèle entre Pise et Bougie s'impose de lui-même lorsqu'il s'agit de savoir et de science d'une certaine époque, médiévale probablement. A suivre.

Très souvent, je suis tenté de comparer la Kabylie avec la ville portuaire Bougie comme capitale à la Ligurie avec comme capitale la ville portuaire de Gênes. Cette fois, il en va tout autrement, car la Kabylie serait d'une certaine façon comparable à la Toscane, et Bougie à Pise comme on l'a souligné dans le récent billet "Le rabbit de Fibonacci". Il n'y a, bien sûr, pas de ville équivalente à la capitale toscane et de la Renaissance en Kabylie ; en Afrique du Nord, seule la ville de Fès au Maroc serait comparable à Florence. Il existerait un lien incroyablement fort entre la ville toscane de Pise et la ville kabyle de Bougie par le biais de personnages (italiens) de renom. D'abord, il y a l'histoire dite, celle de Leonardo Fibonacci, mathématicien et auteur des suites éponymes qui aurait vécu à Bougie en Kabylie mais qui serait surtout né à Pise en Toscane. Ensuite, il y aurait une histoire non dite, celle d'un autre savant italien, un physicien (et astronome) cette fois, lui aussi originaire de la ville de Pise : Galiléo Galilée, qui, lui, n'aurait jamais mis les pieds à Bougie en Kabylie, et pourtant ! Et pourtant, le parallèle Pise-Bougie qui s'applique à merveille pour le mathématicien Fibonacci pourrait s'appliquer au physicien Galiléo Galilée...

Source (Plan incliné de Galilée)

Les chemins qui montent, encore une fois. C'est la fonction linéaire ou la ligne droite pour le mathématicien qui est dans l'abstrait car il monte (voir graphique) comme on l'a dit dans le billet précédent. Pour le physicien, qui est dans le réel car il descend, et dans le cas de Galiléo Galilée, c'est un plan incliné le symbole par excellence. Qui n'a pas entendu parler de la supposé expérience de Galilée sur la tour de Pise ? L'inertie, la gravitation, la mécanique, la chute libre, la pesanteur : c'est Galilée d'abord. Moi, la question qui me taraude est de comprendre l'implication de Pise dans tout ça, peut-être que, à l'instar de Bougie apparentée aux Suites de Fibonacci, Pise le serait à la physique de Galilée ? On pourrait parler alors de Pise-anteur et non de pesanteur :)

Rassurez-vous, pas question de leçon de physique ou de géométrie, on va juste de limiter à certaines figures où l'on peut voir ce plan incliné, la (ligne) droite de la fonction liénaire : la diagonale d'un carré, l'hypoténuse d'un triange rectangle isocèle (et le théorème de Pythagore), par exemple. On est en présence d'Angle, d'Angle droit, de carré. Maintenant on va retourner à l'étymologie, au lexique correspondant à ce plan incliné ou à une diagonale.

OSIRIS

En kabyle, WD wada "bas" (point bas) vs FL de fella "haut, sur" (point haut) de la diagonale/hypoténuse/plan incliné. Regardez comment le lexique correspondant (monter/descendre/chuter, bas.haut) est surprenant et ce dans plusieurs langues :

a-sawen "pente montante" en kabyle : c'est la Somme (Cumul), la Semaine

a-kusser "pente descendante" en kabyle : c'est probablement l'Accélération, autrement dit G de Newton ! Et ce terme a-kusser "pente descendante" serait probablement en lien avec GZR de thigzirt "île" en kab (gzr de djazira en masri/arabe), et fort probablement, c'est le nom de Osiris ! La résurrection - thème d'Osiris - est la descente de ce plan incliné (ou chute) contrairement à l'ascension lors de la montée de celui-ci (voir billet précédent). La constante gravitanionnelle de Newton (G = 9.81 sur Terre) était donc connue des anciens Égyptiens et sa valeur aurait été probablement de dix (10) à cause du terme 3ashara en masri/arabe et ashra, ashar/tchar "10, plein" en kabyle.

NB : Très logiquement, l'ennemi d'Osiris - donc l'opposé de l'accélération ? -, Seth représenterait quoi au juste, les forces de frottement ?

SEPT

hewed "descendre" en argot oranais-tlémcénien va naturellement s'apparenter au WD de wada "bas" en kabyle ; habet "descendre" en argot algérois, ce n'est pas de l'arabe, mais du grec hepta "sept, 7", voire hebdomas de hebdomadaire, sept jours ; le kabyle Sub "descendre" va aussi dans le sens de "sept". Au final, je crois qu'il faut désormais avancer l'hypothèse suivante :

sept, sevth, sebt de "7" serait une Constante ou Valeur fixe (de temps : Semaine) et non pas un chiffre précis (7 en l'occurrence), ce qui expliquerait le lien descente (chute) sur le plan incliné apparenté à sept/hepta avec la constante gravitationnelle (G).

AZWAW

Aujourd'hui je peux confirmer l'hypothèse qui veut que le terme azwaw qui désigne souvent le Kabyle, et d'où le terme zouave en français pour le soldat, soit en relation avec la zaouiya "école théologique", dite madrassa chez les vrais arabes, les perses et autres musulmans d'Asie ; et avec zawiya "angle" en masri/arabe (NB : En réalité, c'est la piste d'un angle droit ou de la diagonale d'un carré qui serait en cause, on verra ça une autre fois). Il y a un lien aussi avec SW de swa "valeur, montant/prix" en kab proche de sawi (=, égal) en masri/arabe. Mais azwaw a un lien avec notre plan incliné, pris de bas vers le haut, dans a-sawen "pente montante" qui est la définition même de celui qui escalade les chemins qui montent : un Savant ou un chercheur, un scientifique.Logiquement, azwaw, /zw/ serait comme /sw/ ou sawen, une constante, voir une progression, une suite comme celle de Fibonacci liée au nombre d'or (une proportion constante).

La tour de Pise, ville natale de Leonardo Fibonacci et de Galilee Galilée, est matérielle tandis que la bougie ou chandelle de Vgayeth (Bougie) la capitale kabyle est immatérielle fondante qu'elle est !, et pourtant le parallèle entre Pise et Bougie s'impose de lui-même lorsqu'il s'agit de savoir et de science d'une certaine époque, médiévale probablement. A suivre.

mercredi 4 novembre 2015

EVEREST

L'Escalade de l'Idéal

Vivons-nous dans un monde injuste où les inégalités se creusent de plus en plus ? Et qui a dit que le monde doit être juste, les idéalistes ? On connaît le célèbre triptyque enfanté de la Révolution française. On sait aussi que pratiquement dans toutes les constitutions des États modernes, il est écrit que "... tous les hommes naissent libres et égaux en droit", alors qu'en réalité les hommes restent des hommes, avec leurs faiblesses et leur incapacité à atteindre la perfection que sous-entend un monde juste d'hommes libres et égaux en droit. Et d'abord, c'est quoi l'égalité déjà ? De quoi a-t-elle l'air ?

Nous avons dévoilé dans le billet précédent ce que j'appellerais l'algorithme punico-berbère d'Agadir qui va nous apporter autant que souhaité de réponses en termes de calcul, commerce, monnaie, maths, etc. On va utiliser le principe d'opposition du WD de wada "bas" vs fella "haut, sur" en kabyle sous une d'autres formes, et il faudra comprendre comment aller du bas vers le haut, du fond vers le comble (ou grenier, càd agadhir) et inversement. C'est à dire, en anglois, c'est up & down, montée vs descente. Nous allons en plus opter pour un cadre pour le moins peu connu, car on va se placer à une époque lointaine, en ancienne Egypte par exemple ou en Nordafe punique.

De nos jours, on utilise = pour symboliser l'égalité, la balance pour l'égalité et le droit impartial. On est curieux de comprendre comment ça se passait aux temps des anciens Égyptiens. Ce qui me chagrine souvent dans les travaux des égyptologues officiels, c'est leur incapacité de sortir de leur approche académique et de leurs travaux fondamentaux, et leur incapacité d'apporter au grand public des réponses plus pertinentes ne serait-ce que par comparaison à une époque plus familière pour nous, càd notre époque ; bref, il n'y a pas d'égyptologie appliquée si j'ose dire. Voici un premier exemple de ce qu'aurait pu être ce travail "pratique". Un collégien ou lycéen de nos jours a forcément un emploi du temps avec l'horaire exacte de telle ou telle matière ou discipline à étudier; il en aurait été de même chez les anciens Égyptiens, sous une forme que les égyptologues officiels refusent de voir : Lundi, de 08.00 - à 10.00 : Maât ; de 10.00 à 12.00 : Ptah, etc. Je traduis en langage moderne plus familier pour nous tous : Lundi, de 08.00 - à 10.00 : Mathématiques ; 10.00 à 12.00 : Physique. C'est une hypothèse de travail, bien entendu, mais elle est plus qu'envisageable, croyez-moi, car ce que nous appelons "matières, disciplines" sont ces divinités, démiurges, déesses, etc chez les anciens Égyptiens. Le deuxième exemple concernera justement le thème du billet : égalité et justice, ou comment auraient-ils été symbolisés jadis.

Je vais vous faire un dessin cette fois, enfin un graphique ! histoire de vous rappeler l'algèbre et l'école : ) Le symbole actuel = d'égalité, tout ce qui en rapport à la liberté, à la justice (impartiale), va se retrouver dans une fonction que vous devriez connaître, une équation familière :

y = x, fonction linéaire dont voici le graphique

Le même graphique mais retouché pour montrer le "pas" sur cette droite :

Là, franchement, ça crève les yeux :

Egalité = Echelle, Echelle (outil), Escalier

Voilà le symbole de l'égalité, du droit (de ligne droite) donc de justice dont le symbole est la balance, donc équivalence, égalité : une fonction linéaire en somme.

C'est là qu'intervient le plus idéaliste des hommes, épris de liberté, égalité, justice, etc. : le montagnard. Ou bien celui qui escalade la montagne. Les chemins qui montent de feu Dda L'Muludh Feraoun sont l'allégorie de la ligne droite du juste, de l'homme idéaliste, du montagnard. On l'a déjà dit auparavant, adhrar "mont, montagne" en kablyle (adrar en berbère plus généralement) s'apparenterait à hydra "hydre" en grec ; là, c'est au terme 3dala "justice, égalité" en masri/arabe et au terme Idéal (de idealis issu du grec idea "idée" pour "vision, vue") qu'il va s'apparenter.

C'est que celui qui redescend une échelle ou un escalier le fait les yeux fermés (adherghal "aveugle" en kab serait (chiffre) impair ?) car il est monté sur cette échelle ou escalier les yeux ouverts ("idea" de vision pour (chiffre) pair ?), pour monter le plus haut possible et avoir le maximum de recul et ainsi une meilleure vue (générale) sur le monde et la vie. Il est alpiniste lorsqu'il monte, et skieur lorsqu'il descend :) Monté idéaliste, avec son idée ou son idéal, puis redescendu sage, réaliste, capable de porter un (meilleur) jugement sur le monde du haut de son âge ou/et de son expérience : il est juge-juste. C'est sans doute pour cette raison que les hommes ont toujours tendance à escalader les monts pour y trouver des merveilles de perfection de soi, à aller plus loin dans l'espace pour regarder sa Terre natale de loin. L'homme explorateur qui va toujours plus haut et plus loin dans l'espace ou sur l'Everest, est avant d'être un aventurier qui a soif de gloire, est un idéaliste avide de transcendance mais aussi d'un monde juste ne serait-ce qu'un jour, le jour de son ascension ou celle de l'Ascension des camarades religieux :)

Vivons-nous dans un monde injuste où les inégalités se creusent de plus en plus ? Et qui a dit que le monde doit être juste, les idéalistes ? On connaît le célèbre triptyque enfanté de la Révolution française. On sait aussi que pratiquement dans toutes les constitutions des États modernes, il est écrit que "... tous les hommes naissent libres et égaux en droit", alors qu'en réalité les hommes restent des hommes, avec leurs faiblesses et leur incapacité à atteindre la perfection que sous-entend un monde juste d'hommes libres et égaux en droit. Et d'abord, c'est quoi l'égalité déjà ? De quoi a-t-elle l'air ?

Nous avons dévoilé dans le billet précédent ce que j'appellerais l'algorithme punico-berbère d'Agadir qui va nous apporter autant que souhaité de réponses en termes de calcul, commerce, monnaie, maths, etc. On va utiliser le principe d'opposition du WD de wada "bas" vs fella "haut, sur" en kabyle sous une d'autres formes, et il faudra comprendre comment aller du bas vers le haut, du fond vers le comble (ou grenier, càd agadhir) et inversement. C'est à dire, en anglois, c'est up & down, montée vs descente. Nous allons en plus opter pour un cadre pour le moins peu connu, car on va se placer à une époque lointaine, en ancienne Egypte par exemple ou en Nordafe punique.

De nos jours, on utilise = pour symboliser l'égalité, la balance pour l'égalité et le droit impartial. On est curieux de comprendre comment ça se passait aux temps des anciens Égyptiens. Ce qui me chagrine souvent dans les travaux des égyptologues officiels, c'est leur incapacité de sortir de leur approche académique et de leurs travaux fondamentaux, et leur incapacité d'apporter au grand public des réponses plus pertinentes ne serait-ce que par comparaison à une époque plus familière pour nous, càd notre époque ; bref, il n'y a pas d'égyptologie appliquée si j'ose dire. Voici un premier exemple de ce qu'aurait pu être ce travail "pratique". Un collégien ou lycéen de nos jours a forcément un emploi du temps avec l'horaire exacte de telle ou telle matière ou discipline à étudier; il en aurait été de même chez les anciens Égyptiens, sous une forme que les égyptologues officiels refusent de voir : Lundi, de 08.00 - à 10.00 : Maât ; de 10.00 à 12.00 : Ptah, etc. Je traduis en langage moderne plus familier pour nous tous : Lundi, de 08.00 - à 10.00 : Mathématiques ; 10.00 à 12.00 : Physique. C'est une hypothèse de travail, bien entendu, mais elle est plus qu'envisageable, croyez-moi, car ce que nous appelons "matières, disciplines" sont ces divinités, démiurges, déesses, etc chez les anciens Égyptiens. Le deuxième exemple concernera justement le thème du billet : égalité et justice, ou comment auraient-ils été symbolisés jadis.

Je vais vous faire un dessin cette fois, enfin un graphique ! histoire de vous rappeler l'algèbre et l'école : ) Le symbole actuel = d'égalité, tout ce qui en rapport à la liberté, à la justice (impartiale), va se retrouver dans une fonction que vous devriez connaître, une équation familière :

y = x, fonction linéaire dont voici le graphique

Le même graphique mais retouché pour montrer le "pas" sur cette droite :

Là, franchement, ça crève les yeux :

Egalité = Echelle, Echelle (outil), Escalier

Voilà le symbole de l'égalité, du droit (de ligne droite) donc de justice dont le symbole est la balance, donc équivalence, égalité : une fonction linéaire en somme.

C'est là qu'intervient le plus idéaliste des hommes, épris de liberté, égalité, justice, etc. : le montagnard. Ou bien celui qui escalade la montagne. Les chemins qui montent de feu Dda L'Muludh Feraoun sont l'allégorie de la ligne droite du juste, de l'homme idéaliste, du montagnard. On l'a déjà dit auparavant, adhrar "mont, montagne" en kablyle (adrar en berbère plus généralement) s'apparenterait à hydra "hydre" en grec ; là, c'est au terme 3dala "justice, égalité" en masri/arabe et au terme Idéal (de idealis issu du grec idea "idée" pour "vision, vue") qu'il va s'apparenter.

C'est que celui qui redescend une échelle ou un escalier le fait les yeux fermés (adherghal "aveugle" en kab serait (chiffre) impair ?) car il est monté sur cette échelle ou escalier les yeux ouverts ("idea" de vision pour (chiffre) pair ?), pour monter le plus haut possible et avoir le maximum de recul et ainsi une meilleure vue (générale) sur le monde et la vie. Il est alpiniste lorsqu'il monte, et skieur lorsqu'il descend :) Monté idéaliste, avec son idée ou son idéal, puis redescendu sage, réaliste, capable de porter un (meilleur) jugement sur le monde du haut de son âge ou/et de son expérience : il est juge-juste. C'est sans doute pour cette raison que les hommes ont toujours tendance à escalader les monts pour y trouver des merveilles de perfection de soi, à aller plus loin dans l'espace pour regarder sa Terre natale de loin. L'homme explorateur qui va toujours plus haut et plus loin dans l'espace ou sur l'Everest, est avant d'être un aventurier qui a soif de gloire, est un idéaliste avide de transcendance mais aussi d'un monde juste ne serait-ce qu'un jour, le jour de son ascension ou celle de l'Ascension des camarades religieux :)

mardi 3 novembre 2015

Pile ou Face

Pierre ou Paul

Parfois il suffit de lancer une simple pièce de monnaie pour sceller le sort des hommes, pour répartir deux belligérants et désigner le vainqueur (et donc le vaincu aussi) par exemple. Un tirage au sort express, une solution expéditive, le jeu du Pile ou Face. Mais depuis quand est-ce que les hommes tirent-ils à pile ou face, et pourquoi la pièce de monnaie a-t-elle un côté "positif" et un côté "négatif" pour les hommes ?

En réalité, l'idée de ce billet est partie de la dualité, un peu comme dans le système du "binaire égyptien" Per-Ankh. Et l'opposition de deux termes kabyles ordinaires nous amènera jusqu'aux temps du légendaire Hannibal. Démonstration.

Racine WD de wada "bas" vs FL de fella "haut, sur" en kabyle.

(comparable en grec à cata "bas" vs ana "haut, sur")

C'est au terme fella "haut, sur" que je me suis penché plus particulièrement, car il pourrait avoir des relations assez curieuses avec des termes différents en sens dans d'autres langues, par exemple over en anglois. Mais c'est vers une relation tout aussi surprenante qu'insoupçonnable que je suis arrivé finalement, la voici :

FL de fella "haut, sur" en kabyle ~ FL de fil "éléphant" en masri/arabe parfois repris en kabyle.

C'est à ce moment là que m'est revenu en tête l'éléphant d'Hannibal, et la pièce de monnaie :

Petit rappel ou définition de pile et face d'une monnaie par les numismates.

Donc, dans notre cas,,sur le côté Face (avers) on a Hannibal, et l'éléphant le côté Pile (revers). Logiquement, l'éléphant devrait normalement indiquer la valeur de la pièce, ainsi que l'unité de la monnaie, par exemple 5 Euros, 10 Dinars, 3 Roubles, 1 Dollar, etc. L'exemple du quarter de dollar américain ferait un exemple parfait pour cause de l'aigle au revers (côté pile).

L'intérêt est de comprendre le sens et la valeur de l'éléphant sur la pièce de monnaie carthaginoise, puis dans un deuxième temps, celle de l'aigle ou d'autres créatures sur les pièces de monnaie d'antan.

L'éléphant serait d'abord apparenté à la notion de Colonne, y compris pour le calcul ou addition en colonnes. D'où la supposition que l'éléphant, le côté pile de la pièce de monnaie et le fella "haut, sur" kabyle pourraient indiquer le +, l'addition (le wada "bas" serait alors la soustraction -). Par ailleurs, en plus de colonne, l'éléphant pourrait symboliser le grade militaire de Colonel, mais aussi donner la notion de Colonie qui parle de présence d'un Etat forcément. Et enfin, l'éléphant pourrait être une Échelle ou un Escalier au sens propre (outil) ou figuré (proportion), le russe le confirmerait d'ailleurs avec slon "éléphant", slojénié "addition", sélo "bourgade", etc qui seraient en lien avec colonne et celum "ciel" en romanes/latin comparable à selum "échelle, escabeau" en kabyle et en masri/arabe.

L'éléphant fil en masri/arabe en lien avec fella "haut, sur" en kabyle (en berbère plus généralement), c'est simplement parce que le fella "haut, sur" kabyle serait le côté Pile, le revers de la monnaie, donc le wada serait le côté Face (wudhem, a-aqdhum "visage, face" en kab), l'avers. Avec un peu d'imagination, surtout si vous avez souvent affaire à des plans, on va du wada "bas" vers le fella "haut, sur" comme on passe du détail au général, de la vue de face à la vue de dessus. Et tout simplement cette dualité WD vs FL du bas vs haut en kabyle serait probablement Aval vs Amont (ou l'inverse Amont vs Aval respectivement ?). Cette opposition WD vs FL de wada "bas" vs fella "haut, sur" en kabyle peut aussi se décliner comme Chaîne vs Trame sur un métier à tisser (une toile, un filet donc une grille là aussi) ou Ligne vs Colonne d'un tableau (grille, échelle). Comme quoi le Pile ou Face ou la dualité Fella "haut" vs Wada "bas" en kabyle, c'est l'histoire du calcul, des calendriers, des chiffres et nombres, etc. Simple exemple : le terme denier issu du latin denarius "dinar" (monnaie) indique clairement qu'en russe dengui "l'argent (monnaie)" serait lié à den' "jour", le jour serait une colonne sur notre tableau ci-dessus (la ligne indiquerait l'heure logiquement).

Vous voyez un simple tableau du temps d'un écolier sur l'illustration ci-dessus. Notre société moderne est basé sur l'organisation, sans les agendas, emplois du temps, schedule et machins qui régissent le rythme de vie de l'homme moderne, notre monde ainsi désordonné aurait sombré dans le chaos depuis longtemps. Avez-vous songé un moment que organisation et argent, ou rythme et arithmétiques seraient parents ? Ordem, l'ordre en latin. Maat en ancien égyptien. Et ce serait le nom de cette déesse égyptienne de l'ordre Maât qui serait à l'origine, en plus de l'échiquier (un autre tableau, une autre grille) et d'échec et mat comme je l'ai déja écrit sur l'ancien blog, du terme Mathématiques. C'est elle, Maât, donc ma déesse préférée :) Et puis, un bon mathématicien bien ordonné, c'est surtout un bon équilibriste, un bon peseur... de chiffres : Libra (balance) aurait-il donné Algèbre ?

Les sociétés modernes et développées reposent en grande partie sur une organisation de plus en plus efficace de tous et de tout, avec ses avantages et ses inconvénients. Les sociétés attardées, arriérées et sous-développées comme les pays Nordafs souffrent d'abord et surtout d'un problème d'organisation de tout et de tous. A vrai dire, c'est la chaos qui y règne en grande partie, le seul emploi du temps respecté à la lettre est celui des bigots qui obligent leurs esclaves à se taper le front sur le sol cinq fois par jour et à foutre le bordel le reste du temps : c'est le mec en qamis qui ne connaît de l'organisation que suivant "l'horloge cléricale" ou l'appel du muezzin ; quand il s'agit de travailler, produire, il fout le bordel ; il va au rendez-vous avec son Dieu 5 fois par jour et mais il n'est jamais à l'heure d'un RDV pris avec des hommes, ou du début de la journée de travail. C'est l'Isfet dans les têtes des faux dévots qui maintient les pays Nordafs dans le sous-développement. Pour les Kabyles, et les Berbères, la question de se défaire de fardeau clérical arabo-islamiste est un impératif pour espérer un avenir meilleur pour nos contrées. Et en termes d'organisation, comme nous allons le voir, nous avons de quoi être "fiers" au regard de ce que l'on avait avant les invasions hillaliennes, càd durant la période préaraboislamique, probablement durant la période de la Nordaf punique (ou phénicienne si vous préférez).

En effet, le terme commun au phénicien et au kabyle (berbère en général) agadir, comme je l'ai déjà expliqué dans les billets "Agadir, le terrible Akli" et "Wall Street", qui aurait un sens de Réserve ou Trésor publique, de Monnaie, Fonds, etc., càd une institution étatique par excellence et une preuve d'une organisation collective très performante chez les Berbères. Ajoutez certains termes kabyles de village et de ses divisions, et vous aurez la preuve de toute l'ingéniosité de nos anciens et de leur sens de l'organisation : tha-dar-th (fém. tadart) "village" en kabyle est constitué de plusieurs idherman pl.de adhrum "quartier, division" qui serait en lien direct avec adhrim "l'argent, la monnaie" en kabyle comparable à le drachme du Grec, au dirham du Maure, etc. Si le adhrum est un quartier, une division : pence, cent, centime par ex., tadart "village" serait l'unité : pound (livre), dollar, euro par ex. Tadart "village", c'est le poids aussi, l'unité de monnaie, le 1 de monnaie (1 dollar/euro/pound-livre/dinar/rouble, etc.). L'aigle sur le quarter de dollar US (25 cents) s'appelle iguidher en kabyle et berbère, la même racine que agadhir qui indique aussi le grenier, une hauteur dominante : ces deux termes à eux seuls suffisent pour nous permettre d'aller encore plus loin dans le temps pour comprendre cette organisation très poussée de l'Etat, de la Monnaie, du Trésor chez nos anciens. On y reviendra avec plus de détails le moment opportun.