Le second chiffre formellement identifié

Avant d'entamer le vif du sujet, j'aimerais commencer par un préambule.

En effet, je viens de me rendre compte aujourd'hui que je peux ne pas être compris par mes lecteurs et interlocuteurs, en premier lieu par mes compatriotes kabyles, pas seulement ceux du pays, mais aussi par ceux de la métropole (la France quoi !) même si on fait usage de la même langue. Il est vrai que j'ai moi-même évolué depuis des décennies dans un milieu différent (URSS, Russie), et il serait probablement plus facile aux Kabs évoluant en Amérique du Nord de me comprendre car ils doivent avoir à peu près le même recul que moi (les grands espaces le font, c'est un élément de culture générale par ici :)). J'exagère peut-être le problème, mais j'avoue que c'est un os pour moi : à quoi bon écrire si on ne vous comprend pas ? Toujours est-il que je fais de mon mieux pour faciliter la lecture et la rendre plus intéressante. Il y a une seule exigence particulière pour comprendre les billets de ce blog : il faut savoir enchaîner comme le fait votre humble serviteur ; on peut lire et relire le texte si nécessaire, mais il faut absolument pouvoir enchaîner rapidement pour suivre le fil du billet. J'espère que mes efforts comme les vôtres ne seront pas vains :)

Passons maintenant au vif de notre sujet du jour, à savoir les chiffres. Les chiffres sont fabuleux, des oiseaux fabuleux. On a déjà évoqué dans le billet précédent Thanina (faucon femelle), la reine des oiseaux et la rein de beauté féminine. Tout ça est dans /FR/ de ifer (aile, feuille), afrux (oiseau) en kabyle, qui serait la racine de beauté, idem en ancien égyptien NFR dans Nefertiti par exemple. La racine /SR/ de asaru (ceinture) serait celle de la Clef, mais aussi de la Chaîne et des Suites comme celles de Leonardo Fibonacci l'Italien de Bougie la capitale kabyle, on reviendra à part sur ce sujet.

Le kabyle utilise yiwen/yiweth (un, premier ?), sin-snath (2, second) et au-delà les noms des chiffres interfèrent avec le masri (arabe égyptien) et l'arabe. Par ailleurs, le kabyle utilise snath-snath (deux par deux) pour noter justement un enchaînement par paires/couples, ex. de soucis dans la chanson de Fahem. Le kabyle partage avec l'argot "arabe" nord-africain et l'arabe le terme zwadj (mariage, noces), zawesh (moineau), mais quand il s'agit de dire 2 000, l'arabe utilise alfein (deux mille) tandis que le kabyle opte pour zudj alef., càd couple d'alfa Et ça, ça veut tout dire car la réalité du terrain bouscule toutes les théories des fossoyeurs de l'histoire, notamment celle des chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) qu'ils attribuent à tort aux arabes qui ne les ont jamais utilisés, même pas en Egypte !

Vous voulez voir le chiffre-oiseau, les deux fabuleux ? Le voici, il est beau en plus :

Quel chiffre vous rappelle-t-il ?

Le voici, au cas où :

Pourquoi le Cygne (Swan en anglois) pour le chiffre Deux (2) ?

Car c'est le symbole de l'alliance à vie, le cygne est monogame, donc couple, fidélité, etc.

Ce chiffre 2 rappelle quelle lettre latine ? Possible que ce soit S ou Z, mais très certainement Q - bizarre, c'est par le 2 que je transcrivais le Q majuscule, comme mon frère aîné :) - comme dans le latin Catena (chaîne) et surtout le kabyle Qen = attacher, lier, un verbe qui décrit parfaitement le Couple - plus on a Sin (2) et Sen (savoir) en kab -, CTN/QTN de chaîne/lier qui devraient avoir une relation avec le Coton et peut-être la Soie, du ver de soie, de la chenille.

Vous comprenez ce que ça veut dire ? Que la Soie associée à la Chine (qu'on associe à l'orange - tchina en kab) est dans la bougie ou/et la mèche de bougie, et bien entendu c'est le nom de la capitale kabyle Bougie, Vegayeth en kab, étroitement liée à l'histoire des chiffres par les suites de l'Italien Fibonacci. Par Yemma Gouraya et tous les Saints de la Kabylie, c'est un moment décisif dans notre histoire qui nous mènera droit, je vous le promets, vers la Renaissance kabyle ! Les chiffres honteusement désignés par les "chiffres arabes" par les motherfuckers, sont géographiquement entre Bougie et Alger, càd en Kabylie. Il en va de même pour les lettres, càd l'alphabet, le phénicien d'abord, le latin ensuite que l'on sera en mesure d'expliquer du haut du mont Gouraya. C'est vous dire que la Kabylie est intellectuellement en mesure de revenir dans le jeu (et l'histoire) et de concurrencer les cultures les plus fortes de son voisinage de la rive nord de la Méditerranée. Vous pouvez tout ignorer de ce qui a été dit plus haut, mais ça, il faut le retenir, j'insiste !

Thanemirth nwen.

Translate

jeudi 28 mai 2015

mercredi 27 mai 2015

LA FILLE DE RÊVE

La beauté sauvera la Kabylie

Vous avez entendu les dernières nouvelles du pays voisin de la Kabylie, à savoir l'Algérie ? La mocheté hilalienne contre la femme, voilà ce qui se passe. Plus largement, dans leur cartel-ouma, un sondage montre combien ils sont "civilisés". Comme il n'y a pas encore de frontières entre la Kabylie et son voisinage, on peut s'inquiéter que notre pays soit touché aussi par ce fléau surtout que les émissaires hilaliens circulent librement en Kabylie sans qu'aucun Kabyle indigné n'ait le droit de les canarder pour les faire déguerpir. Restons fermes et dans nos valeurs, c'est une course contre la montre et contre ces monstres qui s'engage pour sauver la Kabylie.

La Kabylie, un joyau de la civilisation méditerranéenne authentique, aujourd'hui menacée d'extinction par son voisinage immédiat aussi corrosif qu'obscurantiste, qui mène une guerre sans merci contre notre peuple. Le Kabyle doit réagir par tous les moyens pour éradiquer cette menace et redonner à la Kabylie son espace vital et sa liberté. L'usurpateur hilalien, une foule de nomades sans repères et sans socle ni patrimoine identitaire aucun sauf celui d'être les esclaves endoctrinés de la sawdia arabia , se plaît à offrir une image dégradante de la Kabylie à son ghachi (la foule-peuple) en folklorisant notamment tout ce qui est kabyle, sans parler du terrorisme identitaire arabo-islamiste dans toute sa mocheté qui bat son plein actuellement. Pauvre Kabylie ! Pauvre Méditerranée ! Pauvres cro-magnons ! Mais on ne va pas se laisser faire, hein nobles citoyens ?! Vous le savez de qu'il advient d'un peuple qui ne sait pas interpréter ses mythes..., Or le patrimoine immatériel kabyle, la culture kabyle sont un trésor que seul un Kabyle-kabyle sain d'esprit, càd épargné par le virus hilalien - un Kabyle clean quoi ! - est en mesure de comprendre et d'interpréter. Démonstration.

L'été, anevdhu, est par excellence la période nuptiale en Kabylie qui vit au rythme des fêtes et mariages. Vous avez eu l'occasion d'assister à une telle tameghra avec son ambiance fantastique ? Pendant que certains fêtent leurs noces, d'autres préparent la saison prochaine des mariages. C'est tout le monde qui danse et fait la fête ! C'est l'occasion pour la fille kabyle de montrer elle est capable. Regardez cette vidéo, ou plutôt les 20 premières secondes du clip, et plus précisément il faut visionner à répétition les 6 secondes très particulières (chrono de 00:14 à 00:20 s) de cette danseuse kabyle qui nous renvoie à la Méditerranée antique, voire même aux "Blondes libyennes de Cyrène" de Calimaque (Hymne à Apollon). Regardez bien cette fille, même si la qualité de la photo n'est pas terrible (c'est une capture d'écran) :

La danse du faucon

Il faut replonger dans l'ambiance des années fin 70's-début 80's, avec cette excellente chanson de Dda Cherif, très sollicité à l'époque pour animer les fêtes. Qu'est ce que chante Dda Cherif ? La femme, le fille qui s'apprête à devenir femme plus exactement ! Lqed usaru, afalku utilisés par Dda Cherif sont évocateurs justement de cette fille qui foule la piste de danse pour préparer son futur mariage : qlqs minutes sur la piste pour terrasser son futur élu. C'est l'heure de gloire de la jeune fille qui doit montrer qu'elle n'est plus une gamine mais une femme en faisant étaler toute sa féminité. En réalité, c'est un concours de beauté à la kabyle ancienne ces danses, sauf que personne ne le dit !

Et La voici, la Prima qui foule la piste de danse une ceinture à la taille (assarou), un foulard (amendil) sur le bassin et un autre au-dessus de la tête. Cette fille qui respire la vie à pleins poumons, elle semble aérienne, sauf que c'est au garçon de faire gare au décollage sous le charme de ce faucon qui semble lui dire Are you ready ti fly, Together we'll reach for the sky, mais sans prononcer un mot, seulement en se déhanchant sur la piste et en faisait vibrer son corps ... et les âmes des garçons :) C'est la fille de rêve, elle est de celles qui font pousser des ailes aux garçons, à ceux qui les méritent et les vénèrent bien sûr. Quand une fille pareille entame sa danse aérienne de faucon, elle survole ses concurrentes ; le garçon qu'on est ne comprend pas s'il fait partie du jury ou des élus, ou plus exactement de l'élu de ce faucon qui baissera son foulard à la fin de sa danse pour dévoiler ses joues roses, ses yeux fardés braqués droit vers la foule cherchant du regard celui pour qui elle a dansé : c'est lui l'heureux Lvaz, l'oiseau rare, le prince charmant ! Les autres garçons, c'est des loosers certes, mais bons perdants quand même (grands seigneurs adin qesam !). C'est toute la beauté de la Kabylie et de SES propres traditions ancestrales non-polluées.

Cette fille de rêve, jeune faucon (femelle), c'est une Princesse.

Elle est triomphatrice d'un concours non pas de beauté, mais d'Elégance.

Elle a dansé certes pour les noces d'une autre, mais surtout pour ses Fiançailles, elle a fêté son Triomphe. Le triomphe de la femme, le triomphe de la vie.

Cette tradition kabyle daterait très probablement de l'antiquité, elle est Punique pour ne pas dire Phénicienne (au sens de Phoenix-faucon) nord-africaine.

La beauté féminine kabyle, la femme kabyle, est assimilée à Thanina (faucon femelle adulte) qui est aussi la Reine des Oiseaux. Logiquement, a-falku (faucon) serait a-ferku avec fer (aile, feuille) de afrux (oiseau). D'ailleurs on dit d'une fille belle et aérienne tsa fruxt : ce n'est pas un oiseau mais une Princesse dans /FR-X/. Les Kabyles adorent les fables où les oiseaux et les fauves sont des nobles ; et la danse de la fille de rêve, c'est simplement comme une parade nuptiale aviaire. Le roi des oiseaux étant l'aigle, en kab ighuidher (igider) - avec la même racine /GD/ que le phénicien gad dans agadir/cadix -, on suppose que le beau L'vaz serait l'oiseau rare ou un aiglon et prince aussi.

Les noces, le mariage, la fille est une mariée th-isly-th (tislit) avec son arc de triomphe à part : celui du dieu Anzar, l'arc-en-ciel. Il semble apparaître que le Triomphe (Victoire) soit apparenté aux Noces, au mariage, à la fête ; tout comme le foulard porté sur la tête serait peut-être un Arc. A vérifier.

Quand on dit lqed en kabyle pour le tour de taille et la taille, on évoque en réalité :

- l'élégance : lqed serait comme luqid (le feu) associé à lux (lumière), lucide en latin ; probablement le faucon serait associé non seulement au feu (focus en latin) mais à la taille fine aussi

- l'qed pour stature/taille est le critère N°1 de l'élégance féminine, soit c'est lqed u'ghanim en référence au roseau, soit lqed u'saru en référence au assarou (ceinture de femme en laine portée à la taille). Mais est-ce qu'on comprend ce qu'est vraiment assarou ?

Comme je ne suis pas un spécialiste en la matière (ethnologie, etc.), je ne vais n'aventurer à avancer qlq hypothèse que ce soit ; néanmoins, je me permettrai de dire que cette ceinture assaru de femme kabyle pourrait symboliser :

- une fille fiancée ;

- la femme (mariée) fidèle et/ou la chasteté (en l'absence du mari).

Si tel est le cas, on est en droit de rigoler un bon coup de nos voisins du nord arrogants qui auraient interprété à la lettre cette ceinture en faisant construire des ceintures de chasteté métalliques pour leurs femmes (mais c'était des barbares BDSMistes ces bûcherons plus ou moins fraîchement romanisés :))), et ça date d'à peine qlqs siècles ; aujourd'hui c'est le hilalien qui a pris le relais dans ce domaine. Serons-nous un jour enfin débarrassés de tous ces malades ?!

Mais asaru (assarou), la ceinture de femme kabyle, en lien avec la racine de Clef, tha-saruts, nous donne une autre notion qui explique d'ailleurs où les hilaliens sont allés piquer leur terme correspondant :

Clef, /CLF/ en romanes ~ Kitab, /CTB/ "livre" en arabe.

Remarquez que dans le kabyle asaru (assarou) il y a aru (arou) pour "écrire".

On comrend qu'il y aurait une relation Lumière-Clef-Ecriture et pourquoi le kabyle utilise aussi a-ghanim (le roseau) - pourquoi pas le papyrus - pour lqed (taille, stature). Ici je pense que notre asaru serait ça :

asaru (ceinture de femme) ~ Chapitre

Vous voulez une petite démonstration ? (comme quoi il faut une nouvelle école de traduction kabyle !). Ecoutons ce que dit Dda Lounis ici (chrono 2:00), que je transcris en kabyle conventionnel :

On termine ce billet par la fille de rêve. On souhaite à notre Kabylie autant de princesses-faucons que possible, libres et épanouies, et capables de donner des ailes à leurs élus respectifs qui dénoueront leurs ceintures (asaru) et se battront comme des chevaliers (imnayen) pour que notre Pays Kabyle renaisse de ses cendres et retrouve le chemin de la Renaissance. La beauté sauvera le monde disait le maître, qu'elle commence par la Kabylie alors !

Vous avez entendu les dernières nouvelles du pays voisin de la Kabylie, à savoir l'Algérie ? La mocheté hilalienne contre la femme, voilà ce qui se passe. Plus largement, dans leur cartel-ouma, un sondage montre combien ils sont "civilisés". Comme il n'y a pas encore de frontières entre la Kabylie et son voisinage, on peut s'inquiéter que notre pays soit touché aussi par ce fléau surtout que les émissaires hilaliens circulent librement en Kabylie sans qu'aucun Kabyle indigné n'ait le droit de les canarder pour les faire déguerpir. Restons fermes et dans nos valeurs, c'est une course contre la montre et contre ces monstres qui s'engage pour sauver la Kabylie.

La Kabylie, un joyau de la civilisation méditerranéenne authentique, aujourd'hui menacée d'extinction par son voisinage immédiat aussi corrosif qu'obscurantiste, qui mène une guerre sans merci contre notre peuple. Le Kabyle doit réagir par tous les moyens pour éradiquer cette menace et redonner à la Kabylie son espace vital et sa liberté. L'usurpateur hilalien, une foule de nomades sans repères et sans socle ni patrimoine identitaire aucun sauf celui d'être les esclaves endoctrinés de la sawdia arabia , se plaît à offrir une image dégradante de la Kabylie à son ghachi (la foule-peuple) en folklorisant notamment tout ce qui est kabyle, sans parler du terrorisme identitaire arabo-islamiste dans toute sa mocheté qui bat son plein actuellement. Pauvre Kabylie ! Pauvre Méditerranée ! Pauvres cro-magnons ! Mais on ne va pas se laisser faire, hein nobles citoyens ?! Vous le savez de qu'il advient d'un peuple qui ne sait pas interpréter ses mythes..., Or le patrimoine immatériel kabyle, la culture kabyle sont un trésor que seul un Kabyle-kabyle sain d'esprit, càd épargné par le virus hilalien - un Kabyle clean quoi ! - est en mesure de comprendre et d'interpréter. Démonstration.

L'été, anevdhu, est par excellence la période nuptiale en Kabylie qui vit au rythme des fêtes et mariages. Vous avez eu l'occasion d'assister à une telle tameghra avec son ambiance fantastique ? Pendant que certains fêtent leurs noces, d'autres préparent la saison prochaine des mariages. C'est tout le monde qui danse et fait la fête ! C'est l'occasion pour la fille kabyle de montrer elle est capable. Regardez cette vidéo, ou plutôt les 20 premières secondes du clip, et plus précisément il faut visionner à répétition les 6 secondes très particulières (chrono de 00:14 à 00:20 s) de cette danseuse kabyle qui nous renvoie à la Méditerranée antique, voire même aux "Blondes libyennes de Cyrène" de Calimaque (Hymne à Apollon). Regardez bien cette fille, même si la qualité de la photo n'est pas terrible (c'est une capture d'écran) :

La danse du faucon

Il faut replonger dans l'ambiance des années fin 70's-début 80's, avec cette excellente chanson de Dda Cherif, très sollicité à l'époque pour animer les fêtes. Qu'est ce que chante Dda Cherif ? La femme, le fille qui s'apprête à devenir femme plus exactement ! Lqed usaru, afalku utilisés par Dda Cherif sont évocateurs justement de cette fille qui foule la piste de danse pour préparer son futur mariage : qlqs minutes sur la piste pour terrasser son futur élu. C'est l'heure de gloire de la jeune fille qui doit montrer qu'elle n'est plus une gamine mais une femme en faisant étaler toute sa féminité. En réalité, c'est un concours de beauté à la kabyle ancienne ces danses, sauf que personne ne le dit !

Et La voici, la Prima qui foule la piste de danse une ceinture à la taille (assarou), un foulard (amendil) sur le bassin et un autre au-dessus de la tête. Cette fille qui respire la vie à pleins poumons, elle semble aérienne, sauf que c'est au garçon de faire gare au décollage sous le charme de ce faucon qui semble lui dire Are you ready ti fly, Together we'll reach for the sky, mais sans prononcer un mot, seulement en se déhanchant sur la piste et en faisait vibrer son corps ... et les âmes des garçons :) C'est la fille de rêve, elle est de celles qui font pousser des ailes aux garçons, à ceux qui les méritent et les vénèrent bien sûr. Quand une fille pareille entame sa danse aérienne de faucon, elle survole ses concurrentes ; le garçon qu'on est ne comprend pas s'il fait partie du jury ou des élus, ou plus exactement de l'élu de ce faucon qui baissera son foulard à la fin de sa danse pour dévoiler ses joues roses, ses yeux fardés braqués droit vers la foule cherchant du regard celui pour qui elle a dansé : c'est lui l'heureux Lvaz, l'oiseau rare, le prince charmant ! Les autres garçons, c'est des loosers certes, mais bons perdants quand même (grands seigneurs adin qesam !). C'est toute la beauté de la Kabylie et de SES propres traditions ancestrales non-polluées.

Cette fille de rêve, jeune faucon (femelle), c'est une Princesse.

Elle est triomphatrice d'un concours non pas de beauté, mais d'Elégance.

Elle a dansé certes pour les noces d'une autre, mais surtout pour ses Fiançailles, elle a fêté son Triomphe. Le triomphe de la femme, le triomphe de la vie.

Cette tradition kabyle daterait très probablement de l'antiquité, elle est Punique pour ne pas dire Phénicienne (au sens de Phoenix-faucon) nord-africaine.

La beauté féminine kabyle, la femme kabyle, est assimilée à Thanina (faucon femelle adulte) qui est aussi la Reine des Oiseaux. Logiquement, a-falku (faucon) serait a-ferku avec fer (aile, feuille) de afrux (oiseau). D'ailleurs on dit d'une fille belle et aérienne tsa fruxt : ce n'est pas un oiseau mais une Princesse dans /FR-X/. Les Kabyles adorent les fables où les oiseaux et les fauves sont des nobles ; et la danse de la fille de rêve, c'est simplement comme une parade nuptiale aviaire. Le roi des oiseaux étant l'aigle, en kab ighuidher (igider) - avec la même racine /GD/ que le phénicien gad dans agadir/cadix -, on suppose que le beau L'vaz serait l'oiseau rare ou un aiglon et prince aussi.

Les noces, le mariage, la fille est une mariée th-isly-th (tislit) avec son arc de triomphe à part : celui du dieu Anzar, l'arc-en-ciel. Il semble apparaître que le Triomphe (Victoire) soit apparenté aux Noces, au mariage, à la fête ; tout comme le foulard porté sur la tête serait peut-être un Arc. A vérifier.

Quand on dit lqed en kabyle pour le tour de taille et la taille, on évoque en réalité :

- l'élégance : lqed serait comme luqid (le feu) associé à lux (lumière), lucide en latin ; probablement le faucon serait associé non seulement au feu (focus en latin) mais à la taille fine aussi

- l'qed pour stature/taille est le critère N°1 de l'élégance féminine, soit c'est lqed u'ghanim en référence au roseau, soit lqed u'saru en référence au assarou (ceinture de femme en laine portée à la taille). Mais est-ce qu'on comprend ce qu'est vraiment assarou ?

Comme je ne suis pas un spécialiste en la matière (ethnologie, etc.), je ne vais n'aventurer à avancer qlq hypothèse que ce soit ; néanmoins, je me permettrai de dire que cette ceinture assaru de femme kabyle pourrait symboliser :

- une fille fiancée ;

- la femme (mariée) fidèle et/ou la chasteté (en l'absence du mari).

Si tel est le cas, on est en droit de rigoler un bon coup de nos voisins du nord arrogants qui auraient interprété à la lettre cette ceinture en faisant construire des ceintures de chasteté métalliques pour leurs femmes (mais c'était des barbares BDSMistes ces bûcherons plus ou moins fraîchement romanisés :))), et ça date d'à peine qlqs siècles ; aujourd'hui c'est le hilalien qui a pris le relais dans ce domaine. Serons-nous un jour enfin débarrassés de tous ces malades ?!

Mais asaru (assarou), la ceinture de femme kabyle, en lien avec la racine de Clef, tha-saruts, nous donne une autre notion qui explique d'ailleurs où les hilaliens sont allés piquer leur terme correspondant :

Clef, /CLF/ en romanes ~ Kitab, /CTB/ "livre" en arabe.

Remarquez que dans le kabyle asaru (assarou) il y a aru (arou) pour "écrire".

On comrend qu'il y aurait une relation Lumière-Clef-Ecriture et pourquoi le kabyle utilise aussi a-ghanim (le roseau) - pourquoi pas le papyrus - pour lqed (taille, stature). Ici je pense que notre asaru serait ça :

asaru (ceinture de femme) ~ Chapitre

Vous voulez une petite démonstration ? (comme quoi il faut une nouvelle école de traduction kabyle !). Ecoutons ce que dit Dda Lounis ici (chrono 2:00), que je transcris en kabyle conventionnel :

Ur yi-ttağğa ul-iw yuɣal d asaru, Deg-s a twaliḍ s kra yellan d

asefru.

Remarquez que le traducteur (à qui on dit merci au passage) a zappé le terme assarou, car il n'a pas su lui trouver la bonne traduction. Voici la trad :

asaru = livre (chapitre) ouvert

Évidemment, la racine /QR/ de tête/grand en kab serait la même que celle de clé /SR/. On vient de lever le voile sur qlq chose d'extrêmement intéressant, ce sera le sujet d'un autre billet.

mardi 26 mai 2015

Le soupir du PAPILLON

Off-top

Les grands bardes et poètes kabyles des années d'or (1970-80's) ou d'argent (19 siècle, plus les années 1920-60's) comptent, à mon sens, parmi ce que l'humanité a de mieux en la matière, dommage que les Kabyles n'aient toujours pas appris à partager ce patrimoine avec leur voisinage et le monde entier. A notre décharge, il faut comprendre que nous n'avons toujours pas d'école kabyle de traducteurs, une tour "Babel (Babylone)" pour le faire. Mais traduire l'idée, l'inspiration et le verbe kabyles est une tâche très difficile...

Combien de nos talentueux poètes ont chanté l'amour, la rupture, etc., que ce soit Dda Lounis avec ses nombreux chefs-d'oeuvre dont l'adaptation de "Ne me quitte pas" de Jack Brel, ou le regretté Dda Lwennas dans ses nombreux chefs-d'oeuvre comme Yir tayri (L'amour bafoué), ou d'autres encore, sans que personne ne s'est posé la question de savoir d'où leur vient l'inspiration ? Et on demeure admiratifs devant ces hommes poètes kabyles qui idéalisent la femme (kabyle)...

Vous voulez mon avis ?.. Eh bien, il y a deux exemples de chansons ou poèmes d'amour kabyles qui me laissent penser que les auteurs de ces vers fantastiques chantés avec du coeur ne peuvent être adressés à une mortelle ; les destinataires de ces vers seraient des déesses ou presque, très probablement les muses respectives des auteurs de ces vers de génie. Ainsi, je pense que le regretté Maître L'Hasnaoui ici destine ses vers à sa muse, la déesse de son inspiration, plus qu'à une mortelle.

Et le top du top dans ce domaine est ce chef d'oeuvre de Dda Cherif Hamani qui chante ici (une chanson kabyle digne d'un opéra italien !), à mon sens, non pas la rupture avec une mortelle, mais plutôt l'amertume et l'angoisse du barde et son soupir de papillon qu'il est à l'approche de la flamme qui va le dévorer, de l'inspiration qui se consomme avant de disparaître. On ne peut pas chanter ainsi pour une mortelle, aussi belle soit-elle !!! C'est vous dire que pour la traduire, il faut aussi des talents d'artiste et... la flamme de l'inspiration qui suppose une sensibilité extrême (attention ! c'est un exercice périlleux !) : on entre en papillon par là, encore faut-il trouver l'entrée, pour voir ça :

De cette flamme de l'inspiration naîtrait le vers, et l'angoisse de la voir s'éteindre est terrible. Le vers de l'amertume naît lorsque la flamme s'éteint et l'inspiration vous abandonne... La vie ne s'arrête pas pour autant, et comme le dit la sagesse que l'on prête à Omar Khayyam :

N'ayez pas peur de perdre ceux qui n'ont pas eu peur de vous abandonner,

Plus fort brûlent les ponts derrière vous, plus claire est la route devant.

La muse du poète ou de l'écrivain voyage d'une bougie à une autre, il lui faut bien un corps !

Les grands bardes et poètes kabyles des années d'or (1970-80's) ou d'argent (19 siècle, plus les années 1920-60's) comptent, à mon sens, parmi ce que l'humanité a de mieux en la matière, dommage que les Kabyles n'aient toujours pas appris à partager ce patrimoine avec leur voisinage et le monde entier. A notre décharge, il faut comprendre que nous n'avons toujours pas d'école kabyle de traducteurs, une tour "Babel (Babylone)" pour le faire. Mais traduire l'idée, l'inspiration et le verbe kabyles est une tâche très difficile...

Combien de nos talentueux poètes ont chanté l'amour, la rupture, etc., que ce soit Dda Lounis avec ses nombreux chefs-d'oeuvre dont l'adaptation de "Ne me quitte pas" de Jack Brel, ou le regretté Dda Lwennas dans ses nombreux chefs-d'oeuvre comme Yir tayri (L'amour bafoué), ou d'autres encore, sans que personne ne s'est posé la question de savoir d'où leur vient l'inspiration ? Et on demeure admiratifs devant ces hommes poètes kabyles qui idéalisent la femme (kabyle)...

Vous voulez mon avis ?.. Eh bien, il y a deux exemples de chansons ou poèmes d'amour kabyles qui me laissent penser que les auteurs de ces vers fantastiques chantés avec du coeur ne peuvent être adressés à une mortelle ; les destinataires de ces vers seraient des déesses ou presque, très probablement les muses respectives des auteurs de ces vers de génie. Ainsi, je pense que le regretté Maître L'Hasnaoui ici destine ses vers à sa muse, la déesse de son inspiration, plus qu'à une mortelle.

De cette flamme de l'inspiration naîtrait le vers, et l'angoisse de la voir s'éteindre est terrible. Le vers de l'amertume naît lorsque la flamme s'éteint et l'inspiration vous abandonne... La vie ne s'arrête pas pour autant, et comme le dit la sagesse que l'on prête à Omar Khayyam :

N'ayez pas peur de perdre ceux qui n'ont pas eu peur de vous abandonner,

Plus fort brûlent les ponts derrière vous, plus claire est la route devant.

La muse du poète ou de l'écrivain voyage d'une bougie à une autre, il lui faut bien un corps !

dimanche 24 mai 2015

Gouraya - Mogador - Grenade

La Kabylie dans tous ses Etats...

Retour à Vegayeth (Bougie), à Yemma Gouraya. Nous allons voyager à l'est comme à l'ouest de la capitale kabyle, et nous allons voir comment et sous quelle forme se retrouve le nom Gouraya.

Insula

La notion d'Île est sans aucun doute parmi celles contiennent des sens figurés insoupçonnés et surtout d'une importance capitale pour comprendre notre histoire, notre passé. Voici qlqs autres nouvelles notions qui se cacheraient dans le terme Île. Un petit saut à l'ouest de Veyayeth (Bougie) pour aller voir Tigzirt (l'île). Voici pourquoi cette ville porte ce nom insulaire. Physiquement, qu'est-ce qu'une île ? Comparez à un dossier, par exemple, et ça donnerait ça :

Île ~ Annexe, rattachement

Annexe est formellement issu de nexus (nouer), en d'autres termes il s'agirait d'une croix, comme celle d'Agadez, et surtout la croix ansée égyptienne Ankh (la vie). nexus (nouer) en latin et nesos (île) en grec viendraient probablement de l'égyptien ancien Ankh ; le phénicien, le maillon intermédiaire entre la Kabylie et l'Egypte, le serait peut-être aussi. NB: le grec zoyé (vie) serait probablement, on le voit, à rapprocher de isola, insula (île) en latin. L'interprétation de ces nouveaux éléments est nécessaire pour mieux comprendre l'origine de l'apparition de la Césarée (Maurétanie césarienne) puis Alger, les deux étroitement liés à la notion d'île.

Quelle forme moderne la notion de noeud (ou croix) l'île-annexe a-t-elle pris ? Très simple : imravdhen (classe sacerdotale) en Kabylie, Almoravides plus à l'ouest où des Etats se sont formés plus récemment (par rapport aux temps puniques), à l'époque dite musulmane, lorsque les Etats ont disparu à l'Est d'abord (Carthage), puis au centre (Numidie, Maurétanie césarienne). RBT de ribat est la vraie forme sémitique arabe qui attesterait le sens de Forteresse autant que Île, retenez-le bien pour la suite de ce billet. En outre, l'île-annexe se retrouverait dans le terme kabyle arviv (fils adoptif ou d'un premier lit). Maintenant prenons la désignation de l'Île en latin :

Insula

Quel terme kabyle et tamacheq, deux peuples avec quasiment la même organisation sociale, ressemble le plus à insula ?

inselmen (les musulmans), ineslem (un musulman).

Nos frères Imouchaghs (Kel Tamacheq dits Touaregs) utilisent inselmen pour la classe sacerdotale, tandis que les Kabyles disent imravdhen. En réalité, c'est du pareil au même, on parle de la même classe sacerdotale qui est séparée de la classe des nobles citoyens ("kabyle" laïc en Kabylie) et des iklan (esclaves, artisans, etc.). C'est bien l'Île qui contiendrait le sens religieux depuis les temps anciens, depuis l'Egypte ancienne probablement en passant par le temps du culte de Poseidon puis le temps de Jules César et de l'empire romain, et la forme arabo-musulmane ne serait que la dernière version qui re-donne la notion de Paix à l'île, ainsi que celle de Salut (salam, shalom en sémitiques)... le Azul mazigh (berbère) ne serait-il pas d'ailleurs lié à l'île (isola) ?:)) Voilà ce qu'il faut retenir de l'Île dont les possibilités sont tout simplement immenses.

Hadrumète

Voilà un toponyme sur lequel butent les linguistes officiels : Hadrumète de Thunès (Tunisie). Une parenthèse avant de passer à son explication. On se pose souvent la question de savoir comment, quand et pourquoi la Kabylie et les Kabylies ont été largués de l'histoire de leur propre terre par les "autres", les "arabes" quoi. Si vous voulez mon avis, moi je suis de plus en plus convaincu que la Kabylie et les Kabyles, ou ce qu'elle était et nos ancêtres étaient dans les temps anciens, seraient très impliqués dans l'histoire antique en liaison avec la partie orientale de l'Afrique du Nord, càd durant les temps puniques et Carthage ; on le serait un moins ou en partie durant l'apogée de la nouvelle ère durant la fondation d'Alger par les Zirides (c'est l'époque musulmane) et on se serait complètement éclipsé lorsque les Etats commençaient à se former plus à l'Ouest, chez les maures-berbères arabisés du couchant, c'est à dire l'Algérie occidentale et le Maroc actuel, et l'Espagne du sud bien sûr (ex. les Almoravides).

Un Kabyle qui désigne son village par tha-dar-th (tadart) et son pays par tha-mur-th (tamurt) est loin de soupçonner dans ces désignations les notions de patrie et d'amour, respectivement. Plus généralement, le Kabyle moderne moyen est, disons-le honnêtement, incapable de comprendre toute la dimension de son identité, de sa langue. Pourquoi ? Parce que personne ne le lui enseigne, notre "élite" (je ne parle pas des fumiers soudoyés, mais de l'os blanc kabyle, les justes et serviteurs du peuple qui oeuvrent pour la survie et la renaissance de la nation kabyle) ayant tout simplement disparu suite à la pollution du milieu environnant. C'est le moment de relever la tête si on ne veut pas finir comme les dinosaures, et le salut passe par la création d'une table kabyle, d'un Etat kabyle quoi ! Voici probablement une autre forme de table :

C'est la lettre phénicienne heth (mur) qui a donné, entre autre, êta en grec. Le phénicien serait à mon sens le maillon intermédiaire qui nous lie à l'Egypte ancienne, et trouver une équivalence entre une lettre phénicienne et un hiéroglyphe égyptien ancien est d'une importance capitale pour nous, car la langue kabyle porterait la trace de ces lettres et mots, comme on l'a démontré pour la Tet "la roue" récemment. Cette lettre phénicienne heth signifie mur, comme en kabyle hidh et en arabe hit. On se retrouve exactement dans le même cas de figure que pour agadir partagé par les kabyle (mazigh/berbère en général) avec le phénicien.

Het est à la racine du toponyme Hadrumète, que les linguistes reconnus ont tenté d'expliquer, à juste titre, par le kabyle adhrum (1.division de village, administrativement ce serait un quartier, 2. clan, voire même court/suite ou sérail). Le kabyle adhrum devrait être transcrit Hadhrum, adhrar (mont) Hadhrar, etc. Cette lettre Het en phénicien serait adh (Hadh) en kabyle moderne, comme dans hadher (épargner, prendre soin de, etc.). Cette racine adh/hadh exprimerait probablement la notion de rive/berge/côte, digue/barrage/barrière, arrivée. Mais son sens serait tout autre dans Hadrumète, qui s'expliquerait par adhrim (hadhrim) "argent, deniers" en kab, drachma en grec, dirham chez les maures occidentaux. Hadrumète porterait un nom administratif et mercantile : Court (administration des monnaies), Trésor public, Banque, Réserve, Caisse d'épargne, fisc, statistiques, etc. Il s'agit en tout cas d'un attribut essentiel d'un Etat, une institution où l'on compte, les sous probablement.

La table de Jugurtha

Le terme table contient une foison de notions très intéressantes. Sa forme latine tabula viendrait de tabes (fonte de la cire), de quoi nous renvoyer à Bougie, puis expliquer a-dhevsi/tabsi (assiette, plat) en kabyle et en argot algérois. L'équivalent grec trapeza (table) qui signifie aussi banque, nous renvoie probablement vers la notion de trabajo (esp.), travail. La notion même de pyramide pourrait s'y trouver. Cette table merveilleuse serait liée à la notion d'Etat.

Rien d'étonnant que de faire le rapprochement entre /DW/ de dwa (médicament, remède) et dewla (Etat) que l'on en kabyle et qui existent en masri/arabe. Cette racine est celle de la Table, tout simplement, et un cachet (médicament) est comme une table ou une pièce de monnaie : plate, pleine, à deux faces. Un mont tabulaire serait synonyme de présence d'un Etat. La table de Jugurtha, évoquée dans Bellum Jugurthinum (La guerre de Jugurtha) de Salluste, et souvent associée à la montagne tabulaire dite "la table de Jugurtha" à Kalaat Senan en Tunisie, serait une parabole racontant l'Etat de Jugurtha.

Cathédrale

Revenons à lettre Het (mur) en phénicien qui s'explique mieux par le kabyle. En effet, idh (nuit), awedh (arriver à terme, mur (à point) expliquerait mieux Het (mur), car ce serait le point final, le point tout court, et la nuit : nuit et point seraient apparentés. Pour info, nuit est leyla en arabe, en plus nuqta (point) est trops proche de noctem/nox en lation pour nuit, alors on les débarque sur le champ :) D'autre part, kath serait une autre variante de cette même racine en kabyle : weth/kath (battre, frapper), la monnaie par exemple, en plus kthil (mesurer) serait en lien avec l'ombre (thilli), et le nombre avec ombre ? Quasiment le même terme, thili (otherwise en anglois), expliquer l'alternative (ou, choix : pile ou face), voir la notion de contraire. L'ombre est l'autre, alter-ego. On a la notion de géométrie suivante :

Hauteur : c'est le sens de mur (het).

Het en phénicien, hit (mur) en masri/arabe, hidh/l'hidh (mur) + thilli (ombre), wedh, idh, weth/kath (atteindre, nuit, battre, à point/mûr) + kthil (mesurer) en kabyle vont dans ce sens. Le kabyle peut expliquer facilement que l'universel en grec Katholike (catholique) est en lien avec kthil (mesurer) qui ne serait qu'une autre version aspiré /kth-l/ de la forme occlusive /gd-r/ de agadhir que nous verrons plus loin, et de /hd-r/ de hadher (épargner, préserver, protéger) comparable à het (mur) : dans tous les cas, il s'agit d'une racine commune au kabyle et au phénicien. Deux autres notions religieuses s'expliqueraient aussi de la même façon :

Cathédrale : /kth/ kabyle ou het phénicien pour "mur, hauteur, épargner/préserver, etc." Cathédrale serait probablement Haut-siège, donc un évêché comme Saldae jadis, Yemma Gouraya serait son symbole.

Autel : voilà la table et mur de notre het, kath, gadh. Lire plus sur l'autel de Carthage.

C'est l'autel le mur phénicien (la lettre het) et kabyle hadh, keth, gadh, et la table , bien sûr ! Spécialement pour ceux qui sont payés pour nous faire mal (ah les sadistes !), cette table-mur Het en phénicien, keth/hadh/gadh en kabyle, serait aussi probablement celle de Santé et/ou Hôpital, voire médecine.

Plus intéressant encore, ce mur se retrouverait dans mur des lamentations étroitement lié au temples : Het, le mur, serait la table = temps = temple. Je laisse les camarades sémites développer cette piste, c'est leur histoire pas la nôtre. Pourquoi la table serait-elle liée au temps ? Tout simplement par le Point (mûr) ~ Nuit évoqué plus haut, ou si vous voulez nuqta (point) = weqt (temps) en masri/arabe mais en kab aussi (donc fond commun phénicien et/ou égyptien ancien).

Mogador

Cette lettre phénicienne Het (mur) exprime la crainte en hébreu, et ça va dans le bon sens, car gad (rempart) en phénicien exprime aussi la peur, la crainte en kabyle et chaoui agadh, ugadh, et surtout il se trouve dans le nom de la ville antique au nom mazigh/berbère Timgad. C'est donc la notion de mur/clôture dans le nom de ville.

Il apparaît clairement que het (mur) et gad (rempart) en phénicien seraient très proches. Il suffit d'ajouter cet H d'Etat au a en kabyle, mazigh (berbère) en général, pour avoir Hadhrar au lieu de Adhrar (mont, montagne), un terme panberbère qui explique tout ce que het et gad contiennent ! Pour info, mont/montagne est djebel en sémitique-arabe, rien de plus ou moins proche du phénicien het ou gad. Le mont kabyle (mazigh) adhrar-Hadhrar est celui de "protection" et de "vie" (der), de village (thaderth) et de patrie probablement. A quoi faut-il le comparer ? Au Per (maison) égyptien ancien. Notre mont adhrar-Hadhrar serait sans doute comparable au grec Hepar (foie) - ou "qui protège, épargne" ? épargner ne serait-il venu de là, donc hepargner ? - peut-être une interprétation dy Per égyptien ancien. On peut supposer que la notion de Patrie soit une question de foie et de foi, thassa (foie) en kab donc.

Le terme agadhir (grenier) en kabyle est forcément plat et haut, on dit aussi tha-arish-th (taaricht) en architecture : c'est l'explication idéale d'un mont tabulaire. Agadir (fort) est le terme de référence pour comparer le phénicien au kabyle (mazigh en général), car gadh (rempart) en phénicien laisse penser à une origine phénicienne sous-entendu sémitique. Voyons, voyons ! D'abord, cette racine /GD/ ou /GD-R/ a donné iguidher (aigle) en kab et mazigh, rien de tel en sémitiques, même l'allemand adler (aigle) est plus proche du kab qu'eux vu que le rempart/mur est avant tout un rocher/mont (adhrar, hadhrar). Ensuite, cette même racine se trouve dans un autre toponyme datant de l'antiquité pré-araboislamique (règne de Juba II) et toujours chez nos frères imazighen du couchant : Mu-Agadir ou Mogador, les îles purpuraires, soi-disant arabisé (toz !) en Essaouira. C'est ici que l'on comprend la différence entre le het (mur) phénicien - associons-le à une berge - et le gad (rempart) qui serait une clôture, une enceinte (Sour en kab, mais aussi en arabe) - associons-le à une île. Et ici Yemma Gouraya de Bougie se retrouve sous la forme Mu-Agadir, ce dernier prenant un sens très clair : Corps..., désigné en kabyle par Ssoura, tandis qu'en sémitique-arabe c'est badan :) Il y a aussi la notion de Clef, tha-saruts dans cette île, et dans Essaouira qui n'est au final qu'une énième variante de tigzirt (île), isola, insula, etc. Cette relation Île-Clef-Corps sera étudiée une autre fois.

Grenade

La vague civilisationnelle serait sans doute partie du centre, de l'immense et éternelle Egypte antique, vers l'ouest. Les dits arabes d'Afrique du Nord et leur dite culture arabe ou leur dite civilisation arabo-musulmane n'est qu'une version ultérieure à celle ou celles qui l'ont précédée durant l'époque punique (et les dits phéniciens qui seraient le maillon intermédiaire entre nous et l'Egypte), à laquelle serait sans aucun doute serait melée la Kabylie ou ce qu'elle était à cette époque-là, et ce fut une civilisation qui n'accusait pas de retard sur ses voisins du nord, comme c'est le cas aujourd'hui. Bien entendu, les maures-berbères arabisés du couchant ont développé des Etats et une civilisation très digne sur ls traces des anciens territoires punique en Afrique du Nord et en Espagne (Andalousie), mais limitée quand même car au final ils ont perdu la bataille face à la civilisation occidentale nous entraînant nous aussi dans leur chute vers les ténèbres de leur "idée arabe", ou pire encore "islamiste", caduc et obscurantiste par définition. Faut arrêter ce gâchis et repartir sur de nouvelles bases, saines et débarrassées du fardeau de ces faux-frères encombrants et qui, après tout, ne pratiquent que le déni, la haine et le terrorisme identitaire à l'égard des Kabyles et des Mazigh en général.

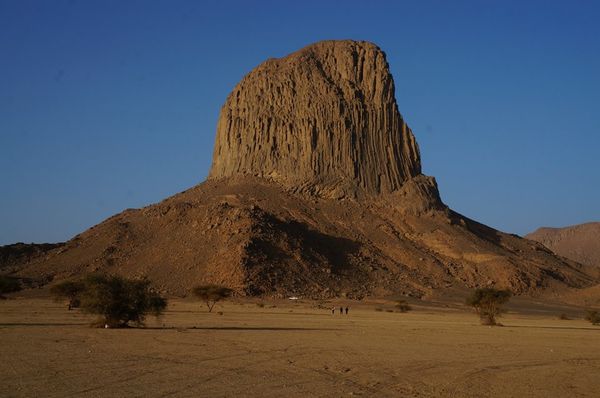

Un petit coup d'oeil sur le mont de Yemma Gouraya de Vegayeth (Bougie). Un autre sur la table de Jugurtha. On a en tête Agadir aussi. Maintenant regardons Al-Hambra de Grenade. C'est certes une colline et non pas un mont tabulaire, mais quand même la continuité est assez visible, rien que dans le nom de Grenade, par le grain, avec le Grenier, soit Agadhir en kabyle (mazigh). C'est à dire que tout ce qui a été dit plus sur le mur, le rempart, le fort et grenier, etc, serait simplement un Grenier de savoir, un Foyer civilisationnel !

Domingo

Une pause relax en compagnie de feu Dda Slimane pour une partie de dominos, l'activité principale dans les cafés-maures. Après tout, cette lettre phénicienne Het (mur) n'est pas sans rappeller une pièce de dominos, ou même le principe d'alternance du damier. Chose curieuse, ce mur Het aurait peut-être donné l'Hed (dimanche) en kabyle, al-ahed en masri/arabe. Le jeu de dominos serait-il le jeu de domingo, dimanche ?

Peu importe; l'essentiel est de retenir que cette lettre phénicienne H est celle d'Etat, de civilisation et, bien entendu que la notion de Hauteur en fr. est la montagne adhrar (hadhrar) en kab.

P.S. :

Honnêtement, je ne sais pas si cette lettre Het (mur) peut aussi symboliser la hache. Mais ça pourrait être le pied ! au sens propre comme au sens figuré. Pourquoi ? Logiquement, un foyer (civilisationnel) a besoin de bûches pour l'alimenter et entretenir la flamme, et donc de bûcherons avec leurs haches (holy shit ! je m'attendais à tout, mais pas à cette rencontre avec des bûcherons dans un contexte aussi intellectuel !:). Il se trouve que le masri/arabe utilise le terme hadhara pour civilisation, c'est sans doute le Hed (mur), mais aussi ahdrar-hadhrar (mont, montagne) + adhar (hadhar) "pied" + qedar (hacher, couper les arbres) en kab. Et cette hache porte la racine QV ou qua- (aqavash) comme dans la désignation de Kabylie et kabyle (aqvaily): sens de "civil" ou "peuple" ? comme pour Séville en Andalousie? Cette piste de hache et surtout de mur-table-mont/montagne = civilisation est à étudier avec prudence, mais elle promet beaucoup.

Sinon il faut arrêter de faire les maures "ingénieurs" de dominos, des bras KC quoi !, et prendre le bon chemin (hommage à Dda Lounis), la voie du progrès et des lumières qui nous mènera vers la restauration de l'Etat kabyle, le cas contraire notre peuple restera un demeuré et la risée du monde civilisé, et disparaîtra sous peu de temps.

Retour à Vegayeth (Bougie), à Yemma Gouraya. Nous allons voyager à l'est comme à l'ouest de la capitale kabyle, et nous allons voir comment et sous quelle forme se retrouve le nom Gouraya.

Insula

La notion d'Île est sans aucun doute parmi celles contiennent des sens figurés insoupçonnés et surtout d'une importance capitale pour comprendre notre histoire, notre passé. Voici qlqs autres nouvelles notions qui se cacheraient dans le terme Île. Un petit saut à l'ouest de Veyayeth (Bougie) pour aller voir Tigzirt (l'île). Voici pourquoi cette ville porte ce nom insulaire. Physiquement, qu'est-ce qu'une île ? Comparez à un dossier, par exemple, et ça donnerait ça :

Île ~ Annexe, rattachement

Annexe est formellement issu de nexus (nouer), en d'autres termes il s'agirait d'une croix, comme celle d'Agadez, et surtout la croix ansée égyptienne Ankh (la vie). nexus (nouer) en latin et nesos (île) en grec viendraient probablement de l'égyptien ancien Ankh ; le phénicien, le maillon intermédiaire entre la Kabylie et l'Egypte, le serait peut-être aussi. NB: le grec zoyé (vie) serait probablement, on le voit, à rapprocher de isola, insula (île) en latin. L'interprétation de ces nouveaux éléments est nécessaire pour mieux comprendre l'origine de l'apparition de la Césarée (Maurétanie césarienne) puis Alger, les deux étroitement liés à la notion d'île.

Quelle forme moderne la notion de noeud (ou croix) l'île-annexe a-t-elle pris ? Très simple : imravdhen (classe sacerdotale) en Kabylie, Almoravides plus à l'ouest où des Etats se sont formés plus récemment (par rapport aux temps puniques), à l'époque dite musulmane, lorsque les Etats ont disparu à l'Est d'abord (Carthage), puis au centre (Numidie, Maurétanie césarienne). RBT de ribat est la vraie forme sémitique arabe qui attesterait le sens de Forteresse autant que Île, retenez-le bien pour la suite de ce billet. En outre, l'île-annexe se retrouverait dans le terme kabyle arviv (fils adoptif ou d'un premier lit). Maintenant prenons la désignation de l'Île en latin :

Insula

Quel terme kabyle et tamacheq, deux peuples avec quasiment la même organisation sociale, ressemble le plus à insula ?

inselmen (les musulmans), ineslem (un musulman).

Nos frères Imouchaghs (Kel Tamacheq dits Touaregs) utilisent inselmen pour la classe sacerdotale, tandis que les Kabyles disent imravdhen. En réalité, c'est du pareil au même, on parle de la même classe sacerdotale qui est séparée de la classe des nobles citoyens ("kabyle" laïc en Kabylie) et des iklan (esclaves, artisans, etc.). C'est bien l'Île qui contiendrait le sens religieux depuis les temps anciens, depuis l'Egypte ancienne probablement en passant par le temps du culte de Poseidon puis le temps de Jules César et de l'empire romain, et la forme arabo-musulmane ne serait que la dernière version qui re-donne la notion de Paix à l'île, ainsi que celle de Salut (salam, shalom en sémitiques)... le Azul mazigh (berbère) ne serait-il pas d'ailleurs lié à l'île (isola) ?:)) Voilà ce qu'il faut retenir de l'Île dont les possibilités sont tout simplement immenses.

Hadrumète

Voilà un toponyme sur lequel butent les linguistes officiels : Hadrumète de Thunès (Tunisie). Une parenthèse avant de passer à son explication. On se pose souvent la question de savoir comment, quand et pourquoi la Kabylie et les Kabylies ont été largués de l'histoire de leur propre terre par les "autres", les "arabes" quoi. Si vous voulez mon avis, moi je suis de plus en plus convaincu que la Kabylie et les Kabyles, ou ce qu'elle était et nos ancêtres étaient dans les temps anciens, seraient très impliqués dans l'histoire antique en liaison avec la partie orientale de l'Afrique du Nord, càd durant les temps puniques et Carthage ; on le serait un moins ou en partie durant l'apogée de la nouvelle ère durant la fondation d'Alger par les Zirides (c'est l'époque musulmane) et on se serait complètement éclipsé lorsque les Etats commençaient à se former plus à l'Ouest, chez les maures-berbères arabisés du couchant, c'est à dire l'Algérie occidentale et le Maroc actuel, et l'Espagne du sud bien sûr (ex. les Almoravides).

Un Kabyle qui désigne son village par tha-dar-th (tadart) et son pays par tha-mur-th (tamurt) est loin de soupçonner dans ces désignations les notions de patrie et d'amour, respectivement. Plus généralement, le Kabyle moderne moyen est, disons-le honnêtement, incapable de comprendre toute la dimension de son identité, de sa langue. Pourquoi ? Parce que personne ne le lui enseigne, notre "élite" (je ne parle pas des fumiers soudoyés, mais de l'os blanc kabyle, les justes et serviteurs du peuple qui oeuvrent pour la survie et la renaissance de la nation kabyle) ayant tout simplement disparu suite à la pollution du milieu environnant. C'est le moment de relever la tête si on ne veut pas finir comme les dinosaures, et le salut passe par la création d'une table kabyle, d'un Etat kabyle quoi ! Voici probablement une autre forme de table :

C'est la lettre phénicienne heth (mur) qui a donné, entre autre, êta en grec. Le phénicien serait à mon sens le maillon intermédiaire qui nous lie à l'Egypte ancienne, et trouver une équivalence entre une lettre phénicienne et un hiéroglyphe égyptien ancien est d'une importance capitale pour nous, car la langue kabyle porterait la trace de ces lettres et mots, comme on l'a démontré pour la Tet "la roue" récemment. Cette lettre phénicienne heth signifie mur, comme en kabyle hidh et en arabe hit. On se retrouve exactement dans le même cas de figure que pour agadir partagé par les kabyle (mazigh/berbère en général) avec le phénicien.

Het est à la racine du toponyme Hadrumète, que les linguistes reconnus ont tenté d'expliquer, à juste titre, par le kabyle adhrum (1.division de village, administrativement ce serait un quartier, 2. clan, voire même court/suite ou sérail). Le kabyle adhrum devrait être transcrit Hadhrum, adhrar (mont) Hadhrar, etc. Cette lettre Het en phénicien serait adh (Hadh) en kabyle moderne, comme dans hadher (épargner, prendre soin de, etc.). Cette racine adh/hadh exprimerait probablement la notion de rive/berge/côte, digue/barrage/barrière, arrivée. Mais son sens serait tout autre dans Hadrumète, qui s'expliquerait par adhrim (hadhrim) "argent, deniers" en kab, drachma en grec, dirham chez les maures occidentaux. Hadrumète porterait un nom administratif et mercantile : Court (administration des monnaies), Trésor public, Banque, Réserve, Caisse d'épargne, fisc, statistiques, etc. Il s'agit en tout cas d'un attribut essentiel d'un Etat, une institution où l'on compte, les sous probablement.

La table de Jugurtha

Le terme table contient une foison de notions très intéressantes. Sa forme latine tabula viendrait de tabes (fonte de la cire), de quoi nous renvoyer à Bougie, puis expliquer a-dhevsi/tabsi (assiette, plat) en kabyle et en argot algérois. L'équivalent grec trapeza (table) qui signifie aussi banque, nous renvoie probablement vers la notion de trabajo (esp.), travail. La notion même de pyramide pourrait s'y trouver. Cette table merveilleuse serait liée à la notion d'Etat.

Rien d'étonnant que de faire le rapprochement entre /DW/ de dwa (médicament, remède) et dewla (Etat) que l'on en kabyle et qui existent en masri/arabe. Cette racine est celle de la Table, tout simplement, et un cachet (médicament) est comme une table ou une pièce de monnaie : plate, pleine, à deux faces. Un mont tabulaire serait synonyme de présence d'un Etat. La table de Jugurtha, évoquée dans Bellum Jugurthinum (La guerre de Jugurtha) de Salluste, et souvent associée à la montagne tabulaire dite "la table de Jugurtha" à Kalaat Senan en Tunisie, serait une parabole racontant l'Etat de Jugurtha.

Cathédrale

Revenons à lettre Het (mur) en phénicien qui s'explique mieux par le kabyle. En effet, idh (nuit), awedh (arriver à terme, mur (à point) expliquerait mieux Het (mur), car ce serait le point final, le point tout court, et la nuit : nuit et point seraient apparentés. Pour info, nuit est leyla en arabe, en plus nuqta (point) est trops proche de noctem/nox en lation pour nuit, alors on les débarque sur le champ :) D'autre part, kath serait une autre variante de cette même racine en kabyle : weth/kath (battre, frapper), la monnaie par exemple, en plus kthil (mesurer) serait en lien avec l'ombre (thilli), et le nombre avec ombre ? Quasiment le même terme, thili (otherwise en anglois), expliquer l'alternative (ou, choix : pile ou face), voir la notion de contraire. L'ombre est l'autre, alter-ego. On a la notion de géométrie suivante :

Hauteur : c'est le sens de mur (het).

Het en phénicien, hit (mur) en masri/arabe, hidh/l'hidh (mur) + thilli (ombre), wedh, idh, weth/kath (atteindre, nuit, battre, à point/mûr) + kthil (mesurer) en kabyle vont dans ce sens. Le kabyle peut expliquer facilement que l'universel en grec Katholike (catholique) est en lien avec kthil (mesurer) qui ne serait qu'une autre version aspiré /kth-l/ de la forme occlusive /gd-r/ de agadhir que nous verrons plus loin, et de /hd-r/ de hadher (épargner, préserver, protéger) comparable à het (mur) : dans tous les cas, il s'agit d'une racine commune au kabyle et au phénicien. Deux autres notions religieuses s'expliqueraient aussi de la même façon :

Cathédrale : /kth/ kabyle ou het phénicien pour "mur, hauteur, épargner/préserver, etc." Cathédrale serait probablement Haut-siège, donc un évêché comme Saldae jadis, Yemma Gouraya serait son symbole.

Autel : voilà la table et mur de notre het, kath, gadh. Lire plus sur l'autel de Carthage.

C'est l'autel le mur phénicien (la lettre het) et kabyle hadh, keth, gadh, et la table , bien sûr ! Spécialement pour ceux qui sont payés pour nous faire mal (ah les sadistes !), cette table-mur Het en phénicien, keth/hadh/gadh en kabyle, serait aussi probablement celle de Santé et/ou Hôpital, voire médecine.

Plus intéressant encore, ce mur se retrouverait dans mur des lamentations étroitement lié au temples : Het, le mur, serait la table = temps = temple. Je laisse les camarades sémites développer cette piste, c'est leur histoire pas la nôtre. Pourquoi la table serait-elle liée au temps ? Tout simplement par le Point (mûr) ~ Nuit évoqué plus haut, ou si vous voulez nuqta (point) = weqt (temps) en masri/arabe mais en kab aussi (donc fond commun phénicien et/ou égyptien ancien).

Mogador

Cette lettre phénicienne Het (mur) exprime la crainte en hébreu, et ça va dans le bon sens, car gad (rempart) en phénicien exprime aussi la peur, la crainte en kabyle et chaoui agadh, ugadh, et surtout il se trouve dans le nom de la ville antique au nom mazigh/berbère Timgad. C'est donc la notion de mur/clôture dans le nom de ville.

Il apparaît clairement que het (mur) et gad (rempart) en phénicien seraient très proches. Il suffit d'ajouter cet H d'Etat au a en kabyle, mazigh (berbère) en général, pour avoir Hadhrar au lieu de Adhrar (mont, montagne), un terme panberbère qui explique tout ce que het et gad contiennent ! Pour info, mont/montagne est djebel en sémitique-arabe, rien de plus ou moins proche du phénicien het ou gad. Le mont kabyle (mazigh) adhrar-Hadhrar est celui de "protection" et de "vie" (der), de village (thaderth) et de patrie probablement. A quoi faut-il le comparer ? Au Per (maison) égyptien ancien. Notre mont adhrar-Hadhrar serait sans doute comparable au grec Hepar (foie) - ou "qui protège, épargne" ? épargner ne serait-il venu de là, donc hepargner ? - peut-être une interprétation dy Per égyptien ancien. On peut supposer que la notion de Patrie soit une question de foie et de foi, thassa (foie) en kab donc.

Le terme agadhir (grenier) en kabyle est forcément plat et haut, on dit aussi tha-arish-th (taaricht) en architecture : c'est l'explication idéale d'un mont tabulaire. Agadir (fort) est le terme de référence pour comparer le phénicien au kabyle (mazigh en général), car gadh (rempart) en phénicien laisse penser à une origine phénicienne sous-entendu sémitique. Voyons, voyons ! D'abord, cette racine /GD/ ou /GD-R/ a donné iguidher (aigle) en kab et mazigh, rien de tel en sémitiques, même l'allemand adler (aigle) est plus proche du kab qu'eux vu que le rempart/mur est avant tout un rocher/mont (adhrar, hadhrar). Ensuite, cette même racine se trouve dans un autre toponyme datant de l'antiquité pré-araboislamique (règne de Juba II) et toujours chez nos frères imazighen du couchant : Mu-Agadir ou Mogador, les îles purpuraires, soi-disant arabisé (toz !) en Essaouira. C'est ici que l'on comprend la différence entre le het (mur) phénicien - associons-le à une berge - et le gad (rempart) qui serait une clôture, une enceinte (Sour en kab, mais aussi en arabe) - associons-le à une île. Et ici Yemma Gouraya de Bougie se retrouve sous la forme Mu-Agadir, ce dernier prenant un sens très clair : Corps..., désigné en kabyle par Ssoura, tandis qu'en sémitique-arabe c'est badan :) Il y a aussi la notion de Clef, tha-saruts dans cette île, et dans Essaouira qui n'est au final qu'une énième variante de tigzirt (île), isola, insula, etc. Cette relation Île-Clef-Corps sera étudiée une autre fois.

Grenade

La vague civilisationnelle serait sans doute partie du centre, de l'immense et éternelle Egypte antique, vers l'ouest. Les dits arabes d'Afrique du Nord et leur dite culture arabe ou leur dite civilisation arabo-musulmane n'est qu'une version ultérieure à celle ou celles qui l'ont précédée durant l'époque punique (et les dits phéniciens qui seraient le maillon intermédiaire entre nous et l'Egypte), à laquelle serait sans aucun doute serait melée la Kabylie ou ce qu'elle était à cette époque-là, et ce fut une civilisation qui n'accusait pas de retard sur ses voisins du nord, comme c'est le cas aujourd'hui. Bien entendu, les maures-berbères arabisés du couchant ont développé des Etats et une civilisation très digne sur ls traces des anciens territoires punique en Afrique du Nord et en Espagne (Andalousie), mais limitée quand même car au final ils ont perdu la bataille face à la civilisation occidentale nous entraînant nous aussi dans leur chute vers les ténèbres de leur "idée arabe", ou pire encore "islamiste", caduc et obscurantiste par définition. Faut arrêter ce gâchis et repartir sur de nouvelles bases, saines et débarrassées du fardeau de ces faux-frères encombrants et qui, après tout, ne pratiquent que le déni, la haine et le terrorisme identitaire à l'égard des Kabyles et des Mazigh en général.

Un petit coup d'oeil sur le mont de Yemma Gouraya de Vegayeth (Bougie). Un autre sur la table de Jugurtha. On a en tête Agadir aussi. Maintenant regardons Al-Hambra de Grenade. C'est certes une colline et non pas un mont tabulaire, mais quand même la continuité est assez visible, rien que dans le nom de Grenade, par le grain, avec le Grenier, soit Agadhir en kabyle (mazigh). C'est à dire que tout ce qui a été dit plus sur le mur, le rempart, le fort et grenier, etc, serait simplement un Grenier de savoir, un Foyer civilisationnel !

Domingo

Une pause relax en compagnie de feu Dda Slimane pour une partie de dominos, l'activité principale dans les cafés-maures. Après tout, cette lettre phénicienne Het (mur) n'est pas sans rappeller une pièce de dominos, ou même le principe d'alternance du damier. Chose curieuse, ce mur Het aurait peut-être donné l'Hed (dimanche) en kabyle, al-ahed en masri/arabe. Le jeu de dominos serait-il le jeu de domingo, dimanche ?

Peu importe; l'essentiel est de retenir que cette lettre phénicienne H est celle d'Etat, de civilisation et, bien entendu que la notion de Hauteur en fr. est la montagne adhrar (hadhrar) en kab.

P.S. :

Honnêtement, je ne sais pas si cette lettre Het (mur) peut aussi symboliser la hache. Mais ça pourrait être le pied ! au sens propre comme au sens figuré. Pourquoi ? Logiquement, un foyer (civilisationnel) a besoin de bûches pour l'alimenter et entretenir la flamme, et donc de bûcherons avec leurs haches (holy shit ! je m'attendais à tout, mais pas à cette rencontre avec des bûcherons dans un contexte aussi intellectuel !:). Il se trouve que le masri/arabe utilise le terme hadhara pour civilisation, c'est sans doute le Hed (mur), mais aussi ahdrar-hadhrar (mont, montagne) + adhar (hadhar) "pied" + qedar (hacher, couper les arbres) en kab. Et cette hache porte la racine QV ou qua- (aqavash) comme dans la désignation de Kabylie et kabyle (aqvaily): sens de "civil" ou "peuple" ? comme pour Séville en Andalousie? Cette piste de hache et surtout de mur-table-mont/montagne = civilisation est à étudier avec prudence, mais elle promet beaucoup.

Sinon il faut arrêter de faire les maures "ingénieurs" de dominos, des bras KC quoi !, et prendre le bon chemin (hommage à Dda Lounis), la voie du progrès et des lumières qui nous mènera vers la restauration de l'Etat kabyle, le cas contraire notre peuple restera un demeuré et la risée du monde civilisé, et disparaîtra sous peu de temps.

vendredi 22 mai 2015

Saldae, DAS KAPITAL

Quid du comptoir phénicien.

On va s'atteler à décrypter la forme de Table du mont de Yemma Gouraya afin de mieux comprendre le sens des noms de la ville de Vegayeth (Bougie), la capitale kabyle, la ville des Lumières apparentée à la bougie (cire d'abeille) et aux suites de l'Italien de Bougie Fibonacci.

Mercure

Le mont Gouraya serait très probablement en lien avec agour (ayour) "lune/mois" en kabyle. On a déjà avancé sur l'ancien blog que ce agour (lune) kabyle serait lié au terme grec agora. Ce qui a de neuf, c'est de dire que le terme kabyle agour ne désignerait pas seulement la Lune (et le mois), mais les autres astres semblables, la planète Mercure en premier lieu. Pourquoi ? D'abord, il y a la proximité phonétique entre agour en kab et mercurius (mercure) en latin. Ensuite, on aurait à peu près le même sens mercantile pour /GR/ de agour (lune) en kab, agora (place publique, place du marché) en grec et /CR/ de Mercure romain qui n'est rien d'autre que le dieu du commerce romain calqué sur 'Ermes (Hermès) des anciens Grecs. Et puis - vivons curieux ! - cette racine /GR/ ou /QR/ (ex. qar/gher "s'instruire, lire" en kab, en masri/arabe iqra se limite à "lire", un seul livre en plus :) en kab ou /CR/ en latin serait celle de la curiosité, de la cognition et du savoir. Le savoir et le commerce seraient étroitement liés étymologiquement :)

Hermès

Le nom du dieu grec 'Ermes transcrit en latin Hermès serait comme on l'a avancé il y a très longtemps sur l'ancien blog - et là aucun doute ne subsiste - au terme kabyle alemas "médian, du milieu, etc.".Ce terme kabyle alemas a tout kabyle, et pourtant il serait lié aux autres langues :

am, m (comme, semblable) : ce M kab est comme ailleurs ;

'as (jour) : notion de temps ;

amas (lombes, milieu du corps en qlq sorte) : on comprend pourquoi alemas est milieu ;

almi (jusqu'à), melmi (quand ?), si melmi (depuis quand) : notions de temps.

ilem (vide) : son équivalent latin serait, à mon sens, le préfixe Im, In.

Maintenant il faut savoir qu'en langues IE, MS ou mens signfie "mois".

Plus encore, alemas (médian, milieu) kabyle et Hermès en grec se retrouvent dans 3ilm (science, savoir), 3alem (monde, univers ?) en masri (arabe égyptien)/arabe.

Ce qui nous amène à dire que le terme kabyle alemas (médian, milieu) contiendrait, outre la notion de temps, la notion d'espace : ce serait l'Espace tout cours.

Je suppose que ce terme kabyle alemas (ou le nom grec du dieu Hermès) serait le plus approprié pour désigner, d'abord, les Suites (celle de Fibonacci apprises à Bougie) et ensuite, l'Univers comme une suite infinie de temps et d'espace : ilem-as, /LM/+/S/ (im/in+jour), soit temps infini, et milieu (donc espace) infini aussi. Une suite de Fibonacci presque. Ou bien L + MS, avec une logique grecque plus que kabyle et un sens de Tous (L) les Mois (MS) : cette logique est reprise en russe pour Vsélenaya (univers) qui ressemble trop à Vsé (tous) et Séléné (mois en grec) + Sélo, sélénie (bourgade, pays habité). Ce sont des explicationx nettement plus adaptées à la réalité que l'étymologie du terme Univers en français ou en langues IE.

Saldae

On sait que Mercure (Hermès chez les Grecs) aurait donné les notions de marché, marchandise (merci en italien) et mercredi (jour de marché), le milieu de la semaine. Il suffit de reproduire ces notions dans une langue plus jeune, et avec des termes évocateurs donc, en l'occurrence le russe très influencé par le grec byzantin, pour trouver les bonnes explications. Mercredi a donné SRD en russe pour Sreda (mercredi), la même racine que celle de moyen (sredniy) et sreténié chez les religeiux pour "le jour de la Chandeleur". Ce n'est pas pour rien que j'ai appris le russe Kabyle que je suis, ça vallait la chandelle rien que pour ce qui va suivre :), car c'est bien le russe - un autre grec, mais plus frais, en qlq sorte pour nous Kab - qui nous donne raison à la logique kabyle :

- alemas (médian, du milieu) serait aussi le Moyen, dans tous ses sens, et l'intermédiaire (messager pour le cas de divinité comme Hermès) ;

- la notion de Chandeleur dans le mercredi/moyen russe serait comparable à la réputation de la capitale kabyle Bougie pour la bougie, les lumières et la cire d'abeilles ;

- la racine russe /SRD/ de mercredi/moyen, peut-être héritée du grec byzantin qui sait, serait exactement la même (sauf que le L est altéré en R, une banalité) que celle du nom antique de Veyageth/Bougie, du temps des comptoirs phéniciens en Méditerranée : Saldae.

Impressionnant, hein ?! Ce rapprochement signifierait tout simplement que cette notion de mercredi/moyen/lumière/bougie/chandelier existe depuis très longtemps car elle a fait son chemin dans ce monde, ce qui fait qu'on la retrouve aux quatre coins du monde.

On l'a déjà expliqué dans Saint-Cire de Kabylie sur l'ancien blog, la relation entre Bougie et son ancien nom Saldae s'expliquerait par le soldat... de cire. Le Soldat, ous dit-on, serait lié au Solde (d'où assordi en kab, swared en argot DZ pour "argent, monnaie" ; les masris et vrais arabes d'orient utilisent le terme flousse) qu'il precevait, bref c'est un mercenaire (le revoilà Mercure !). C'est de alemas (moyen) qu'il s'agit au sens de Moyen de transaction, de paiement : c'est la Monnaie, l'argent tout simplement. Here we are, les amis !

C'est à Vegayeth (Bougie) et sa sainte Yemma Gouraya que se trouverait la réponse quant à l'appellation et l'origine d'un des symboles identitaires kabyles : l'argent (métal) qu nous désignons en kab par l'fedTa, fedha, certes proche de tha-phat (tafat) "lumière", mais interfère avec le masri/arabe fadha (argent métal)... et avec l'espagnol Plata (argent métal). A l'époque punique, c'est peut-être par le terme saldae, comme le nom de la ville de Vegayeth (Bougie), que l'on désignait l'argent métal ainsi que la monnaie tout court ; ce symbole kabyle trouverait son explication à Vegayeth (Bougie). Curieuse coïncidence, ce terme espagnol plata pour l"argent métal se retrouve dans le russe pour oplata, platëj, platit' (paiement, payer). D'une manière générale, la forme plate (plat, table, banc et... la mer) seraient associé à la monnaie, à la banque, aux paiements, donc aux échanges commerciaux.

Merci

Mercure, dieu du commerce, aurait donné commerce, marché et marchandises (merci [mertchi] en italien). Et pas seulement, croyez-moi ! C'est une évidence : marsa ou marsat qui en masri/arabe -il n'y a pas un autre mot avec MRS en arabe, preuve que c'est un emprunt - désigne le Port (comme celui de Bougie ou de tout autre comptoir phénicien) serait lié à Mercure, marché (négoce). Le terme commerce en kabyle tejara tout comme tejra/tsejra (arbre) que l'on nous dit être des emprunts, respectivement, à l'arabe tidjara/tigara et shadjara (toz ! la belle blague) seraient très probablement une déformation de l'ancien égyptien deshret (terre rouge) - Mercure ? - que l'on a évoqué dans le billet précédent. Il suffit juste de trouver l'arbe rouge (pourpre) du commerce (dattier ? olivier ? figuier ? peuplier ? chêne ?).

Revons à la forme de Table du mont Gouraya qui protège la ville portuaire kabyle Vegayeth (Bougie). La notion de Table - c'est ce que je pensais dans un premier moment - pourrait contenir les notions de "compter", "abaque", voire "comptoir". Mais une autre notion émerge plus facilement, et vous la connaissez sans doute sans être un spécialiste de Karl Marx et sa formule de "marchandise-argent-marchandise". Il apparaît clairement que la Table serait la Marchandise, le produit : via le russe tovar (marchandise, produit), sans doute une altération du latin tabula (table). Le commerce ou négoce en anglois - je persiste à dire anglois car c'est du non-gaulois, je l'expliquerai un jour - qui se dit Trade serait probablement une altération de Table ; de même le russe Torgovlia (commerce, négoce), issu de torg (marchandage), dériverait du latin tabula (table) ou du grec trapeza (table, banque). Il serait logique de supposer le sens d'échanges (commerciaux) dans port + table (comptoir donc, ou marché).

NB : Il existerait une piste qui nous aidera à remonter de Saldae (Bougie au temps punique) jusqu'au culte de Poseidon ; le nom de la ville contiendrait alors la notion de Savoir et la notion (religieuse) de Salut, the Salvation (solution quoi :)), on en reparlera. Il pourrait s'avérer aussi que merci (la grâce, efkharisto - merci en grec qui a donné eucharistie) en kabyle, enfin dans la langue de nos anciens, serait dans le milieu alemas et/ou dans Saldae qui serait alors grâce/douce/sucre. A vérifier.

Tamacheq

La notion de commerce/négoce ainsi que celle de monnaie/argent seraient liées au plat, à une phase où l'astre est plein (Lune, Mercure ?), à la mer plate (lien entre plat et flotte) ou au désert. Par exemple, les deniers ou denarius en latin (d'où Dinar, la monnaie DZ, tunisienne, yougoslave) serait à comparer au désert ténéré version tamacheq (touarègue). La désignation de nos frères Imouchaghs, les Kel Tamacheq, par le terme étranger Targui, Touaregs serait lié au Commerce/Négoce, sans doute de sel ou d'or ; on ne peut même pas exclure que imuchaghs, tamacheq ne soient étrangers ou interférents avec le latin sauf que le R s'est perdu en kab et tamacheq : MRS/MRC de marché, marchandises est /MS/ en kab et tamacheq (mas en kab, amacheq en tamacheq). Nos frères Imouchaghs sont passés maîtres du commerce de Sel (de marchandises en général) et ont développé des routes du sel (comparez à la route de la soie ailleurs) et tissé un réseau commercial fantastique (plus de détails sur l'Azalaï), ce sont eux les "phéniciens du désert". La même logique aurait servi pour désigner les marchands puniques (phéniciens) qui ont développé d'autres routes du sel, sur la mer salée, notre chère Méditerranée.

Le Sel serait peut-être à l'origine du nom de Bougie au temps puniques Saldae, en tout cas il serait la clé des désignations du commerce, de marchandises, d'échanges commerciaux pour le tamacheq et le phénicien. En Orient, le sel serait remplacé par la soie, et le phénicien par le chinois.Pourquoi le sel ? Car il fait fondre et se dissout dans l'eau comme une marchandise qui s'écoule ? Donc soluble. Sel apparenté à la Solution et au Salut, the salvation ? Serait-ce soluble l'explication de Saldae, solde, doldat, monnaie, commerce ou réseau commercial, marché (au sens d'écouler) et carrément compter + comptoir ? On serait bien inspirés d'aller chercher le lien entre commerce/négoces avec les épices aussi, mais cette piste serait très probablement liée aux orientaux, y compris les arabes, donc c'est à eux de piocher dans ce sens. Bref, on voit clairement qu'une fois la mémoire kabyle (Bougie avant tout) et la mémoire tamacheq (Azalaï avant tout) réunies, on sera en mesure de restituer notre histoire.

Clef

Bien entendu, rien ne peut se faire sans référence à l'éternelle Egypte ancienne ! C'est une piste qui reste à développer, mais il me semble que les notions évoquées plus haut relatives à la monnaie, à l'argent, aux marchandises, ainsi qu'au nom punique de Bougie, Saldae, pourraient être en lien avec la Clef, d'ailleurs la distance entre clef et esclave (marchandise) est nulle. Donc, on peut supposer que les noms égyptiens Ptah ou Ankh ou Per-Ankh y soient pour qlq chose. Mais j'ai encore une meilleure idée qui va nous faire voir ce que Karl Marx a écrit et expliqué dans son Capital : l'opposition Kemet (terre noire/fertile) vs Deshret (terre rouge/stérile) des anciens Egyptiens va s'interpréter comme étant un rapport commercial, une relation d'échange Marchandise (noire comme l'esclave jadis) troquée contre du Métal donc de la Monnaie (rouge, en cuivre). Voici Das Kapital (le capital) de Karl Marx chez les Pharaons, mein gott ! C'est la terre fertile, la Terre qui tourne qui aurait donné "marchandise" (tovar en russe serait lié au Tour, à la Terre en romanes). La monnaie, l'argent seraient associés aux astres stériles, ex. la Lune dont on ne voit que la face (pour pile, il faut être un astronaute sur Apollo :)).

Encore une fois, on se rend compte de tout le génie des anciens Égyptiens que malheureusement les camarades blasés de l'égyptologie officielle ne voient jamais en 3D : ils se limitent au seul sens propre des mots et notions, à la seule valeur phonétique des hiéroglyphes, et ne voient donc pas l'immense civilisation égyptienne dans toute sa splendeur, dans toutes ses dimensions. Enfin bon...

Veyageth (Bougie), la capitale kabyle, est la plus à même d'expliquer véritablement ce qu'étaient les comptoirs phéniciens de la Méditerranée, et là on va pouvoir se débarrasser des fausses légendes et des tas de mensonges qui entourent l'histoire phénicienne (et le vol de mémoire qui va avec), qui dans sa dimension nord-africaine (punique) aurait à coup sûr un lien avec la Kabylie moderne, il suffit juste de faire des recherches de façon honnête ; càd tout le contraire de ce qui se fait actuellement par les doctes de zaouiyas, les douktours de madrasas et leurs stipendiés de "l'office français des brevets arabes" dont le premier souci consiste à noyer la vérité pour faire disparaître tout ce qui est antérieur à la désastreuse époque hilalienne (arabe et islamiste). Qu'a-t-on à dire à ces fumiers véreux qui en plus se réclament de Dieu et/ou de la science ? We will defeat you - là je cite El hadj Obama (il s'appelle Hussein Barack après tout :) - car la vérité du peuple et du Créateur est toujours du côté des justes.

On va s'atteler à décrypter la forme de Table du mont de Yemma Gouraya afin de mieux comprendre le sens des noms de la ville de Vegayeth (Bougie), la capitale kabyle, la ville des Lumières apparentée à la bougie (cire d'abeille) et aux suites de l'Italien de Bougie Fibonacci.

Mercure

Le mont Gouraya serait très probablement en lien avec agour (ayour) "lune/mois" en kabyle. On a déjà avancé sur l'ancien blog que ce agour (lune) kabyle serait lié au terme grec agora. Ce qui a de neuf, c'est de dire que le terme kabyle agour ne désignerait pas seulement la Lune (et le mois), mais les autres astres semblables, la planète Mercure en premier lieu. Pourquoi ? D'abord, il y a la proximité phonétique entre agour en kab et mercurius (mercure) en latin. Ensuite, on aurait à peu près le même sens mercantile pour /GR/ de agour (lune) en kab, agora (place publique, place du marché) en grec et /CR/ de Mercure romain qui n'est rien d'autre que le dieu du commerce romain calqué sur 'Ermes (Hermès) des anciens Grecs. Et puis - vivons curieux ! - cette racine /GR/ ou /QR/ (ex. qar/gher "s'instruire, lire" en kab, en masri/arabe iqra se limite à "lire", un seul livre en plus :) en kab ou /CR/ en latin serait celle de la curiosité, de la cognition et du savoir. Le savoir et le commerce seraient étroitement liés étymologiquement :)

Hermès

Le nom du dieu grec 'Ermes transcrit en latin Hermès serait comme on l'a avancé il y a très longtemps sur l'ancien blog - et là aucun doute ne subsiste - au terme kabyle alemas "médian, du milieu, etc.".Ce terme kabyle alemas a tout kabyle, et pourtant il serait lié aux autres langues :

am, m (comme, semblable) : ce M kab est comme ailleurs ;

'as (jour) : notion de temps ;

amas (lombes, milieu du corps en qlq sorte) : on comprend pourquoi alemas est milieu ;

almi (jusqu'à), melmi (quand ?), si melmi (depuis quand) : notions de temps.

ilem (vide) : son équivalent latin serait, à mon sens, le préfixe Im, In.

Maintenant il faut savoir qu'en langues IE, MS ou mens signfie "mois".

Plus encore, alemas (médian, milieu) kabyle et Hermès en grec se retrouvent dans 3ilm (science, savoir), 3alem (monde, univers ?) en masri (arabe égyptien)/arabe.

Ce qui nous amène à dire que le terme kabyle alemas (médian, milieu) contiendrait, outre la notion de temps, la notion d'espace : ce serait l'Espace tout cours.

Je suppose que ce terme kabyle alemas (ou le nom grec du dieu Hermès) serait le plus approprié pour désigner, d'abord, les Suites (celle de Fibonacci apprises à Bougie) et ensuite, l'Univers comme une suite infinie de temps et d'espace : ilem-as, /LM/+/S/ (im/in+jour), soit temps infini, et milieu (donc espace) infini aussi. Une suite de Fibonacci presque. Ou bien L + MS, avec une logique grecque plus que kabyle et un sens de Tous (L) les Mois (MS) : cette logique est reprise en russe pour Vsélenaya (univers) qui ressemble trop à Vsé (tous) et Séléné (mois en grec) + Sélo, sélénie (bourgade, pays habité). Ce sont des explicationx nettement plus adaptées à la réalité que l'étymologie du terme Univers en français ou en langues IE.

Saldae

On sait que Mercure (Hermès chez les Grecs) aurait donné les notions de marché, marchandise (merci en italien) et mercredi (jour de marché), le milieu de la semaine. Il suffit de reproduire ces notions dans une langue plus jeune, et avec des termes évocateurs donc, en l'occurrence le russe très influencé par le grec byzantin, pour trouver les bonnes explications. Mercredi a donné SRD en russe pour Sreda (mercredi), la même racine que celle de moyen (sredniy) et sreténié chez les religeiux pour "le jour de la Chandeleur". Ce n'est pas pour rien que j'ai appris le russe Kabyle que je suis, ça vallait la chandelle rien que pour ce qui va suivre :), car c'est bien le russe - un autre grec, mais plus frais, en qlq sorte pour nous Kab - qui nous donne raison à la logique kabyle :

- alemas (médian, du milieu) serait aussi le Moyen, dans tous ses sens, et l'intermédiaire (messager pour le cas de divinité comme Hermès) ;

- la notion de Chandeleur dans le mercredi/moyen russe serait comparable à la réputation de la capitale kabyle Bougie pour la bougie, les lumières et la cire d'abeilles ;