La Terre Kabyle, partie 5 : L’âge kabyle

N’est considérée comme terre kabyle que la terre qui marche à l’heure kabyle et sous la loi kabyle. Les événements dramatiques de 2001 ont montré que désormais Alger, jadis réglée à l’heure kabyle, est bel et bien conquise par les khorotos et veut imposer à la Kabylie de vivre à l’heure d’Alger, une heure d’un autre âge, ce qui constitue un « clear & present danger » pour le pays kabyle. L’ignorer serait une grave erreur pour le futur de la Kabylie et il est grandement temps soit de reconquérir cet espace vital kabyle ou de le répudier et de s’en débarrasser une fois pour toutes en coupant les ponts avec cette ville qui pille et oppresse la Kabylie. Le Kabyle clean doit cesser d’alimenter la main qui l’oppresse et rompre le lien avec la médiocrité zdayriniste !

ALGER

Par leur démarche aussi ignoble que ridicule de donner une consonance arabe à tout ce qu’ils ont spolié – un massacre de mémoire – , les khorotos veulent d’abord se donner une légitimité que le peuple (kabyle en l’occurrence) et le Créateur leur refuseront toujours. Le cas du nom d’Alger est un exemple parmi d’autres, les khorotos jurent sur tous les toits que c’est El-Djazaïr, soit-disant « les îles » en arabe. Hallucinant ! D’abord, le pluriel de « île » (al-djazira en masri/arabe) c’est al-djuzur et non pas el-djazaïr ! Ensuite, réfléchissez un peu quand même !, pourquoi cette allusion aux « îles », voire même « archipel » ? pourquoi le prenez-vous au sens propre et non au sens figuré, ce qui serait plus conforme à la réalité du terrain (il y autant d’îles au large d’Alger que de volcans à Paris :) ) ???

Or, et on le sait très bien, ce nom d’Alger qui se décline L’Dzayer ou Dzayer en kabyle comme en parler algérois, et donc Al-Djazair en masri/arabe, n’est rien d’autre que l'Algérois d'antan, soit le nom Césarée de l’antiquité (Maurétanie Césarienne) pour la partie centrale Nordafe. Si l’on poussait le ridicule à ses limites (il ne tue malheureusement pas !), avec cette logique de khorotos « on arabise le nom/toponyme, et l’on devient les maîtres légitimes du lieu, de son histoire, etc. », eh bien le Russe peut aussi venir nous dire : « Alger est russe, car son nom a une consonance russe ». Explications :

Лучезарная

LTchZR : « Luchézarnaya » « La radieuse »

LDjZR : « Al-djazair » en masri/arabe

Et oui, Alger est appelée « La blanche » mais aussi « La radieuse » (el-Bahdja en arabe).

L’explication ? La voici :

« Jules César » (Césarée) pour le deux cas (masri/arabe, russe)

NB : Pour ceux qui ne le savent pas encore, je ne suis pas de deux qui croient à l’existence d’un personnage réelle du nom de Jules César, ça serait une invention des camarades religieux-historiens ; c'est juste un calendrier, une datation.

Alger El-Bahdja « La radieuse », ou plus exactement l’Allègre en arabe, se résume à un seul nom féminin kabyle : Thiziri « Le clair de lune ». Son masculin est DZR de ziri, dziri « algérois ». En réalité, on a suffisamment d’éléments pour étudier l’origine du nom d’Alger. Le nom phénicien de cette cité aurait été Ikosi en punique ou icosium en latin, nous dit-on, l’île aux mouettes : on retient la référence surtout au symbole, à l’oiseau en question. Puis on a Césarée, on en a parlé. Ensuite, dans pareils cas, il est toujours judicieux d’essayer de comparer à l’exemple d’une autre ville. Ainsi, l’allusion au pluriel (al-djazair) dans le nom arabe d’Alger se retrouve ailleurs : Athènes, toujours au pluriel en grec Athinaï, un nom qui fait référence à la déesse Athéna dont le symbole est un oiseau qui symbolise la sagesse : la chouette.

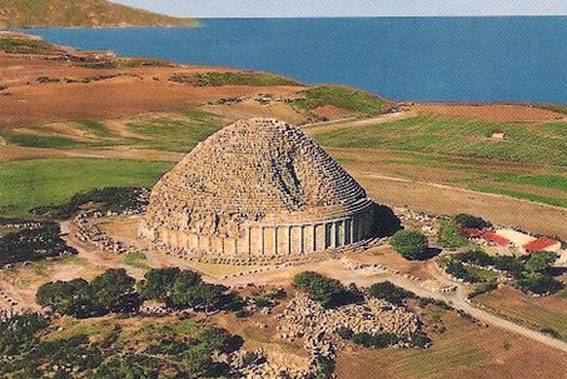

Cette piste grecque est d’autant plus intéressante que la Casbah d’Alger est comparable à l’Acropole d’Athènes, et que la Césarée nous fait remonter à l’époque de Juba II, des Ptolémée (Grecs d’Egypte) et à Séléné (fille de Cléopatre, une Lagide ou Ptolémée) qui, selon la légende, repose dans le « tombeau de la chrétienne » à l’ouest d’Alger, càd dans le pays frère du Chenoua. Ce nom Séléné signifie Lune en grec, on aurait peut-être pas tort de faire le rapprochement avec le kabyle Thiziri « clair de lune » ou plus probablement, dans ce cas précis, « princesse clair de lune ». A vrai dire, c’est la piste greco-égyptienne qu’il faut suivre, l’Egypte ancienne restant à mon sens LA référence (c’est ainsi qu’on a pu comprendre que notre capitale kabyle Bougie – Vgayeth est une « Alexandrie »). Il y a l’époque des Ziri fondateurs d’Alger moderne, des fatimides en lien avec l’Egypte : ils ont fondé le Caire ; il y a celle des Prolémée (les époques fatimide et protlémaique peuvent s’avérer être une seule et même histoire, pas moins que ça !) et enfin il y a l’époque de Néfertiti, la « vraie Shérazade » comme on l’a dit dans le billet précédent, voire même le premier prototype de Cléopatre aussi.

On le voit, Alger est une longue histoire des peuples de la Méditerranée – ajoutez à cela l’épopée française récente –, et il est ignoble et malsain de faire main basse sur cette mémoire en déclarant Alger « arabe », exclusivement en plus !, et en condamnant l'histoire et la mémoire de ce pays à la négligence, comme le font les khorotos.

TIZI

La Reconquista passe d’abord par la reconquête des consciences avant celle des terres. Et la bataille d’Alger commence en Kabylie, et l’histoire est là pour nous donner raison. Le patrimoine immatériel du pays kabyle, c’est aussi sa mémoire, y compris sa toponymie qui demeure le plus souvent interprétée à la légère alors que c’est une prouesse intellectuelle hors du commun. Prenons le nom Thizi ou Tizi comme on le transcrit, un préfixe toponymique très répandu en Nordaf. Ce terme, je présume, aurait le même âge que les termes « Thiziri » et le nom Dzayer « Alger ». Maintenant un petit exercice :

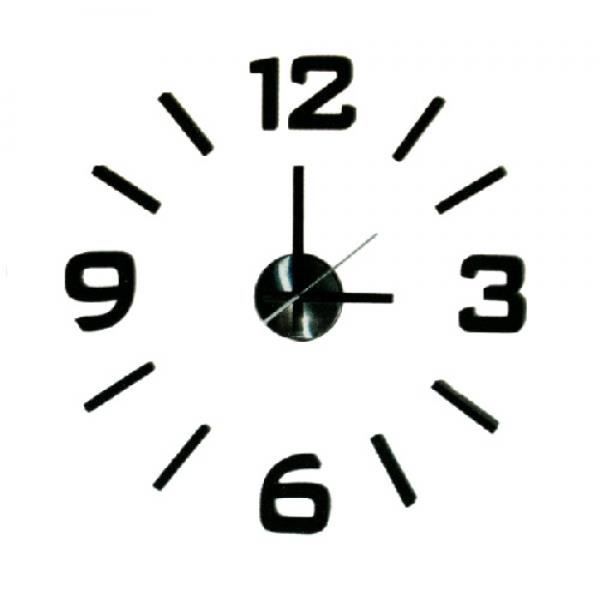

ЧАСЫ : c’est du russe, du cyrillique.

Chasy ou Tchassy « la montre » (c’est un pluriel « les heures » de tchass « heure »)

Quel terme kabyle y vois-t-on ? Pour moi, c’est simple, je sais, mais rien de sorcier pour vous non plus ! Voici la réponse :

Tizi

Oui, c’est thizi « le col » au sens premier (relief), le « carrefour, croisée des chemins » au figuré. Ce rapprochement, très naturel pour moi au vu de la cohabitation de ces deux langues en mon for intérieur, est avant tout intéressante par le fait que le terme russe tchassy « montre » (et « heures ») le terme kabyle Thizi expriment la même idée, l’idée du Temps : heures, jours, ans, et l’Âge aussi. Des Tizi il y en une multitude en Kabylie, à commencer par Tizi-Ouzou, malheureusement traduit de manière folklorique « Le col des genêts ». Ce nom Tizi est une notion de temps, d’espace (relief), il aurait d’autres significations pratiques, administratives par exemple. Voici une liste non exhaustive des interprétations de ce terme Thizi ou Tizi :

- Âge : thizya, thizyiwin = même âge. Ici on peut supposer que le féminin Thizi aurait comme masculin ishew « corne », ce terme en masri/arabe qarn donne « corne » et « siècle », idem en slaves rog « corne » (en russe) identique à rok « an » (en ukrainien), il n’est donc pas exclu que la même logique puisse s’appliquer au kabyle ;

- Choix et/ou Echéance : c’est le moment de vérité, l’heure du choix (le croisement du chemin) ou la deadline = l’heure ou la date butoir. Mais ça peut aussi être la « solution » ou le « moment de solution » d’un problème ;

- Crête : Tizi , c’est la crête sur un graphique d’une fonction, ou d’une sinusoïde par exemple, c’est la crête d’une onde, d’une vague (hauteur maximale pour le col) ;

- Tri et Echange : Du point de vue pratique, Tizi serait un relais, un lieu de triage et d’échange (poste, gare de triage pour les chemins de fer), un poste de douanes, une cour des comptes, etc. ;

- Pile ou Face : Tizi serait le côté « Pile », l’inverse de Agadir qui serait le côté « Face ». On peut supposer qu'un tirage au sort peut aussi se trouver à Tizi ;

- Tour : thizi et agadhir étant des hauteurs dominantes et des lieux d’observation par excellence, je présume que si Agadir est une Forteresse, Tizi serait une Tour, une tour de contrôle, une tour de château, une guérite où une Sentinelle (a-assas) monterait la garde. Si Agadir est le Trésor public, Tizi serait la Cour des comptes. Agadir est associé à l'aigle i-guidher, logiquement Tizi serait associé à un oiseau de haut vol, probablement à isghi "perncoptère, vautour". Cette opposition Agadir vs Tizi témoigne de l'administration de l'époque punique, elle n'existe que chez les Berbères nordafs. L'opposition des termes thizi vs agadhir est valable pour les noms de villes, Tizi (Tizi-Ouzou par exemple) contre Alger ou Césarée. C'est que tout simplement, Alger serait... Agadhir ou Agadir, un nom berbère et punique (phénicien gad "rempart, mur d'enceinte" dans Agadir, Cadix).

- Cardinaux : Sur une horloge, comme dans un château à quatre tours, Tizi serait chaque point cardinal : tour nord, tour sud d’un château, etc. Bref, Nord-Sud, Est-Ouest. Tizi serait simplement un multiple de trois (x3) : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 h sur une horloge. Tizi-n’Tleta (tlala = 3) est un exemple pertinent en la matière. Il y a aussi l’astronomie où Tizi prendrait un sens bien précis que l’on essayera d’identifier. Et ce n’est pas tout !

Voilà pour une première tentative improvisée, sans analyse ni recul de que le nom kabyle Tizi peut signifier. Des Tizi on en a à gogo : Tizi-Ouzou « Col des genêts » (zaâma, ah ! « soit-disant » !) ; Tizi-Hivel le village de feu Dda Lmuludh Feraoun ; Tizi-Ghenif ; Tizi-B’ouchène « Col du chacal/renard » (zaâma !), etc. A vous de jouer en essayant de comprendre le pays kabyle par ses noms de lieux.

Une distance de 100 bornes sépare Tizi-Ouzou et Alger ; le fossé intellectuel et spirituel, quant à lui, maintient Alger qui vit à l'âge "khoroto" à des années-lumière des Tizi qui tournent à l'heure kabyle, et ce sont elles qui un jour sonneront le glas de l'ère khoroto, soit le début de la vraie bataille d'Alger ! Thanemirth.

Translate

jeudi 10 mars 2016

mercredi 9 mars 2016

La Vraie Shérazade

Terre Kabyle, partie 4 : Néfertiti

Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est du pays kabyle que l'on voit le mieux la mise à sac de l'héritage de l'immense Egypte ancienne, de son patrimoine matériel et immatériel par les camarades à l'est de la mer rouge. Ce pillage ou vol de mémoire va jusqu'à la domestication de personnages de contes populaires et/ou de personnage historiques, donc au plagiat. Souvenez-vous, on a écrit sur ce blog que le vrai Aladin, personnage des Mille et Une Nuits, serait probablement Toutankhamon. Donc c'est d'abord une histoire née en Egypte ancienne, les arabes n'ont fait que la reprendre sous une autre forme, en bons champions de traduction, recylcage et récupération qu'ils sont :). Voici un autre exemple, avec un autre personnage égyptien ancien qui s'est retrouvé domestiqué par les Cheikhs et Ayatollahs dans leur livre de Mille et Une balivernes qui n'ont que trop duré...

Shérazade ou Shéhérazade, un personnage central des Milles et Une Nuits. Un conte Quand ce n'est pas d'origine arabe, c'est du persan. Comme toujours ! Et l'Egypte ancienne, on en fait quoi ? Eh bien, l'astuce est très simple : équilibrer le débat en mettant un poids de l'autres côté, càd à l'ouest de l'Egypte pour enrayer le déséquilibre causé par l'orient.

Quel conte kabyle serait proche, par moments, du conte de Shérazade ? C'est celui du personnage mi-Cendrillon - mi-Shérazade dont le nom diffère d'une région de Kabylie à autre - Aicha, le plus souvent (merci au passage à l'auteur de cette vidéo et surtout à sa maman la narratrice de ce conte)-, mais l'essentiel est que cette dernière est belle et très intelligente, sage ; elle est l'épouse du roi ou sultan mais aussi et surtout sa conseillère (juridique surtout :)) et carrément sa tête pensante : c'est elle la régente des affaires de la cour. On peut donc légitimement supposer que l'Egypte y serait aussi concernée par une histoire ou un contre sur une femme belle et intelligente aux destinées du royaume puisque cette histoire existe dans la tradition orale kabyle à l'ouest de l'Egypte et dans les écrits des camarades arabes et perses à l'est de l'Egypte.

Deuxième élément que la tradition kabyle peut apporter : le nom de ce personnage, de cette femme fantastique, aussi belle que sage et intelligente. Il est évident que Aicha est un emprunt récent du kab à l'arabe, le nom de ce personnage devrait avoir une consonace kabyle à l'image de Louja par exemple, autre fille mythique dans la tradition kabyle. C'est là que je me suis penché sur l'étymologie et la signification du nom, des noms de cette femme fantastique qui dirige le sultan et son royaume. Shérazade ou plutôt Shéhérazade est, nous dit-on, issu du persan "née/arrivée + (dans la) ville". La version arabe - c'est la langue de ce récit d'ailleurs - de ce nom est on ne peut plus évocatrice : shahr (mois) + zad (né), soit logiquement nouveau mois ou nouvelle lune. Et là ça a fait tilt ! Mais bien sûr, dans la tradition kabyle, c'est une autre fille fantastique dont le nom est Thiziri "le clair de lune", voir la déesse de la lune (on penserait plutôt à la pleine lune) ! Ce nom féminin kabyle Thiziri serait d'ailleurs en lien avec l'étymologie du nom d'Alger, le royaume fondé par les berbères Ziri ou Zirides, des fatimides étroitement liés à l'Egypte et au chiisme (exclusivement iranien/perse de nos jours) justement. On y reviendra le moment venu. Bref, le nom kabyle Thiziri (à l'ouest de l'Egypte) serait comparable au nom persan ou persan-arabe de Shérazade, Shéhérazade (à l'est de l'Egypte). Reste maintenant à localiser ce personnage au centre de ce monde : dans la tradition ou dans l'histoire de l'Egypte ancienne.

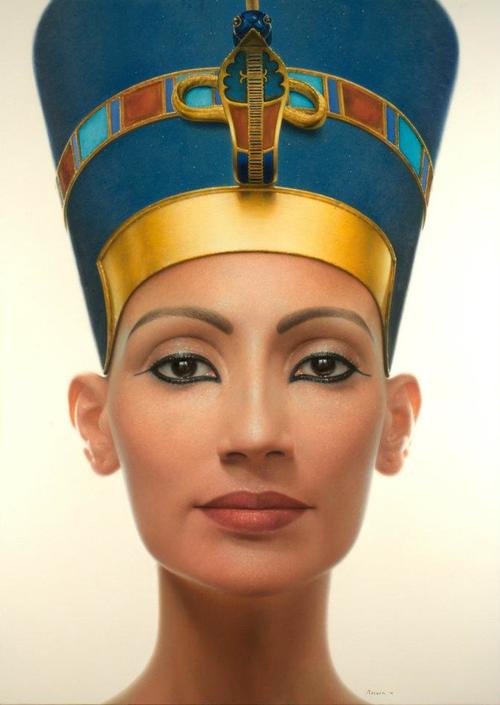

Très probablement, la femme fantastique, aussi belle que sage - une déesse quoi ! - dont il est question, la Shéhérazade des Mille et Une Nuits, la première Thiziri et la vraie Shérazade serait celle que vous voyez ci-dessus sur l'illustration : Néfertiti.

Et c'est sans appel ! Et ça va jusqu'à l'étymologie du nom : zad "née, venue" en persan, zad "né" (ou djat "elle est venue") en arabe dans le nom de Shéhérazade est dans le nom de Néfertiti "t-jty". Néfertiti était rayonnante de beauté, d'intelligence et de sagesse ; Néfertiti était aux commandes, c'était elle qui gouvernait. Et son mari était Akhénaton qui, d'après ce qu'on nous dit, aurait déclenché une revolution en remplaçant le culte d'Amon par un nouveau culte : celui du dieu Aton, le soleil rayonnant. Akhénaton s'est-il pris pour le Roi soleil en considérant que son épouse Néferiti était la déesse Lune ? Des Rois-Soleil l'histoire en a connu :) Plus sérieusement, au lieu de voir dans l'histoire du culte d'Aton instauré par Akhénaton le début du monothéisme (point de vue des chercheurs et égyptologues occidentaux), ne serait-il pas plus raisonnable d'y voir, par exemple, la substitution d'un calendrier par un autre, ou bien de voir dans cette hérésie la première version ou les origines de l'apparition du clivage entre Sunnites (culte d'Amon ?) et Chiites (culte d'Aton ?) en Egypte ancienne ? L'histoire de répète souvent ! Après tout, Néfertiti a bel et bien été transposée dans le temps pour trouver place dans l'imaginaire des Perses justement, auxquels on attribue la paternité du personnage Shéhérazade, qui, à mon avis, serait une Néfértiti bis.

Elle est immense l'Egypte ancienne, immense !...

P.S.

A ma connaissance, si la momie d'Akhénaton a été identifiée et retrouvée, celle de Néfertiti ne l'est toujous pas. Curieuse histoire... ou conte de Mille et Une Nuits ? Et puis, strictement sur le plan étymologique, la comparaison de NFR "beauté" en ancien égyptien dans le nom de Néfértiti au kabyle ZR ou TZR de Thiziri donnerait peut-être qlq chose d'important.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est du pays kabyle que l'on voit le mieux la mise à sac de l'héritage de l'immense Egypte ancienne, de son patrimoine matériel et immatériel par les camarades à l'est de la mer rouge. Ce pillage ou vol de mémoire va jusqu'à la domestication de personnages de contes populaires et/ou de personnage historiques, donc au plagiat. Souvenez-vous, on a écrit sur ce blog que le vrai Aladin, personnage des Mille et Une Nuits, serait probablement Toutankhamon. Donc c'est d'abord une histoire née en Egypte ancienne, les arabes n'ont fait que la reprendre sous une autre forme, en bons champions de traduction, recylcage et récupération qu'ils sont :). Voici un autre exemple, avec un autre personnage égyptien ancien qui s'est retrouvé domestiqué par les Cheikhs et Ayatollahs dans leur livre de Mille et Une balivernes qui n'ont que trop duré...

Shérazade ou Shéhérazade, un personnage central des Milles et Une Nuits. Un conte Quand ce n'est pas d'origine arabe, c'est du persan. Comme toujours ! Et l'Egypte ancienne, on en fait quoi ? Eh bien, l'astuce est très simple : équilibrer le débat en mettant un poids de l'autres côté, càd à l'ouest de l'Egypte pour enrayer le déséquilibre causé par l'orient.

Quel conte kabyle serait proche, par moments, du conte de Shérazade ? C'est celui du personnage mi-Cendrillon - mi-Shérazade dont le nom diffère d'une région de Kabylie à autre - Aicha, le plus souvent (merci au passage à l'auteur de cette vidéo et surtout à sa maman la narratrice de ce conte)-, mais l'essentiel est que cette dernière est belle et très intelligente, sage ; elle est l'épouse du roi ou sultan mais aussi et surtout sa conseillère (juridique surtout :)) et carrément sa tête pensante : c'est elle la régente des affaires de la cour. On peut donc légitimement supposer que l'Egypte y serait aussi concernée par une histoire ou un contre sur une femme belle et intelligente aux destinées du royaume puisque cette histoire existe dans la tradition orale kabyle à l'ouest de l'Egypte et dans les écrits des camarades arabes et perses à l'est de l'Egypte.

Deuxième élément que la tradition kabyle peut apporter : le nom de ce personnage, de cette femme fantastique, aussi belle que sage et intelligente. Il est évident que Aicha est un emprunt récent du kab à l'arabe, le nom de ce personnage devrait avoir une consonace kabyle à l'image de Louja par exemple, autre fille mythique dans la tradition kabyle. C'est là que je me suis penché sur l'étymologie et la signification du nom, des noms de cette femme fantastique qui dirige le sultan et son royaume. Shérazade ou plutôt Shéhérazade est, nous dit-on, issu du persan "née/arrivée + (dans la) ville". La version arabe - c'est la langue de ce récit d'ailleurs - de ce nom est on ne peut plus évocatrice : shahr (mois) + zad (né), soit logiquement nouveau mois ou nouvelle lune. Et là ça a fait tilt ! Mais bien sûr, dans la tradition kabyle, c'est une autre fille fantastique dont le nom est Thiziri "le clair de lune", voir la déesse de la lune (on penserait plutôt à la pleine lune) ! Ce nom féminin kabyle Thiziri serait d'ailleurs en lien avec l'étymologie du nom d'Alger, le royaume fondé par les berbères Ziri ou Zirides, des fatimides étroitement liés à l'Egypte et au chiisme (exclusivement iranien/perse de nos jours) justement. On y reviendra le moment venu. Bref, le nom kabyle Thiziri (à l'ouest de l'Egypte) serait comparable au nom persan ou persan-arabe de Shérazade, Shéhérazade (à l'est de l'Egypte). Reste maintenant à localiser ce personnage au centre de ce monde : dans la tradition ou dans l'histoire de l'Egypte ancienne.

Très probablement, la femme fantastique, aussi belle que sage - une déesse quoi ! - dont il est question, la Shéhérazade des Mille et Une Nuits, la première Thiziri et la vraie Shérazade serait celle que vous voyez ci-dessus sur l'illustration : Néfertiti.

Et c'est sans appel ! Et ça va jusqu'à l'étymologie du nom : zad "née, venue" en persan, zad "né" (ou djat "elle est venue") en arabe dans le nom de Shéhérazade est dans le nom de Néfertiti "t-jty". Néfertiti était rayonnante de beauté, d'intelligence et de sagesse ; Néfertiti était aux commandes, c'était elle qui gouvernait. Et son mari était Akhénaton qui, d'après ce qu'on nous dit, aurait déclenché une revolution en remplaçant le culte d'Amon par un nouveau culte : celui du dieu Aton, le soleil rayonnant. Akhénaton s'est-il pris pour le Roi soleil en considérant que son épouse Néferiti était la déesse Lune ? Des Rois-Soleil l'histoire en a connu :) Plus sérieusement, au lieu de voir dans l'histoire du culte d'Aton instauré par Akhénaton le début du monothéisme (point de vue des chercheurs et égyptologues occidentaux), ne serait-il pas plus raisonnable d'y voir, par exemple, la substitution d'un calendrier par un autre, ou bien de voir dans cette hérésie la première version ou les origines de l'apparition du clivage entre Sunnites (culte d'Amon ?) et Chiites (culte d'Aton ?) en Egypte ancienne ? L'histoire de répète souvent ! Après tout, Néfertiti a bel et bien été transposée dans le temps pour trouver place dans l'imaginaire des Perses justement, auxquels on attribue la paternité du personnage Shéhérazade, qui, à mon avis, serait une Néfértiti bis.

Elle est immense l'Egypte ancienne, immense !...

P.S.

A ma connaissance, si la momie d'Akhénaton a été identifiée et retrouvée, celle de Néfertiti ne l'est toujous pas. Curieuse histoire... ou conte de Mille et Une Nuits ? Et puis, strictement sur le plan étymologique, la comparaison de NFR "beauté" en ancien égyptien dans le nom de Néfértiti au kabyle ZR ou TZR de Thiziri donnerait peut-être qlq chose d'important.

mardi 8 mars 2016

Le Marathon Kabyle

La Terre Kabyle, partie 3 : Hartadem

On a parlé précédemment du folklore et de la force de l’image. Eh bien en pays kabyle, on est bien servis en la matière ! Voici une fantastique randonnée en Kabylie, en mots et images, qui, une nouvelle fois, nous démontrera combien le terroir kabyle est riche, très riche en termes de mémoire.

Visite en Kabylie profonde, chez le laboureur de champs (accidentés il faut le souligner), le vénérable Dda Ali (visionner la vidéo). Le labour (thayarza) en Kabylie diffère à peine de qu’il était dans la haute antiquité : le fellah (agriculteur) ou a-mekraz (le laboureur) attèle une paire de bœufs (thayuga) et manie la charrue attachée au joug pour labourer le champ, comme sur cette illustration de ce métier en Egypte ancienne.

Maintenant, si vous permettez, je vais me permettre de remuer de fond en comble votre cerveau pour la bonne cause : tirer le maximum de cette image du laboureur. Prenons l’image ou plutôt l’icône du laboureur à pied d’œuvre :

Maintenant je vous propose de la regarder la terre vers le bas, la même image mais symétrique (voir ci-dessous). Armés de notre lexique correspondant, quel autre métier que celui de laboureur de terre voyons-nous sur cette image ? Ce pas est fondamental pour la jugeote kabyle, car si notre langue regorge de fables, d’expressions imagées jusqu’à présent, c’est que l’algorithme de la langue kabyle s’y prête. Et aujourd’hui, en plus de mieux comprendre sa langue, il faut aussi savoir en faire un meilleur usage et l’aiguiser comme une arme. Alors que voyons-nous sur cette image si on l’a transposait sur un autre élément que la terre : le feu (une autre fois), l’air ou l’eau ?

KRZ de krez « labourer, sillonner » en kabyle va le plus normalement du monde s’apparenter… à la charrue, le Plug en russe ou Plough ou Plow en anglois et avec la notion de « Densité » en russe plot "chair, corps", plotnost "densité", plotnik « menuisier-charpentier » (le métier de Jésus) et surtout – ici le Kabyle Dda Ali, le laboureur de terre kabyle va prendre un pied marin et devenir un Carthaginois maître de la mer Méditerranée – avec la notion de Flotte, de flottabilité d'un corps expliquée par sa densité (poussée d'Archimède). C’est sans appel, le détail sera rapporté ultérieurement si nécessaire.

On retourne l’image de 180° pour la remettre à sa place usuelle. Anglois, take gare (gare à vous, quoi !) Cette idée de tourner-retourner l’image-icône du laboureur m’est venue alors que j’avais la tête en bas et pendante et la pomme d’Adam tombante en train d’observer le monde à l’envers. Je ne sais ce que Sir Isaac Newton a reçu comme pomme sur la caboche, mais je suis sûr d’une chose : une loi universelle est une loi qui marche dans les deux sens : dans le sens droit (normal) et inverse (symétrique), tête en haut et tête en bas. D’une certaine façon, c’est une loi valable pour un hémisphère (nord, droit pour le cerveau supposons), comme pour l’autre (sud, gauche pour le cerveau supposons). Et cette loi, c’est la Mesure. En kabyle, c’est KTL de k'thill « mesurer » car le laboureur kabyle comme Dda Ali sillonne donc quadrille le champ et le mesure avec ses pieds (podomètre)… qui s’apparente naturellement au terme supposé grec Katolikos « général, universel » qui a donné Catholique « universel ». C’est le principe de Loi Universelle, en kabyle on diraita plutôt Mesure Universelle ou simplement K'thill. Bref, la découverte de la Loi Universelle de la Gravitation est aussi sur cette image du laboureur tourné et retourné, elle fera objet d’un billet à part le moment venu, les jours de Newton sont comptés en tout cas.

Equinoxe

Cette mesure catholique, valable dans un sens comme d’un autre, témoigne d’une égalité ou équivalence. Par exemple, la hauteur d’une tige (ou bâton vertical ou de la Grande Pyramide de Gizeh) égale à la longueur de son ombre, donc le soleil fait 45°avec la verticale. Ou bien deux côtés d’un triangle isocèle. Ou bien le versant illuminé (a-samar) est égal au versant ombragé (a-malou). Ou tout simplement la Terre à l’équinoxe de printemps et d’automne, justement aux périodes de labour en pays kabyle et pas seulement. Le labour pourrait être ainsi apparenté aux équinoxes, harthadhem serait alors l’équinoxe d’automne. On y trouverait aussi la notion d'Equation. Tranposée sur notre astre satellite, ce fifty-fifty universel donnerait une demi-Lune.

Harthadem

Selon le calendrier agraire kabyle, Harthadhem (Hartadem) est la période de labours de fin d’automne. Ce n’est le verbe kabyle KRZ krez « labourer, sillonner » mais la forme arabe/masri HRT mehrath « charrue » qui est utilisé. On dit aussi kredh « creuser-gratter » en kab. L’intérêt est ailleurs : harthadhem n’est utilisé qu’en kabyle et il est exactement le même que Kerthagen ou Cathagen pour Carthage, Carthaginois. C’est sans appel, et ce thème sera développé dans un billet à part le moment venu. Pour le petite histoire, celle qui va venir plus loin, le terme Hartani « fou amoureux, amateur de femmes/de sexe ou sorte d’obsédé sexuel » vient de là, de harthadhem. Ce terme hartani pourrait être en lien avec les Haratins ou "maures noirs" (pléonasme !) de Mauritanie et serait notre équivalent du grec értythréen pour « rouge ». On y reviendra.

Tayarza

Quelle autre hypostase sied à notre laboureur kabyle Dda Ali et quel serait le terme grec à rapprocher du kabyle krez « labourer, sillonner » et tayarza « labour » ? La réponse va vous faire "vaciller" : Eros, d’où érotique. Eh oui, tayarza « le labour », c’est Erotika ! et notre laboureur kabyle est Eros. Pour faire simple, « laboureur » = « amoureux ». Le labour est l’amour, pas autrement ! On développera ce thème séparément surtout que Eros en grec est Cupidon en latin et Amour chez Apulée (ici le lien avec le cœur « ur, ul »n voire même de hemel "aimer" en kab serait indéniable).

Marathon

Notre laboureur kabyle Dda Ali a peut-être une tête de maure aves son turban de fellah « agriculteur, paysan », mais c’est une tête ! Il témoigne du fait que le métier de laboureur est un métier noble même s’il est pénible : c’est un métier de marathonien. La notion de « fois », en kab thi-kelt, avridh plus mera que l’on partage avec le masri/arabe, serait liée à la tête ("tête de maure") et au labour. Marathon serait 40 dans le système de mesure. Bref, ce thème de marathonien sera développé ensemble avec le thème de Carthage dans un billet à part prochainement.

Le Chemin de Croix

Maintenant voyons l’aspect ou l’interprétation de cette image du laboureur qui se retrouverait dans les textes religieux. Il suffit de regarder l’image ci-dessus d’une scène qui date de l’Egypte ancienne. La croix ansée Ankh "vie" des anciens Egyptiens y est. Notre marathon évoqué ci-dessus va simplement devenir le Chemin de Croix, et l’indice de 40 serait la durée (quarante jours) du jeûne chez les Chrétiens qui se termine par le Vendredi saint. Logiquement, le Ramadan « jeûne, carême » chez les Musulmans selon le calendrier hégirien équivaudrait au « marathon », à Harthadem « labours de fin d’automne » sur le calendrier agraire kabyle. A démontrer.

Pour terminer, une toute petite comparaison. L’attelage dans le pays kabyle est apparenté surtout à tha-yuga (2, la paire de bœufs de trait), dans le pays russe il l’est à la « troïka », trois chevaux, 3. On peut en tirer beaucoup de choses intéressantes, et la première d’entre-elles est que « thayuga » kabyle et « troïka » russe nous amènent droit aux notions de… triangle, diagonale, et de Géométrie plus globalement. Eh oui, notre laboureur ou le « maître des bœufs » - vu-yzgaren ou Bouyezgarène en kab – est non seulement un géomètre (il mesure la terre qu’il laboure) mais aussi un fin calculateur, mathématicien et spécialiste ou prof de géométrie !

On termine ce billet par un chant de Dda Yidhir sur la tradition agraire kabyle, je la dédie à cet humble et vénérable laboureur kabyle Dda Ali et ses collègues dans le pays kabyle et partout ailleurs dans ce monde.

On a parlé précédemment du folklore et de la force de l’image. Eh bien en pays kabyle, on est bien servis en la matière ! Voici une fantastique randonnée en Kabylie, en mots et images, qui, une nouvelle fois, nous démontrera combien le terroir kabyle est riche, très riche en termes de mémoire.

Visite en Kabylie profonde, chez le laboureur de champs (accidentés il faut le souligner), le vénérable Dda Ali (visionner la vidéo). Le labour (thayarza) en Kabylie diffère à peine de qu’il était dans la haute antiquité : le fellah (agriculteur) ou a-mekraz (le laboureur) attèle une paire de bœufs (thayuga) et manie la charrue attachée au joug pour labourer le champ, comme sur cette illustration de ce métier en Egypte ancienne.

Maintenant, si vous permettez, je vais me permettre de remuer de fond en comble votre cerveau pour la bonne cause : tirer le maximum de cette image du laboureur. Prenons l’image ou plutôt l’icône du laboureur à pied d’œuvre :

Maintenant je vous propose de la regarder la terre vers le bas, la même image mais symétrique (voir ci-dessous). Armés de notre lexique correspondant, quel autre métier que celui de laboureur de terre voyons-nous sur cette image ? Ce pas est fondamental pour la jugeote kabyle, car si notre langue regorge de fables, d’expressions imagées jusqu’à présent, c’est que l’algorithme de la langue kabyle s’y prête. Et aujourd’hui, en plus de mieux comprendre sa langue, il faut aussi savoir en faire un meilleur usage et l’aiguiser comme une arme. Alors que voyons-nous sur cette image si on l’a transposait sur un autre élément que la terre : le feu (une autre fois), l’air ou l’eau ?

KRZ de krez « labourer, sillonner » en kabyle va le plus normalement du monde s’apparenter… à la charrue, le Plug en russe ou Plough ou Plow en anglois et avec la notion de « Densité » en russe plot "chair, corps", plotnost "densité", plotnik « menuisier-charpentier » (le métier de Jésus) et surtout – ici le Kabyle Dda Ali, le laboureur de terre kabyle va prendre un pied marin et devenir un Carthaginois maître de la mer Méditerranée – avec la notion de Flotte, de flottabilité d'un corps expliquée par sa densité (poussée d'Archimède). C’est sans appel, le détail sera rapporté ultérieurement si nécessaire.

On retourne l’image de 180° pour la remettre à sa place usuelle. Anglois, take gare (gare à vous, quoi !) Cette idée de tourner-retourner l’image-icône du laboureur m’est venue alors que j’avais la tête en bas et pendante et la pomme d’Adam tombante en train d’observer le monde à l’envers. Je ne sais ce que Sir Isaac Newton a reçu comme pomme sur la caboche, mais je suis sûr d’une chose : une loi universelle est une loi qui marche dans les deux sens : dans le sens droit (normal) et inverse (symétrique), tête en haut et tête en bas. D’une certaine façon, c’est une loi valable pour un hémisphère (nord, droit pour le cerveau supposons), comme pour l’autre (sud, gauche pour le cerveau supposons). Et cette loi, c’est la Mesure. En kabyle, c’est KTL de k'thill « mesurer » car le laboureur kabyle comme Dda Ali sillonne donc quadrille le champ et le mesure avec ses pieds (podomètre)… qui s’apparente naturellement au terme supposé grec Katolikos « général, universel » qui a donné Catholique « universel ». C’est le principe de Loi Universelle, en kabyle on diraita plutôt Mesure Universelle ou simplement K'thill. Bref, la découverte de la Loi Universelle de la Gravitation est aussi sur cette image du laboureur tourné et retourné, elle fera objet d’un billet à part le moment venu, les jours de Newton sont comptés en tout cas.

Equinoxe

Cette mesure catholique, valable dans un sens comme d’un autre, témoigne d’une égalité ou équivalence. Par exemple, la hauteur d’une tige (ou bâton vertical ou de la Grande Pyramide de Gizeh) égale à la longueur de son ombre, donc le soleil fait 45°avec la verticale. Ou bien deux côtés d’un triangle isocèle. Ou bien le versant illuminé (a-samar) est égal au versant ombragé (a-malou). Ou tout simplement la Terre à l’équinoxe de printemps et d’automne, justement aux périodes de labour en pays kabyle et pas seulement. Le labour pourrait être ainsi apparenté aux équinoxes, harthadhem serait alors l’équinoxe d’automne. On y trouverait aussi la notion d'Equation. Tranposée sur notre astre satellite, ce fifty-fifty universel donnerait une demi-Lune.

Harthadem

Selon le calendrier agraire kabyle, Harthadhem (Hartadem) est la période de labours de fin d’automne. Ce n’est le verbe kabyle KRZ krez « labourer, sillonner » mais la forme arabe/masri HRT mehrath « charrue » qui est utilisé. On dit aussi kredh « creuser-gratter » en kab. L’intérêt est ailleurs : harthadhem n’est utilisé qu’en kabyle et il est exactement le même que Kerthagen ou Cathagen pour Carthage, Carthaginois. C’est sans appel, et ce thème sera développé dans un billet à part le moment venu. Pour le petite histoire, celle qui va venir plus loin, le terme Hartani « fou amoureux, amateur de femmes/de sexe ou sorte d’obsédé sexuel » vient de là, de harthadhem. Ce terme hartani pourrait être en lien avec les Haratins ou "maures noirs" (pléonasme !) de Mauritanie et serait notre équivalent du grec értythréen pour « rouge ». On y reviendra.

Tayarza

Quelle autre hypostase sied à notre laboureur kabyle Dda Ali et quel serait le terme grec à rapprocher du kabyle krez « labourer, sillonner » et tayarza « labour » ? La réponse va vous faire "vaciller" : Eros, d’où érotique. Eh oui, tayarza « le labour », c’est Erotika ! et notre laboureur kabyle est Eros. Pour faire simple, « laboureur » = « amoureux ». Le labour est l’amour, pas autrement ! On développera ce thème séparément surtout que Eros en grec est Cupidon en latin et Amour chez Apulée (ici le lien avec le cœur « ur, ul »n voire même de hemel "aimer" en kab serait indéniable).

Marathon

Notre laboureur kabyle Dda Ali a peut-être une tête de maure aves son turban de fellah « agriculteur, paysan », mais c’est une tête ! Il témoigne du fait que le métier de laboureur est un métier noble même s’il est pénible : c’est un métier de marathonien. La notion de « fois », en kab thi-kelt, avridh plus mera que l’on partage avec le masri/arabe, serait liée à la tête ("tête de maure") et au labour. Marathon serait 40 dans le système de mesure. Bref, ce thème de marathonien sera développé ensemble avec le thème de Carthage dans un billet à part prochainement.

Le Chemin de Croix

Maintenant voyons l’aspect ou l’interprétation de cette image du laboureur qui se retrouverait dans les textes religieux. Il suffit de regarder l’image ci-dessus d’une scène qui date de l’Egypte ancienne. La croix ansée Ankh "vie" des anciens Egyptiens y est. Notre marathon évoqué ci-dessus va simplement devenir le Chemin de Croix, et l’indice de 40 serait la durée (quarante jours) du jeûne chez les Chrétiens qui se termine par le Vendredi saint. Logiquement, le Ramadan « jeûne, carême » chez les Musulmans selon le calendrier hégirien équivaudrait au « marathon », à Harthadem « labours de fin d’automne » sur le calendrier agraire kabyle. A démontrer.

Pour terminer, une toute petite comparaison. L’attelage dans le pays kabyle est apparenté surtout à tha-yuga (2, la paire de bœufs de trait), dans le pays russe il l’est à la « troïka », trois chevaux, 3. On peut en tirer beaucoup de choses intéressantes, et la première d’entre-elles est que « thayuga » kabyle et « troïka » russe nous amènent droit aux notions de… triangle, diagonale, et de Géométrie plus globalement. Eh oui, notre laboureur ou le « maître des bœufs » - vu-yzgaren ou Bouyezgarène en kab – est non seulement un géomètre (il mesure la terre qu’il laboure) mais aussi un fin calculateur, mathématicien et spécialiste ou prof de géométrie !

lundi 7 mars 2016

Icône

La Terre Kabyle, partie 2 : Image

Le peuple, le folklore, ça va ensemble. La terre des hommes regorge de mythes, légendes, poèmes, récits épiques, contes, fables et autres histoires, lorsque l’imaginaire se mêle ou se substitue carrément à la réalité grâce à l’esprit fécond de l’homme. Et si l’on allait voir à la source de cette « production intellectuelle » prolifique ?

L’idée de base consiste à dire qu’il y aurait une relation entre le Peuple, le Feu, l’Imaginaire et donc la Fable (mythologie) et un Personnage ou une « divinité » qui l’incarnerait, un animal ou un oiseau par exemple. Ainsi, le « faucon des montagnes » (l’vaz idhurar), qui dans la tradition kabyle serait un oiseau fabuleux, un pur produit de l’imagination des hommes, serait le premier candidat à ce rôle. Ce ne sont là que les premiers éléments de futures hypothèses de travail, et l’intérêt d’en parler dès à présent est d’un importance capitale :

Le faucon Horus, la divinité égyptienne ancienne, est le plus à même d’indiquer le début de l’écriture du vécu (histoire), et voire même de l’imaginaire des hommes (mythologie). Pour faire simple :

Horus serait le père (le « dieu ») de l’histoire (et de la mythologie ?)

Son alter-égo de l’autre côte de la Méditerranée ? Peut-être, qui sait, Hérodote des anciens Grecs serait un personnage réel, un homme considéré comme étant le « père de l’histoire ».

Essayons d’aller plus loin dans le temps, des millénaires en arrière, du temps des peintures rupestres au Tassili (Sahara) ou l’art rupestre des grottes préhistoriques en France et autres pétroglyphes d’Egypte. Les hommes se sont toujours réunis autour d’un feu pour échanger, communiquer, se parler, se socialiser, etc. Imaginons une taverne préhistorique, où des hommes et femmes d’un clan sont réunis autour d’un feu pour se réchauffer et discuter. Quels seraient à votre avis les membres de ce clan les plus prompts à dessiner, peinture sur la roche ? L’artiste-peintre des grottes par excellence serait à mon avis celui que la narration autour de l’âtre ou du feu n’intéresse pas, et ce n’est pas par caprice propre mais par celui de la nature : le sourd-muet ! La gestuelle des mains est le seul moyen de s’exprimer pour celui-ci, et le geste de sa main imprégnée de cendres du feu éteint de la narration aurait sans doute donné naissance à l’art rupestre, à la représentation d'une scène réelle ou imaginaire par l’image, à la peinture en général.

Le terme Icône, issu du grec « petite image », est étrangement proche du terme kabyle a-agun (agoune) « le muet, le sourd-muet », peut-être par coïncidence mais force est d’avouer qu’il n’y a pas de meilleur explication à une représentation figée, statique : elle est muette. Le terme latin par contre, imago ou image devrait nous renvoyer plutôt au feu : la source de la narration, de l'imaginaire, des fables, des mythes et de l’histoire des hommes.

Le peuple, le folklore, ça va ensemble. La terre des hommes regorge de mythes, légendes, poèmes, récits épiques, contes, fables et autres histoires, lorsque l’imaginaire se mêle ou se substitue carrément à la réalité grâce à l’esprit fécond de l’homme. Et si l’on allait voir à la source de cette « production intellectuelle » prolifique ?

L’idée de base consiste à dire qu’il y aurait une relation entre le Peuple, le Feu, l’Imaginaire et donc la Fable (mythologie) et un Personnage ou une « divinité » qui l’incarnerait, un animal ou un oiseau par exemple. Ainsi, le « faucon des montagnes » (l’vaz idhurar), qui dans la tradition kabyle serait un oiseau fabuleux, un pur produit de l’imagination des hommes, serait le premier candidat à ce rôle. Ce ne sont là que les premiers éléments de futures hypothèses de travail, et l’intérêt d’en parler dès à présent est d’un importance capitale :

Le faucon Horus, la divinité égyptienne ancienne, est le plus à même d’indiquer le début de l’écriture du vécu (histoire), et voire même de l’imaginaire des hommes (mythologie). Pour faire simple :

Horus serait le père (le « dieu ») de l’histoire (et de la mythologie ?)

Son alter-égo de l’autre côte de la Méditerranée ? Peut-être, qui sait, Hérodote des anciens Grecs serait un personnage réel, un homme considéré comme étant le « père de l’histoire ».

Essayons d’aller plus loin dans le temps, des millénaires en arrière, du temps des peintures rupestres au Tassili (Sahara) ou l’art rupestre des grottes préhistoriques en France et autres pétroglyphes d’Egypte. Les hommes se sont toujours réunis autour d’un feu pour échanger, communiquer, se parler, se socialiser, etc. Imaginons une taverne préhistorique, où des hommes et femmes d’un clan sont réunis autour d’un feu pour se réchauffer et discuter. Quels seraient à votre avis les membres de ce clan les plus prompts à dessiner, peinture sur la roche ? L’artiste-peintre des grottes par excellence serait à mon avis celui que la narration autour de l’âtre ou du feu n’intéresse pas, et ce n’est pas par caprice propre mais par celui de la nature : le sourd-muet ! La gestuelle des mains est le seul moyen de s’exprimer pour celui-ci, et le geste de sa main imprégnée de cendres du feu éteint de la narration aurait sans doute donné naissance à l’art rupestre, à la représentation d'une scène réelle ou imaginaire par l’image, à la peinture en général.

Le terme Icône, issu du grec « petite image », est étrangement proche du terme kabyle a-agun (agoune) « le muet, le sourd-muet », peut-être par coïncidence mais force est d’avouer qu’il n’y a pas de meilleur explication à une représentation figée, statique : elle est muette. Le terme latin par contre, imago ou image devrait nous renvoyer plutôt au feu : la source de la narration, de l'imaginaire, des fables, des mythes et de l’histoire des hommes.

dimanche 6 mars 2016

Les Gauloises

La Terre Kabyle, partie 1 . Les Gauloises

Circonstances obligent, changement de cap : à plus tard Cap Carbon, bonjour la Kabylie profonde ! Les adversaires de la Kabylie ont beau la caricaturer et résumer sa culture multiséculaire à du « simple folklore sans intérêt », la Kabylie trouvera toujours le moyen de descendre en flammes ses détracteurs et leur interprétation pour le moins malhonnête du patrimoine culturel kabyle. Et l’on commencera par le folklore justement, le pays kabyle faisant toujours usage de la fable comme nulle part ailleurs en ces temps de la modernité.

Le monde des oiseaux, des insectes et des animaux a toujours servi de repère aux hommes. Ainsi, les oiseaux de proie (et de haut vol !) sont généralement nobles, idem pour les fauves pour ce qui concerne les animaux, de même l’insecte travailleur est considéré comme noble. La fable, une parabole où les animaux ou oiseaux prennent la place des hommes, c’est d’abord une leçon de morale. Le folklore, lui, comme nous le verrons plus loin, est par le peuple et pour le peuple, il est le peuple lui-même.

La tradition kabyle oppose le vilain au beau et élégance. Ainsi, la poule (tha-yazidt) est bécasse par sa jugeote, vilaine par sa marche et surtout elle ne vole pas même si elle pond ! La poule est à l’opposé de tha-sekurt (la perdrix) qui symbolise l’élégance (et l’éloquence aussi !), la grâce dans son vol (et dans son champ) : une vraie princesse. Idem, le coq (a-yazit ou a-yazidh) est opposé à i-hiquel (le perdreau) . Au summum, il y a l’oiseau fabuleux, imaginaire que l’on apparente au faucon : l’vaz (faucon mâle) que personne n’a vu en Kabylie pour la simple raison qu’il s’agit d’un oiseau mythique, imaginaire ; tha-nina (faucon femelle), elle aussi imaginaire, qui symbolise beauté, élégance, grâce et éternelle jeunesse : c’est la reine de beauté.

Elégance rime avec éloquence, et la poule illustre cette logique kabyle. En effet, un bègue en kabyle est dit a-qew-qaw, sans doute à cause de a-qavuv, n’qev « bec, becqueter ». C’est-à-dire que la poule béquette et mange grain par grain, c’est ça : ………... En pointillé. L’éloquence c’est l’inverse : parler d’un trait comme l’on mange en tas, avec une cuillère : tha-ghundjay-th « la cuillère » est à coup sûr en relation avec a-ghendjur « nez aquilin » en kab, aquilin qui symboliserait un parler clean, l’éloquence (à la Cicéron !). Le petit nez retroussé de poule/de coq ou un nez camus symboliserait exactement le contraire : la bègue, ou toute personne ayant un défaut de langage (par rapport à un autre), par exemple, celui ou celle qui parle gras, à l'instar des Gaulois et Gauloises, Français et Françaises qui grasseyent sans pitié le R (en « gh »). Ce « défaut de coq/poule » de R grasseyé chez les Gaulois et Gauloises, Français et Françaises, se retrouve chez les Kabyles aussi, mais là il s’agit non pas du R mais soit de la gutturale Q, soit le Djim (dadjadja "poule" en arabe), soit de la gamma occlusive Ga en remplacement du Q et Dja, souvent chez les « arabes » algériens du sud et en masri (arabe égyptien).

Vu du côté sud de la Méditerranée, le "parler de poule" avec le R grasseyé est un parler barbare :) Vu du côté nord, le "parler de poule" avec une gutturale Q est un parler barbare :) Comme quoi personne n’est parfait !

Post-Scriptum

Qlqs remarques s'imposent.

D'abord, la racine kabyle GNJ ou GNZR de a-ghunja "la louche", tha-ghunjat-th "la cuillère" et a-ghenjur "(nez) aquilin" aurait un lien avec 1)... le Janissaire, au travers la cuillère du chorbadji-serveur de soupe et leur capitaine (lire La fabuleuse image du janissaire) et 2) avec le Khodja "secrétaire, greffier ?". C'est une piste à exploiter.

Ensuite, il y a le Djim en masri/arabe (pour gamma, G ou C) qui, on l'a dit plus haut, supplanterait parfois la gutturale Q ou la gamme occlusive Ga, serait aussi un 2 comme pour le (chiffre du) cygne. L'intérêt de cet élément est qu'il peut nous servir à remonter jusqu'à l'écriture des anciens Egyptiens, notamment pour comprendre le passage des hiéroglyphes (on desssin des objets, animaux) à leur forme simplifiée, à l'écriture hiératique (signes, symboles). On y reviendra le moment venu.

Circonstances obligent, changement de cap : à plus tard Cap Carbon, bonjour la Kabylie profonde ! Les adversaires de la Kabylie ont beau la caricaturer et résumer sa culture multiséculaire à du « simple folklore sans intérêt », la Kabylie trouvera toujours le moyen de descendre en flammes ses détracteurs et leur interprétation pour le moins malhonnête du patrimoine culturel kabyle. Et l’on commencera par le folklore justement, le pays kabyle faisant toujours usage de la fable comme nulle part ailleurs en ces temps de la modernité.

Le monde des oiseaux, des insectes et des animaux a toujours servi de repère aux hommes. Ainsi, les oiseaux de proie (et de haut vol !) sont généralement nobles, idem pour les fauves pour ce qui concerne les animaux, de même l’insecte travailleur est considéré comme noble. La fable, une parabole où les animaux ou oiseaux prennent la place des hommes, c’est d’abord une leçon de morale. Le folklore, lui, comme nous le verrons plus loin, est par le peuple et pour le peuple, il est le peuple lui-même.

La tradition kabyle oppose le vilain au beau et élégance. Ainsi, la poule (tha-yazidt) est bécasse par sa jugeote, vilaine par sa marche et surtout elle ne vole pas même si elle pond ! La poule est à l’opposé de tha-sekurt (la perdrix) qui symbolise l’élégance (et l’éloquence aussi !), la grâce dans son vol (et dans son champ) : une vraie princesse. Idem, le coq (a-yazit ou a-yazidh) est opposé à i-hiquel (le perdreau) . Au summum, il y a l’oiseau fabuleux, imaginaire que l’on apparente au faucon : l’vaz (faucon mâle) que personne n’a vu en Kabylie pour la simple raison qu’il s’agit d’un oiseau mythique, imaginaire ; tha-nina (faucon femelle), elle aussi imaginaire, qui symbolise beauté, élégance, grâce et éternelle jeunesse : c’est la reine de beauté.

Elégance rime avec éloquence, et la poule illustre cette logique kabyle. En effet, un bègue en kabyle est dit a-qew-qaw, sans doute à cause de a-qavuv, n’qev « bec, becqueter ». C’est-à-dire que la poule béquette et mange grain par grain, c’est ça : ………... En pointillé. L’éloquence c’est l’inverse : parler d’un trait comme l’on mange en tas, avec une cuillère : tha-ghundjay-th « la cuillère » est à coup sûr en relation avec a-ghendjur « nez aquilin » en kab, aquilin qui symboliserait un parler clean, l’éloquence (à la Cicéron !). Le petit nez retroussé de poule/de coq ou un nez camus symboliserait exactement le contraire : la bègue, ou toute personne ayant un défaut de langage (par rapport à un autre), par exemple, celui ou celle qui parle gras, à l'instar des Gaulois et Gauloises, Français et Françaises qui grasseyent sans pitié le R (en « gh »). Ce « défaut de coq/poule » de R grasseyé chez les Gaulois et Gauloises, Français et Françaises, se retrouve chez les Kabyles aussi, mais là il s’agit non pas du R mais soit de la gutturale Q, soit le Djim (dadjadja "poule" en arabe), soit de la gamma occlusive Ga en remplacement du Q et Dja, souvent chez les « arabes » algériens du sud et en masri (arabe égyptien).

Vu du côté sud de la Méditerranée, le "parler de poule" avec le R grasseyé est un parler barbare :) Vu du côté nord, le "parler de poule" avec une gutturale Q est un parler barbare :) Comme quoi personne n’est parfait !

Post-Scriptum

Qlqs remarques s'imposent.

D'abord, la racine kabyle GNJ ou GNZR de a-ghunja "la louche", tha-ghunjat-th "la cuillère" et a-ghenjur "(nez) aquilin" aurait un lien avec 1)... le Janissaire, au travers la cuillère du chorbadji-serveur de soupe et leur capitaine (lire La fabuleuse image du janissaire) et 2) avec le Khodja "secrétaire, greffier ?". C'est une piste à exploiter.

Ensuite, il y a le Djim en masri/arabe (pour gamma, G ou C) qui, on l'a dit plus haut, supplanterait parfois la gutturale Q ou la gamme occlusive Ga, serait aussi un 2 comme pour le (chiffre du) cygne. L'intérêt de cet élément est qu'il peut nous servir à remonter jusqu'à l'écriture des anciens Egyptiens, notamment pour comprendre le passage des hiéroglyphes (on desssin des objets, animaux) à leur forme simplifiée, à l'écriture hiératique (signes, symboles). On y reviendra le moment venu.

mardi 9 février 2016

LE GAULOIS

Le Jules Kabyle

Voici comment la fable kabyle du Coq vs Renard, évoquée dans le billet précédent BAJAZET, nous amène à une conclusion pour le moins intéressante.

Charles de Gaulle. Un grand homme au nom évocateur. A l'époque coloniale, même l'indigène - eh oui ! c'est comme ça que l'on désignait nos pères et grands-pères sur leurs propres terres - était censé apprendre lui aussi le leitmotiv de la 3ème République : "Nos ancêtres les Gaulois...". Et ce ne sont pas des fadaises à vrai dire ! Et les Français ne sont pas seuls dans leur cas. Explications.

GAULE pour les Francs ~ GHL ou Jahiliya "paganisme, ignorance, ère antéislamique" version arabo-musulmane.

Si les Français revendiquaient jadis avec fierté leurs aïeux, leur héritage gaulois (paganisme en fait), les camarades arabo-musulmans font preuve d'un mépris qui n'a pas d'égal vis à vis des civilisations qui les ont précédés, y compris l'immense Egypte ancienne, car le terme jahiliya ne signifie pas simplement "païen" mais il cristallise une certaine haine des anciennes civilisations et des anciens peuples antérieurs à l'hégémonie islamique.

Il s'agit très probablement de la fin d'une ère, sous un signe du zodiaque par exemple, et là, on voit que la Gaule c'était avant, le royaume Franc après, de même que pour l'Egypte : jahilya avant, puis arabo-musulmane. C'est là qu'il faudra confondre les dates historiques et les calendriers.

Reste maintenant à comprendre quel serait le personnage mythique et fabuleux qui symboliserait cette ère païenne, la Gaule ou la Jahilya en Egypte. Et là, on revient à la fable kabyle du Coq vs le Renard-Chacal évoquée dans le post précédent :

Outre Bajazet ou tête de turc, le coq kabyle ayazidh/ayazit peut s'apparenter au iazik "langue (anatomie)" et surtout iazytchnik "païen" en russe, ajoutez-y le kabyle zik "antan, antique", ath zik "les anciens"et le compte est bon. En plus, le coq est aussi gaulois. Donc le Coq - mais pas la djadja :) en argot nordaf, la poule (dajaja) en arabe) - serait cet Aïeul avant l'arrivée des Écritures et des camarades religieux ;

Mais le renard ou plutôt le chacal aussi pourrait symboliser cette époque païenne. Anubis par exemple. Ou un autre monstre, un géant, un ogre, un orque :) Ainsi le Gaulois pourrait s'apparenter au Ghoul "ogre" en masri/arabe, traditionnellement en Nordaf il est s'apparente au waghzen "ogre" kabyle.

Et, la dernière hypothèse pour le moment, la plus rationnelle, voudrait que Gaulois ou Jahilya soient les deux alignes sur... Jules, Julien. Il s'agit tout simplement de Calendrier. "Nos ancêtres les Gaulois..." fait référence aux aïeux qui utilisaient la calendrier julien (la Gaule conquise par Jules César, la belle blague) ; idem pour la jahilya côté musulman qui indique tout ce qui antérieur à l'an zéro du calendrier musulman dit hégirien. Justement, (calendrier) grégorien ~ hégirien ! Et ça veut tout dire, notamment qu'il y a un gros problème dans les calendriers officiels des camarades religieux des deux bords, et les récentistes auraient raison sur ce point à mon avis :

- réforme chrétienne : le calendrier grégorien est avenu en 1582 après JC ;

- réforme musulmane : le calendrier hégirien est avenu en 622 après JC.

Il y a qlq chose qui cloche, j'en suis persuadé.

Et le coq kabyle ayazit pourrait être un jésuite :)

Non, ça serait plutôt le Jules kabyle.

Nos ancêtres les Gaulois ou Jahiliya n'est valable que pour les oldschool guys, ceux qui utilisent le calendrier julien, les Kabyles et Berbères par exemple pour Yennayer (nouvel an) ou les Russes,Orthodoxes qui fêtent la noëlle et le nouvel an suivant l'ancien calendrier julien. A prochainement.

Voici comment la fable kabyle du Coq vs Renard, évoquée dans le billet précédent BAJAZET, nous amène à une conclusion pour le moins intéressante.

Charles de Gaulle. Un grand homme au nom évocateur. A l'époque coloniale, même l'indigène - eh oui ! c'est comme ça que l'on désignait nos pères et grands-pères sur leurs propres terres - était censé apprendre lui aussi le leitmotiv de la 3ème République : "Nos ancêtres les Gaulois...". Et ce ne sont pas des fadaises à vrai dire ! Et les Français ne sont pas seuls dans leur cas. Explications.

GAULE pour les Francs ~ GHL ou Jahiliya "paganisme, ignorance, ère antéislamique" version arabo-musulmane.

Si les Français revendiquaient jadis avec fierté leurs aïeux, leur héritage gaulois (paganisme en fait), les camarades arabo-musulmans font preuve d'un mépris qui n'a pas d'égal vis à vis des civilisations qui les ont précédés, y compris l'immense Egypte ancienne, car le terme jahiliya ne signifie pas simplement "païen" mais il cristallise une certaine haine des anciennes civilisations et des anciens peuples antérieurs à l'hégémonie islamique.

Il s'agit très probablement de la fin d'une ère, sous un signe du zodiaque par exemple, et là, on voit que la Gaule c'était avant, le royaume Franc après, de même que pour l'Egypte : jahilya avant, puis arabo-musulmane. C'est là qu'il faudra confondre les dates historiques et les calendriers.

Reste maintenant à comprendre quel serait le personnage mythique et fabuleux qui symboliserait cette ère païenne, la Gaule ou la Jahilya en Egypte. Et là, on revient à la fable kabyle du Coq vs le Renard-Chacal évoquée dans le post précédent :

Outre Bajazet ou tête de turc, le coq kabyle ayazidh/ayazit peut s'apparenter au iazik "langue (anatomie)" et surtout iazytchnik "païen" en russe, ajoutez-y le kabyle zik "antan, antique", ath zik "les anciens"et le compte est bon. En plus, le coq est aussi gaulois. Donc le Coq - mais pas la djadja :) en argot nordaf, la poule (dajaja) en arabe) - serait cet Aïeul avant l'arrivée des Écritures et des camarades religieux ;

Mais le renard ou plutôt le chacal aussi pourrait symboliser cette époque païenne. Anubis par exemple. Ou un autre monstre, un géant, un ogre, un orque :) Ainsi le Gaulois pourrait s'apparenter au Ghoul "ogre" en masri/arabe, traditionnellement en Nordaf il est s'apparente au waghzen "ogre" kabyle.

Et, la dernière hypothèse pour le moment, la plus rationnelle, voudrait que Gaulois ou Jahilya soient les deux alignes sur... Jules, Julien. Il s'agit tout simplement de Calendrier. "Nos ancêtres les Gaulois..." fait référence aux aïeux qui utilisaient la calendrier julien (la Gaule conquise par Jules César, la belle blague) ; idem pour la jahilya côté musulman qui indique tout ce qui antérieur à l'an zéro du calendrier musulman dit hégirien. Justement, (calendrier) grégorien ~ hégirien ! Et ça veut tout dire, notamment qu'il y a un gros problème dans les calendriers officiels des camarades religieux des deux bords, et les récentistes auraient raison sur ce point à mon avis :

- réforme chrétienne : le calendrier grégorien est avenu en 1582 après JC ;

- réforme musulmane : le calendrier hégirien est avenu en 622 après JC.

Il y a qlq chose qui cloche, j'en suis persuadé.

Et le coq kabyle ayazit pourrait être un jésuite :)

Non, ça serait plutôt le Jules kabyle.

Nos ancêtres les Gaulois ou Jahiliya n'est valable que pour les oldschool guys, ceux qui utilisent le calendrier julien, les Kabyles et Berbères par exemple pour Yennayer (nouvel an) ou les Russes,Orthodoxes qui fêtent la noëlle et le nouvel an suivant l'ancien calendrier julien. A prochainement.

Cap Carbon : BAJAZET

Baie Kabyle, suite

Quoi de mieux que cette fable kabyle chantée par le "Bougiote" pour illustrer le contenu de ce billet. La baie kabyle contient une kyrielle de personnages mythiques, mais les meilleurs se comptent sur les doigts d'une main au sens propre. Ainsi, on croit avoir compris récemment que le rusé Ulysse (Odysseus) et son homologue le petit poucet kabyle, à certains égards, Mékidèche (m'qidesh) s'apparenterait à l'auriculaire. Voici un autre volet de ce sujet de "rusés" avec un autre personnage fabuleux qui entre en scène.

Il se trouve que ces personnages mythiqueы et/ou fabuleux devraient avoir un sens rationnel et indiquer notamment un métier, une profession ou voire même un art. Prenons le personnage fabuleux dont parle la fable citée ci-dessus : M'hend Ouchène pour le rusé canidé ushen (ouchène) qui en kabyle signifie "le renard" au sesn figuré, et "le chacal" au sens propre. Le Kabyle désigne cet animal par un nom M'hend, comme ailleurs les autres peuples, par exemple Mikhail pour l'ours et Mishka pour l'ourson chez les Russes. Place maintenant aux interprétations et hypothèses de travail.

INGENIEUR

C'est que ce fabuleux canidé rusé (chacal, renard, voire même loup, lynx) est porteur de chose ô combien intéressantes. Commençons par celle-ci :

M'hend Ouchène en kabyle ~ Mouhandis "ingénieur" en masri/arabe

D'où la forte probabilité que M'hend ou Mohand en kabyle signifie qlq chose comme "Maître". Ce fabuleux M'hend Ouchène, l'ingénieur, serait simplement le Maître Renard ou Maître Chacal.

Voici une autre relation "horizontale" inattendue entre le kab et le masri/arabe :

ushen (Ouchène) "chacal, renard" ~ udhen, wdhen "oreille" en masri/arabe

C'est la relation auriculaire (petit doigt du rusé) et auris (oreille) qui pourrait expliquer cette étrange relation. Et c'est l'oreille en latin qui nous suggère le rapprochement suivant :

Auris "oreille" en latin ~ Ulysse

Et à un autre niveau :

Ulysse ~ Lys "renard" en russe/slaves.

Et pour boucler la boucle :

ushen "chacal, renard, rusé" en kab ~ u'shi "les oreilles" en russe.

C'est-à-dire que l'on a une relation "Auriculaire - Renard (Chacal) - Oreille". Bref, le rusé ingénieur doit être un oreillard avec un auriculaire particulier.

ARCHI

L'habile et rusé personnage serait non seulement un petit poucet ou un oreillard, mais il devrait avoir les doigts ou au moins un doigt, l'auriculaire ?, en or.

awragh "jaune, or" en kabyle/berbère + aurum "or" en latin ~ Archi, arkhô en grec

Le personnage le plus ancien, antérieur à Ulysse aussi, nous vient, bien entendu de l'éternelle Egypte ancienne, et c'est un chacal quoique effrayant :

Anubis

D'abord, il convient de signaler le passage de l'ancien égyptien N vers les masri/arabe Dh : Anubis a évolué en Adhub, ou Dhiib, Dib en masri/arabe qui signifie "loup" sauf en Nordaf où il est l'équivalente exact du kabyle ushen (Ouchène) le "chacal, renard" : thameghra b'ushen "fêtes/noces du chacal" lors de l'apparition de l'arc-en-ciel (mythe d'Anzar) est repris et traduit en argot arabe nordaf comme 3ars Dib . Cette piste expliquerait l'origine de dahb "or" en masri/arabe, terme utilisé en kabyle d'hev. Anubis se retrouverait dans la mythologie grecque et son équivalent serait Cerbère. On est dans les métaux précieux : or, argent ; on y reviendra plus tard. La ville de Annaba, nom issu de 3aneb "raisin" en arabe, serait une cité de "renard, chacal" d'Anubis, on y reviendra un de ces quatre.

BAJAZET

Dans le fable kabyle chantée par feu Dda Rachid Baouche dit AEW le "Bougiote", il est question de M'hend Ouchène (maître renard/chacal) qui tente d'avoir la tête du toujours dindon de la farce : le coq, Belyazit. Il y a un truc assez curieux dans ce nom Belyazit. On sait que le renard est la terreur des poulaillers, la poule ou le coq sa proie préférée, il doit aimer la volaille, le rusé :) Si le rusé chacal-renard est désigné par M'hend Ouchène (maître renard/chacal), le coq, lui, avec sa crête rouge, serait simplement une Tête de Turc :

- Turkey en anglois désigne la dinde, c'est "turc" ;

- Serdouk en argot nordaf et en masri/arabe désigne le Coq serait tout bonnement Selçuk ou Seldjoukide, c'est du "turc", sauf que Bougie était Saldae depuis l'antiquité, bien avant les Turcs, avec le possible rapprochement Saldae ~ Sandjak "drapeau" en kabyle - Serdouk "coq" en masri/arabe et Seldjouk, et d'aun autre côté, Saldae ~ thasseda "la lionne" ;

- Belyazit de la fable serait Bajazet, encore un Turc, un vrai en plus ! a-yazit, a-yazidh "le coq" en kabyle est pourtant bien ancré chez nous, alors que fait l'indice "turc" dans tout ça ? "turc" n'aurait-il pas été un nom commun - un nom d'oiseau:) ? - depuis des siècles avant l'entrée des turcs ottomans dans l'histoire ?

La fable kabyle de Belyazit (le coq, le dindon) et Mhend Ouchène (le maître renard/chacal) chanté par un Bougiote est la carte de visite par excellence de Vegayeth-Bougie, la capitale kabyle. Et l'on est pas au bout de nos surprises : le bougiote, avgawi ou abdjaoui ne serait-il pas à rapprocher de la désignation du chacal en masri/arabe ibn-awi ou abnawi (altération de G en N) avec une relation avec BN; VN de vnu, benni "construire, bâtir" en kab et en argot arabe nordaf ? Il y aurait en tout cas un indice de Génie dans le nom de Bougie, à commencer par le Génie Civil, et serait certainement la preuve du Génie Kabyle !

Quoi de mieux que cette fable kabyle chantée par le "Bougiote" pour illustrer le contenu de ce billet. La baie kabyle contient une kyrielle de personnages mythiques, mais les meilleurs se comptent sur les doigts d'une main au sens propre. Ainsi, on croit avoir compris récemment que le rusé Ulysse (Odysseus) et son homologue le petit poucet kabyle, à certains égards, Mékidèche (m'qidesh) s'apparenterait à l'auriculaire. Voici un autre volet de ce sujet de "rusés" avec un autre personnage fabuleux qui entre en scène.

Il se trouve que ces personnages mythiqueы et/ou fabuleux devraient avoir un sens rationnel et indiquer notamment un métier, une profession ou voire même un art. Prenons le personnage fabuleux dont parle la fable citée ci-dessus : M'hend Ouchène pour le rusé canidé ushen (ouchène) qui en kabyle signifie "le renard" au sesn figuré, et "le chacal" au sens propre. Le Kabyle désigne cet animal par un nom M'hend, comme ailleurs les autres peuples, par exemple Mikhail pour l'ours et Mishka pour l'ourson chez les Russes. Place maintenant aux interprétations et hypothèses de travail.

INGENIEUR

C'est que ce fabuleux canidé rusé (chacal, renard, voire même loup, lynx) est porteur de chose ô combien intéressantes. Commençons par celle-ci :

M'hend Ouchène en kabyle ~ Mouhandis "ingénieur" en masri/arabe

D'où la forte probabilité que M'hend ou Mohand en kabyle signifie qlq chose comme "Maître". Ce fabuleux M'hend Ouchène, l'ingénieur, serait simplement le Maître Renard ou Maître Chacal.

Voici une autre relation "horizontale" inattendue entre le kab et le masri/arabe :

ushen (Ouchène) "chacal, renard" ~ udhen, wdhen "oreille" en masri/arabe

C'est la relation auriculaire (petit doigt du rusé) et auris (oreille) qui pourrait expliquer cette étrange relation. Et c'est l'oreille en latin qui nous suggère le rapprochement suivant :

Auris "oreille" en latin ~ Ulysse

Et à un autre niveau :

Ulysse ~ Lys "renard" en russe/slaves.

Et pour boucler la boucle :

ushen "chacal, renard, rusé" en kab ~ u'shi "les oreilles" en russe.

C'est-à-dire que l'on a une relation "Auriculaire - Renard (Chacal) - Oreille". Bref, le rusé ingénieur doit être un oreillard avec un auriculaire particulier.

ARCHI

L'habile et rusé personnage serait non seulement un petit poucet ou un oreillard, mais il devrait avoir les doigts ou au moins un doigt, l'auriculaire ?, en or.

awragh "jaune, or" en kabyle/berbère + aurum "or" en latin ~ Archi, arkhô en grec

Le personnage le plus ancien, antérieur à Ulysse aussi, nous vient, bien entendu de l'éternelle Egypte ancienne, et c'est un chacal quoique effrayant :

Anubis

D'abord, il convient de signaler le passage de l'ancien égyptien N vers les masri/arabe Dh : Anubis a évolué en Adhub, ou Dhiib, Dib en masri/arabe qui signifie "loup" sauf en Nordaf où il est l'équivalente exact du kabyle ushen (Ouchène) le "chacal, renard" : thameghra b'ushen "fêtes/noces du chacal" lors de l'apparition de l'arc-en-ciel (mythe d'Anzar) est repris et traduit en argot arabe nordaf comme 3ars Dib . Cette piste expliquerait l'origine de dahb "or" en masri/arabe, terme utilisé en kabyle d'hev. Anubis se retrouverait dans la mythologie grecque et son équivalent serait Cerbère. On est dans les métaux précieux : or, argent ; on y reviendra plus tard. La ville de Annaba, nom issu de 3aneb "raisin" en arabe, serait une cité de "renard, chacal" d'Anubis, on y reviendra un de ces quatre.

BAJAZET

Dans le fable kabyle chantée par feu Dda Rachid Baouche dit AEW le "Bougiote", il est question de M'hend Ouchène (maître renard/chacal) qui tente d'avoir la tête du toujours dindon de la farce : le coq, Belyazit. Il y a un truc assez curieux dans ce nom Belyazit. On sait que le renard est la terreur des poulaillers, la poule ou le coq sa proie préférée, il doit aimer la volaille, le rusé :) Si le rusé chacal-renard est désigné par M'hend Ouchène (maître renard/chacal), le coq, lui, avec sa crête rouge, serait simplement une Tête de Turc :

- Turkey en anglois désigne la dinde, c'est "turc" ;

- Serdouk en argot nordaf et en masri/arabe désigne le Coq serait tout bonnement Selçuk ou Seldjoukide, c'est du "turc", sauf que Bougie était Saldae depuis l'antiquité, bien avant les Turcs, avec le possible rapprochement Saldae ~ Sandjak "drapeau" en kabyle - Serdouk "coq" en masri/arabe et Seldjouk, et d'aun autre côté, Saldae ~ thasseda "la lionne" ;

- Belyazit de la fable serait Bajazet, encore un Turc, un vrai en plus ! a-yazit, a-yazidh "le coq" en kabyle est pourtant bien ancré chez nous, alors que fait l'indice "turc" dans tout ça ? "turc" n'aurait-il pas été un nom commun - un nom d'oiseau:) ? - depuis des siècles avant l'entrée des turcs ottomans dans l'histoire ?

La fable kabyle de Belyazit (le coq, le dindon) et Mhend Ouchène (le maître renard/chacal) chanté par un Bougiote est la carte de visite par excellence de Vegayeth-Bougie, la capitale kabyle. Et l'on est pas au bout de nos surprises : le bougiote, avgawi ou abdjaoui ne serait-il pas à rapprocher de la désignation du chacal en masri/arabe ibn-awi ou abnawi (altération de G en N) avec une relation avec BN; VN de vnu, benni "construire, bâtir" en kab et en argot arabe nordaf ? Il y aurait en tout cas un indice de Génie dans le nom de Bougie, à commencer par le Génie Civil, et serait certainement la preuve du Génie Kabyle !

Inscription à :

Articles (Atom)