L’époque médiévale fut une période charnière pour la civilisation occidentale, un préalable au grand revival et aux grands bouleversements que subira l’Occident quatre siècles durant pour aboutir à une société moderne qui a asservi la science et aboli la « loi divine » pour la remplacer par les lois rationnelles. Tout serait parti de la Renaissance qui a mis fin au Moyen-âge. C’est un cas de « Renaissance aboutie » quand on compare aux autres car elle a donné naissance à de Grandes Réformes. C’est effectivement un cas unique dans l’histoire car, sous d’autres cieux, il y a eu une époque qui ne dit pas son nom, celui-ci est pourtant indéniablement contenu dans le fond et la forme de cette époque glorieuse : dans le nom du lieu de déroulement de cette époque (pays, ville), dans nom d’un palais emblématique et même dans le nom d’un imminent érudit issu de cette contrée. Pourtant personne n’ose prononcer ce nom, peut-être parce que nous sommes dans un cas de « Renaissance avortée »…

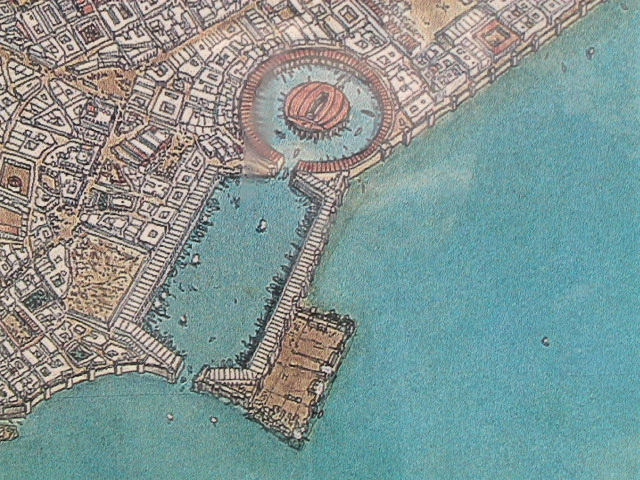

Voici l’hypothèse (kabyle) relative à ce sujet. Al-Andalus, Grenade, le palais Al-Hambra de Grenade (ça a été dit déjà) et l’emblématique grenadin Hassan Al-Wazzan devenu Léon l’Africain à Rome portent des indices d’une époque qui ne dit pas son nom, mais que nous allons prononcer, écrire :

Al-Andalus musulman ~ Renaissance musulmane (égyptienne ?)

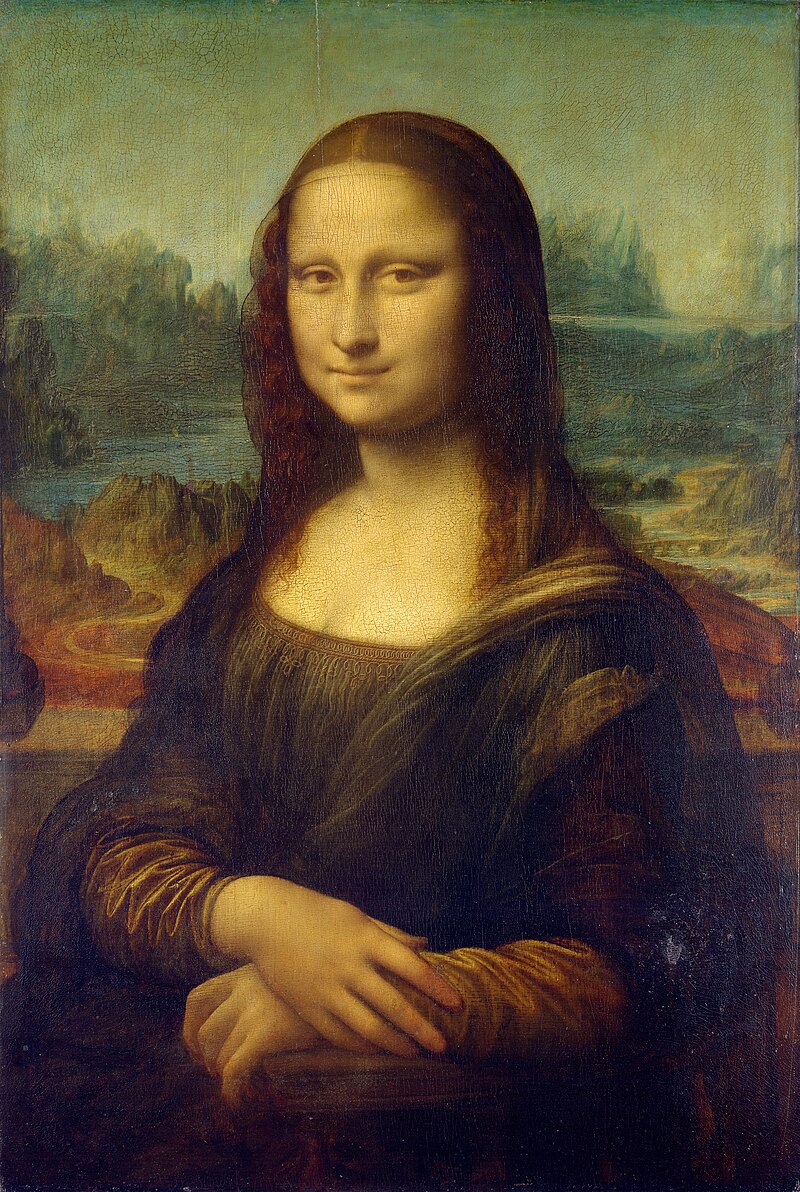

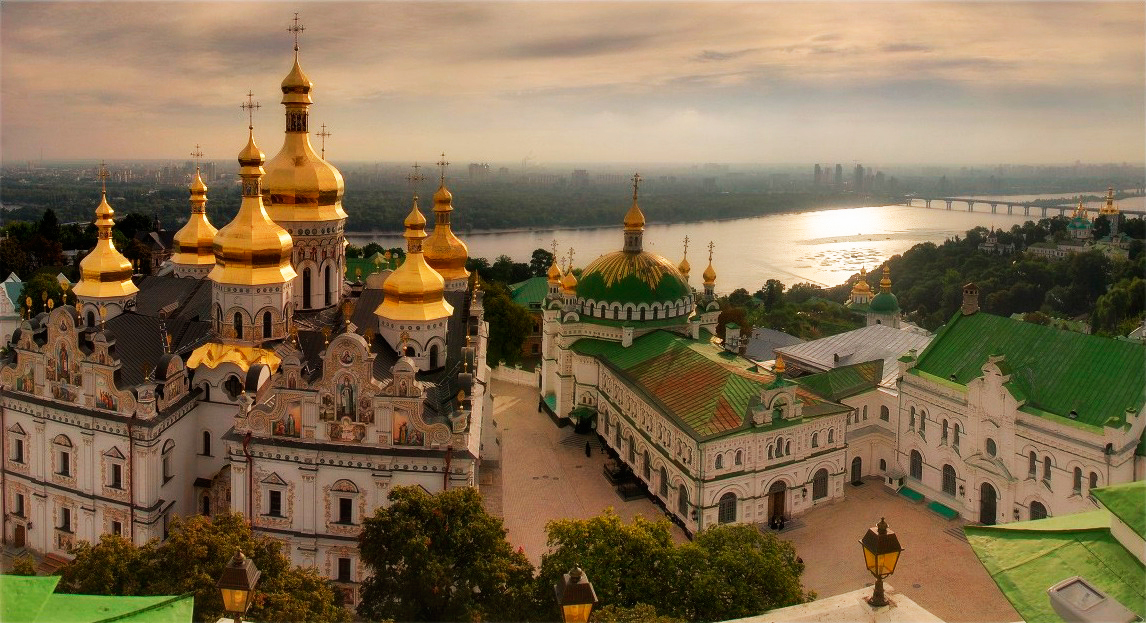

Les spécialistes occidentaux ou orientaux ont un problème majeur dans leur approche de cette époque, et du monde dit musulman en général. Rationnellement, le même schéma existant au nord est reproduit au sud de la Méditerranée : il y a eu Rome en occident puis Byzance en Orient ; idem pour le sud, il y a eu l’Egypte – c’est le seul foyer intellectuel au noyau très fort qui pouvait renaître ailleurs – en orient puis Al-Andalus en occident. La civilisation égyptienne ancienne a été d’abord relancée durant l’époque hellénistique des Ptolémée (Alexandrie), puis plus tard ces « Egyptiens-lagides » se seraient éparpillés et répartis, qui dans le monde grec, qui dans les pays du couchant (pays des Maures). Le deuxième revival de cette civilisation ancienne, cette fois à la sauce (en langue) arabe se fera justement en Andalousie surtout et en partie à Fès (Maroc). C’est une Renaissance au sens classique du terme. Et c’est une « Renaissance avortée » par la Reconquista des Espagnols et pas seulement, car l’élément religieux conservateur a sans aucun doute empêché cette Renaissance andalouse maure-musulmane de décoller, de mettre en mouvement le corps inerte qu’était le monde musulman, figé dans le carcan des religieux obscurantistes qui voilent tout ce qui est joie de vivre, à commencer par les Lumières.

Vous connaissez sans doute la chanson, càd l’histoire des « conquêtes arabes du couchant », ce qui est militairement et intellectuellement impossible. La langue arabe elle-même utilisée par les Maures, Egyptiens, Andalous n’a pas joué d’autre rôle que celui joué par le grec durant l’époque des Ptolémée lorsqu’Alexandrie (Egypte) était le phare du monde civilisé. Cette langue arabe, je le soupçonne, ressemble à s’y méprendre au démotique égyptien. Passons donc aux choses sérieuses.

|

|

Occident (Italie, Europe)

|

Egypte, monde musulman

|

Commentaires

|

|

Ere (avant)

|

Moyen-âge (dark age)

|

Jahiliya « ignorance, paganisme »

|

|

|

Ere (après)

|

Renaissance

|

Rissala « Message »

(Messager de Dieu

/messager des dieux)

|

Nouvelle religion : Islam.

An zéro (Hégire)

|

Al-Wazzan « le peseur »

WAZZAN, LWZN, WZN

Leo ZN (africain) : Léon l’Africain où « africain » pourrait être le « bel, beau…, blanc)) » ;

Wise, wisdom « sagesse » en anglois ;

Saison : 4 saisons de l’année ;

Raison : penseur = peseur ;

Ratio : Rissala « le message » (religion) = Renaissance liée à « flèche = sagesse » sagita en latin ? ;

Poison, Boissons : Alichimiste, pharmacien ;

(WZN = PSR)

Psari « poisson », PSI en grec : Poseidon et son trident ;

Poissons, Pêcheur : Simon le pêcheur, càd Saint-Pierre ;

Passeur (conducteur en physique) : Osiris par ex. ou tout autre messager (des dieux) ;

Psychée : Psychologie, psychique = notion d’équilibre (libra, balance, bascule) ;

etc…

L’on comprend aisément pourquoi Firenze (Florence) ou les Francs, les deux « entiers » et libres (libra= bascule) sont synonymes de nouvelle époque, de Renaissance pour l’un notamment et de création d’un nouvel empire pour l’autre. Il paraît aussi logique que le Trident de Poseidon (un autre « peseur » ?) serait le symbole par excellence de la Mer Méditerranée, et peut-être de la Renaissance car, outre la bascule (libra donc livre ?), ce trident rappelle trop un chandelier, la lampe à huile d’olive de la mariée kabyle et minoenne aussi, le chandelier comme symbole des Lumières, du nom des pays et villes des Lumières du sud de la Méditerranée : Bougie, d’Alexandrie et de Al-Andalus (culturellement au sud). Et il y aurait un élément fondamental qui va réfuter toutes les thèses officielles concernant l’origine de la brillante civilisation andalouse aujourd’hui récupérée par les arabes : l’Olivier !

Il n'y a eu d’arabe en Andalousie que la langue, et encore je suis persuadé que c’est une variante plus tardive du démotique égyptien ancien mélangé aux sémitiques et autres langues. Il n’y a pas eu d’Arabes en Andalousie, quelle que soit la connotation de leurs noms, les Espagnols n’utilisaient que le terme Moro (Maure) pour désigner ce que les spécialistes du malheur appellent des « arabes ». Même pour nous Kabs, le terme Maure est devenu qlq part douteux, alors qu’il pourrait avoir un lien avec Zamora en espagnol ou a-Zemmour « l’olivier » en kab qui consiste un socle identitaire méditerranéen incontournable surtout pour les Kabyles. C’est aussi le lien de vers Poseidon (zitoun « olive » en masri/arabe) et vers les Macédoniens, d’Egypte évidemment, càd les Ptolémée ou Lagides (la fille de Cléopatre, Séléné était l’épouse du roi maure Juba II). Tout se serait fait dans la continuité, d’est vers l’ouest, d’Alexandrie en Egypte vers l’Afrique du Nord des Maures (étape intermédiaire) puis vers l’Andalousie pour la Renaissance. Je l’ai dit dans « Le faux macédonien », je le répète, ces « fils de Poseidon », les Macédoniens d’Egypte (les Lagides) seraient devenus plus tard des Maures ou Musulmans d’Andalousie. La civilisation maure-musulmane d’Andalousie n’a d’arabe que la consonance des noms et la langue liturgique, de même que celle d’Alexandrie n’avait de grec que la langue. Il suffit de passer au peigne fin les savants des deux écoles, les savants grecs d’Alexandrie et les savants musulmans d’Andalousie et de Fès (ou d’ailleurs), pour trouver des failles dans la logique de la version « arabe » de cette Renaissance qui ne dit pas son (vrai) nom et dont la paternité a été usurpée par les (vrais) Arabes d’orient.

La meilleure illustration de cette supercherie réside dans l’attribution de l’invention des chiffres modernes aux Arabes, alors qu’en réalité trouvent leur origine en Afrique du Nord (attesté historiquement) et peut-être en Andalousie ; les orientaux ont leurs chiffres avec leur propre graphie, c’est une mensonge que de dire que les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont des « chiffres arabes » : l’origine des chiffres modernes se trouverait dans le triangle Vgayeth/Bougie en Kabylie – Grenade (Andalousie) – Fès (Maroc). Les Arabes ont inventé le zéro ? Non, ce Zéro est celui de Libra (balance) et de la Renaissance, comme on l’a vu plus haut. Les Arabes ont eu leur « an zéro », càd le Hégire (c’est ce terme qu’il faudrait comparer à Zéro et non sifr), mais ce n’est qu’une version récente de la notion d’Exode qui existerait depuis le temps d’Osiris en Egypte ancienne.

Malheureusement les usurpateurs d’Arabie et le dit « monde arabe » ont fait main basse et sur les acquis de la civilisation andalouse et sur les chiffres. Ces voleurs de mémoire ont développé toute une mythologie sur la « gloire arabe » (pseudo-conquête de l’occident : Nordaf et Andalousie) et « l’âge d’or arabe » qu’ils inculquent à leurs sujets dès le jeune âge. Au final, cette école de fossoyeurs n’aurait enfanté que des misanthropes et ce n’est pas demain la veille que le « monde arabe » sortira de sa khaïma (tente) de la crasse ignorance. La langue arabe, « cléricale », liturgique, aurait formaté et programmé leurs esprits pour longtemps et les condamnent à être à la traîne du mode moderne, mais ils n’osent même pas la moderniser, la réformer. L’idée arabe est une faillite.

Enfin bon, c’est leur problème, l’essentiel pour nous est de ne pas refaire les mêmes erreurs et d’éloigner ce corrosif « monde arabe » de notre espace vital façon d’assainir notre paysage socioculturel pour que puisse s’épanouir notre identité, pour que puissent s’affirmer nos ambitions et se réaliser nos rêves d’un monde meilleur. Pour qu’aboutisse note rêve d’une Renaissance. Cette fois non pas seulement avec des chiffres, mais avec une langue numérisée pour relever le défi de la modernité. Une vraie Renaissance dont le début sera l'an de bascule, l'« an e-Zéro ». C’est ça l’idée kabyle. Utopiste ? Oh que non : ici, c’est la Méditerranée !